Техника и вооружение 2014 11

- Название:Техника и вооружение 2014 11

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2014

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2014 11 краткое содержание

Техника и вооружение 2014 11 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Главным конструктором оптической головки самонаведения для ЗУР был определен В.А. Хрусталев, а организацией-разработчиком – ЦКБ-589 ГКОТ (впоследствии – ЦКБ «Геофизика»). Работы по ГСН для ЗУР «Стрела» возглавил Д.М. Хорол.

Уже в 1961 г. провели более 50 баллистических и два программных (с управлением только по курсу) пуска ракет на расположенном в 40 км южнее Оренбурга Донгузском полигоне, сотни сжиганий двигателей и порохового аккумулятора давления, обеспечивающего питание турбогенератора и рулевых машин. В ходе опытов, показавших замедленный выход порохового аккумулятора давления на режим, его конструкцию доработали, внедрив дополнительную форсажную пороховую шашку.

Отработка головки самонаведения с длиной волн 0,4-0,65 мкм показала ее недостаточную чувствительность. При слабом освещении цели (самолеты Ил-28, Ил-14, Ту-16, Ту-104, вертолеты Ми-4) не захватывались на дальностях более 3 км, хотя и на больших удалениях они уверенно отслеживались визуально, без применения оптики. В результате вместо германиевого фотодиода в ГСН использовали более чувствительный кадмий – сернистый.

Угол отклонения ГСН (27°) оказался недостаточным для наведения на цели, маневрирующие с перегрузкой 2 единицы. Вызвала сомнения мощность боевой части: не во всех опытах ее хватало на то, чтобы перебить центроплан Ил-28. При промахе 0,3 м цель уже не поражалась.

Подрыв ракеты для самоликвидации на высотах более 500 м приводил к ее разрушению на множество мелких фрагментов, но помимо их образовывались и четыре убойных осколка. Вероятность поражения собственного бойца оценивалась в 0,04%. В конечном счете решили отказаться от самоликвидации ракеты. Вероятность нанесения ущерба своим войскам оказалась ниже при реализации схемы с падением ракеты как единого целого, разумеется, с исключением подрыва боевой части при ударе о грунт.

Сначала рассматривалась схема с предстартовым двигателем, обеспечивающим выброс ракеты из контейнера для запуска основного двигателя на безопасном расстоянии, но ее сочли недостаточно надежной. Первоначально изучалась компоновка с двумя двигателями – стартовым и маршевым. Но позже перешли к одному двухрежимному двигателю с одношашечным зарядом, выполненным из рецептур с различными скоростями горения. При работе двигателя достигалась скорость 250 м/с, снижавшаяся до 100 м/с в дальнейшем управляемом полете.

Боевые машины ЗРК «Стрела-1М» Народной армии ГДР на параде. Октябрь 1979 г.

Как уже отмечалось, в коломенском СКВ проектировался и другой переносной ЗРК – «Стрела-2». Масса и габаритные показатели у него были меньше, чем у «Стрелы-1». Первоначально создание ЗРК «Стрела-1» в какой-то мере подстраховывало работы по «Стреле-2», связанные с большей степенью технического риска. После решения основных принципиальных проблем по комплексу «Стрела-2» встал вопрос о назначении «Стрелы-1», имевшей практически те же летно-технические характеристики. Руководство ГКОТ обратилось к Заказчику и в Правительство с предложением установить для этого комплекса более высокие требования по максимальной дальности поражения (до 5 км) и досягаемости по высоте (до 3500 м), отказавшись от схемы собираемого перед пуском ПЗРК и перейдя к варианту с размещением на автомобильном шасси. Указывалось, что на ранее заданной высоте до 1500 м ожидается применение не более чем 40% тактической авиации противника. При этом предусматривалось увеличить массу ракеты с 15 до 25 кг, ее диаметр – со 100 до 120 мм, длину – с 1,25 до 1,8 м. Большие масса и габариты «Стрелы-1» по сравнению с «Ред Ай» объяснялись необходимостью поражения воздушного противника на подлете, в то время как американский комплекс мог обстреливать цели только вдогон.

С целью более полного использования возможностей комплекса рассматривалось введение в его состав портативной РЛС для определения азимута и скорости цели. В итоге на нее возложили также и задачу определения дальности до цели. Предполагалось, что самолеты будут обнаруживаться на дальности 7 км, что позволит производить пуск при их подлете на удалении 5 км. За создание такой РЛС взялся Ленинградский институт авиационного приборостроения, но, как и большинство учебных заведений, он не справился с ролью головного разработчика серьезной темы. От использования активных радиолокационных средств в комплексе «Стрела-1» отказались, а в пришедшем ему на смену ЗРК «Стрела-10СВ» РЛС решала более скромные задачи – определение дальности для подтверждения входа цели в зону пуска и углов упреждения.

Боевые машины «Стрела-1» на ноябрьском параде на Красной площади. 1967 г.

К этому времени военные определились с концепцией боевого применения ЗРК «Стрела-2» и «Стрела-1». Было решено, что «Стрела-2», как переносной комплекс, предназначен для использования в батальонном звене ПВО, а «Стрела-1», как самоходный, – в полковом, в дополнение к зенитной самоходной установке «Шилка», дальность стрельбы которой (2,5 км) не обеспечивала поражение самолетов и вертолетов противника до рубежа пуска ими управляемых ракет (4-5 км). Таким образом, ЗРК «Стрела-1» с расширенной зоной поражения хорошо вписывался в разрабатываемую систему войсковой ПВО, и соответствующие предложения промышленности нашли поддержку.

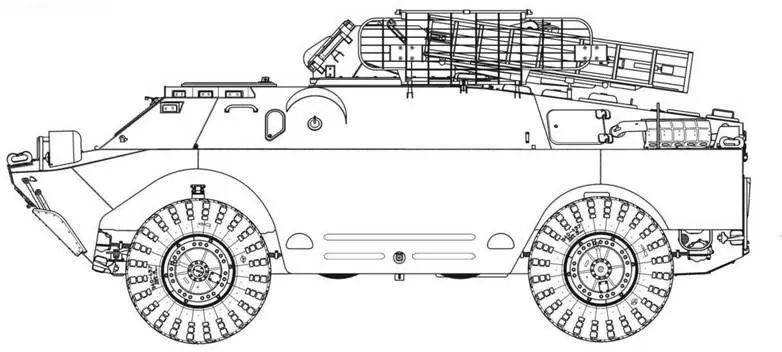

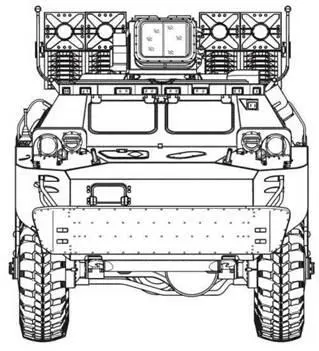

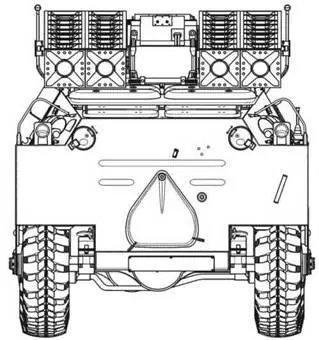

Боевая машина ЗРК «Стрела-1М» в походном положении.

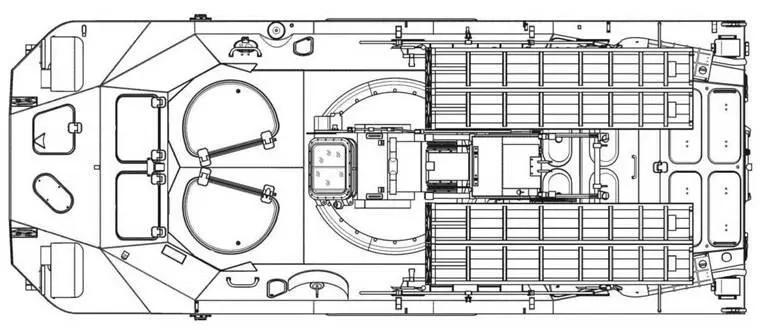

Исходная схема переносного комплекса, собираемого из двух частей, не обеспечивала приемлемой боеготовности, особенно с учетом выявившегося значительного утяжеления ракеты. Планировали разместить ЗРК на автомобиле ГАЗ-69, но он был весьма уязвим при действиях на переднем крае войск. В дальнейшем перешли к использованию в качестве базы ЗРК «Стрела-1» бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2.

Выбор этого шасси оказался далеко не случайным. К этому моменту ОКБ-16 уже приобрело значительный опыт размещения на шасси семейства БРДМ различных модификаций противотанкового комплекса «Фаланга». Это шасси обеспечивало защиту от пуль и осколков, обладало неплохой маневренностью, способностью преодолевать вплавь водные преграды, но имело ограниченную грузоподъемность. Исходя из этого, а также из стремления удешевить ЗРК, конструкторы пошли по пути предельного упрощения боевой машины, в частности, отказались от применения механического привода для наведения пусковой установки (ПУ), приняв схему с ее наведением оператором вручную. При этом потребные усилия по возможности снизили, обеспечив естественную уравновешенность пускового устройства. В отличие от боевых машин противотанковых комплексов, оператор нуждался в хорошем обзоре. Поэтому, идеальным было бы его частично открытое размещение, но это не давало даже иллюзии безопасности. Тогда приняли компромиссное решение: оператора разместили в легкобронированной башне, в передней стенке которой в секторе 60‘ по азимуту имелось окно из пулестойкого прозрачного бронестекла.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: