Техника и вооружение 2014 09

- Название:Техника и вооружение 2014 09

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2014

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2014 09 краткое содержание

Техника и вооружение 2014 09 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Одновременно было решено множество научных и технических проблем. Одна из них заключалась в обеспечении надежного срабатывания элементов ДЗ от сердечников БПС, имеющих значительно меньшую скорость, чем скорость кумулятивной струи, и исключить их срабатывание при обстреле танка снарядами малокалиберных пушек.

«Контакт-5» уже являлся неотъемлемой частью защиты танка, поэтому его называют встроенным (ВДЗ). Стоит заметить, что он еще не был принят на вооружение, а Д.А. Рототаев уже приступил к организации работ по изучению особенностей функционирования тандемных боеприпасов, которые только-только маячили на горизонте, и начал искать возможные пути борьбы с ними. Тогда же под его руководством начались исследования по изучению возможностей нового класса материалов, сегодня называемых энергетическими.

К 2000 г. в НИИ стали создали навесной комплекс ДЗ для легкобронированных машин (ЛБМ). Для российской «оборонки» это было, пожалуй, самым трудным временем. Нашей армии было не до промышленности, и закупать новое, а тем более финансировать исследования, она не хотела, да и не имела возможности. Выручила заграница. Новой разработкой заинтересовались в ОАЭ, которые в итоге стали первым государством, принявшим на вооружение комплекс ДЗ для легкобронированной техники. Российский комплекс установили на БМП-3, уже стоявших на вооружении армии ОАЭ.

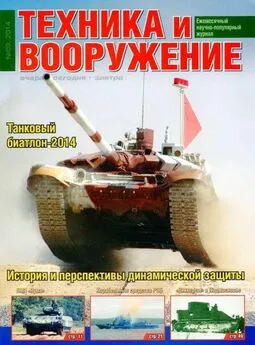

Т-90А со встроенным комплексом динамической защиты «Контакт-5».

БМП-3 с навесным комплексом динамической защиты, разработанным для ОАЭ.

Как и в любом новом деле, существовал риск и при выполнении этого контракта, поскольку опыта по созданию ДЗ для ЛБМ в мире еще не было. Тогда всю полноту ответственности взял на себя В.А. Григорян, занимавший в ту пору должность генерального директора ОАО «НИИ стали». Менее чем за год удалось создать и сдать зарубежному заказчику работоспособный комплекс ДЗ для ЛБМ. Одна из основных проблем заключалась в том, что совместное воздействие взрыва гранаты и стандартного танкового блока ДЗ, установленного на тонкую броню, приводили к печальным последствиям – проломам в броне и выходу легкобронированной машины из строя. В ходе работ с инозаказчиком удалось преодолеть эту и множество других проблем, связанных с отработкой принципиально нового комплекса защиты.

Таким образом, уже к 2000 г. Россия в области ДЗ по многим показателям опередила многих зарубежных конкурентов и имела достаточный научный задел и экспериментальный материал, чтобы двигаться дальше. А задачи, стоявшие перед конструкторами, были весьма амбициозными – создать защиту, способную бороться с тандемными кумулятивными боеприпасами, пробивающими более одного метра брони, и в разы повысить эффективность защиты от современных оперенных бронебойных подкалиберных снарядов (ОБПС) танковых пушек. Учитывая возросший мировой интерес к высокозащищенной легкобронированной технике, требовалось существенно повысить и ее защиту, в первую очередь, от кумулятивных средств поражения.

К 2006 г. в НИИ стали уже были отработаны и сданы на вооружение новые элементы ДЗ индексов 4С24 и 4С23, принципиально отличающиеся от применявшихся в комплексах ДЗ первых поколений – ЭДЗ 4С20 и 4С22 комплексов «Контакт» и «Контакт-5». ЭДЗ 4С24 содержал в 2 раза меньше взрывчатого состава, обеспечивая тот же уровень противокумулятивной защиты, что и 4С20. Это сразу же упрощало решение проблем обеспечения живучести. Применение нового взрывчатого состава в ЭДЗ 4С23 позволило поднять эффективность и надежность работы комплекса ДЗ против бронебойных подкалиберных оперенных снарядов, в том числе и низкоскоростных, от которых «Контакт-5» работал нестабильно: с уменьшением скорости снаряда вероятность срабатывания комплекса тоже снижалась. За счет оптимизации конструкции ВДЗ и применения нового элемента 4С23 удалось существенно повысить его эффективность и против тандемных кумулятивных боеприпасов.

Т-90МС с комплексом ДЗ «Реликт».

Рентгенограмма взаимодействия кумулятивной струи с ЭДЗ первых поколений (4С20). ДЗ не успевает воздействовать на головную часть струи, а она может пробить до 50-60 мм стальной брони, т.е. представляет опасность для тонкой брони.

Рентгенограмма взаимодействия кумулятивной струи с ЭДЗ второго поколения (4С24). Проскока лидирующей части здесь нет.

БМП-3 с ДЗ,.разработанной в ОКР Каркас-2

Принципиальное отличие нового комплекса от ВДЗ «Контанкт-5» заключалось в применении так называемого «двухстороннего метания», когда внедряющийся боеприпас нагружается пластиной, летящей навстречу и второй пластиной, двигающейся вдогон.

В том же году комплекс с ЭДЗ 4С23 под названием «Реликт» был принят на вооружение и появился на танках Т-72Б, Т-80БВ, Т-90МС и БМПТ. По сравнению с «Контактом-5» (кроме существенно улучшенных защитных характеристик) этот комплекс отличает и значительно более высокая ремонтопригодность, которая достигается модульной конструкцией. Так, лобовая защита выполнена единым модулем, который легко заменяется при повреждениях в полевых условиях. За разработку этого комплекса второго поколения четверо сотрудников института – В.А. Григорян, Н.С. Дорохов, М.О. Алексеев и А.И. Егоров получили Премию Правительства РФ.

Весомые успехи были достигнуты и области создания ДЗ для легкобронированной техники. Работы, проведенные в рамках ОКР «Каркас-2», «Бережок» и «Тифон», привели к появлению комплексов, соответственно, для БМП-3, БМП-2 и БТР-90. Эти комплексы на базе нового элемента 4С24 обеспечивали надежную защиту от РПГ типа ПГ-7 и ПГ-9 в любых курсовых углах, что особенно важно при ведении боевых действий в городских условиях.

При разработке этих комплексов удалось преодолеть целый ряд научных и прикладных проблем, которые до сих пор остаются нерешенными во многих зарубежных образцах: обеспечить защиту от проскока лидирующей части кумулятивной струи (как показано на фото) и непередачу детонации между элементами ДЗ внутри блока ДЗ, а также между блоками ДЗ. Это гарантировало высокую живучесть (выход из строя только одного блока ДЗ), высокую противопульную противоснарядную и противокумулятивную стойкость и исключило проломы и трещины в основной броне. В результате стало возможным устанавливать ДЗ даже на тонкобронные бронемашины типа БМП или БТР.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: