Техника и вооружение 2013 10

- Название:Техника и вооружение 2013 10

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2013

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2013 10 краткое содержание

Техника и вооружение 2013 10 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В ходе испытаний, проведенных в 1959–1960 гг., были подтверждены летно-технические характеристики комплекса М-2 (в том числе дальность до 39 км и досягаемость по высоте до 25 км), в основном соответствующие заданным. Что не менее важно, своевременно изученную на практике морскую специфику учли в работах по предназначенному для моряков ЗРК М-1, которому довелось на многие годы стать основным зенитным оружием советского Флота.

Однако в итоге комплекс М-2 оказался слишком тяжелым и громоздким даже для такого корабля, как «Дзержинский», а боезапас из десяти ракет — явно недостаточным. Наших моряков впечатлял тот факт, что американский «Бостон» при почти том же водоизмещении нес 144 ракеты. Все объяснялось очень просто. Размах стабилизатора «Терьера» составлял всего 0,51 м против 1,8 м у В-753, что позволяло разместить на равной площади почти в 13 раз больше ракет. Советская ракета была длиннее «Терьера» на целый межпалубный интервал. Кроме того, В-753 оказалась в 1,5 раза тяжелее американской ЗУР. Ничего хорошего не сулило и применение азотной кислоты в качестве окислителя. Крейсер — не торпедный катер. Он должен продолжать бой и при серьезных повреждениях. Крайне низким был и темп стрельбы, определявшийся продолжительностью перезарядки ПУ, а также предстартовой дозаправки ракеты.

Получалось, что В-753 — замечательная ракета, но, увы, не для корабля!

Недостатки ЗРК М-2 были очевидны еще до начала испытаний.

Поэтому по постановлению от 10 августа 1958 г. вместо проекта 70 для переоборудования восьми уже построенных крейсеров пр.68бис предусматривался проект 71, на котором замене на ПУ СМ-64 подлежали только кормовые башни. Первым на переоборудование по этому варианту поступил «Адмирал Нахимов», на котором ранее проходил испытания экспериментальный образец противокорабельного комплекса «Стрела». По тому же постановлению вместо пр.67 со «Стрелой» недостроенные корабли должны были вступить в строй по проекту 64 с принципиально новыми ракетными комплексами — противокорабельным П-6 и зенитным М-3. Но работы по ЗРК М-3 с дальностью 55 км велись очень медленно, и вместо него предложили модернизированный М-2 — так называемый М-2бис, в составе которого предполагалось использовать модифицированные ракеты В-755 от комплекса С-75М «Волхов». Планировалась и установка модернизированного антенного поста с расположением основных полотнищ антенн под углом 45’ к горизонту, как в комплексе Войск ПВО страны С-125, что должно было улучшить работу по маловысотным целям.

Но время ушло. Вопреки распространенному мнению, не по субъективной воле Н.С. Хрущева или по решению моряков, а по настоянию Госкомитета по судостроению в программе судостроения на семилетку 1959–1965 гг., принятой постановлением от 3 декабря 1958 г., не нашлось места для достройки кораблей по пр.64 и пр.71. Семь так никогда и не достроенных крейсеров пр.68бис в начале 1960-х гг. пошли «на иголки». Аналогичная участь постигла и «Адмирал Нахимов», который начали переоборудовать на заводе № 444 в Николаеве. По постановлению от 21 июля 1959 г. крейсер планировалось ввести в строй по упрощенному варианту пр.71 — проекту 1131, по которому при замене кормовых башен на ПУ СМ-64 уже не предусматривалась замена устаревшей зенитной артиллерии на новые 76- и 57-мм автоматы. В конечном счете, спустя год еще одним постановлением корабль был окончательно обречен на списание и разборку.

Тем временем американцы серьезно усилили ПВО своего флота, успев до 1960 г. перестроить в ракетоносцы еще пять крейсеров- ветеранов войны по схеме, аналогичной преобразованию «Бостона». Спустя несколько лет переоборудовали еще три крейсера типа «Олбани», полностью сняв артиллерию и превратив их в совершенно новые корабли с мощнейшим зенитным ракетным оружием.

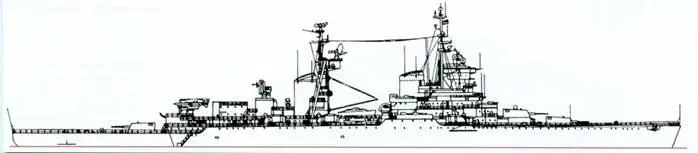

Крейсер пр.70Э «Дзержинский».

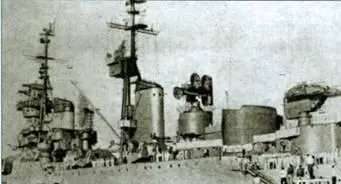

ЗУР В-753 на пусковой установке СМ-64.

Размещение элементов комплекса ЗРК М-2 на крейсере пр.70Э «Дзержинский».

На фоне судьбы так и не достроенных советских ракетных крейсеров и «Адмирала Нахимова» можно считать, что «Дзержинский» прожил «долгую счастливую жизнь». 3 августа 1961 г., уже после завершения программы испытаний ЗРК М-2, он был переведен в разряд учебных кораблей. В 1962 г. М-2 официально приняли на вооружение, хотя кораблей-носителей для него не предвиделось. Руководствуясь принципом «от греха подальше», ракеты по возможности не эксплуатировали и на «Дзержинском». С 1970 г. ЗРК законсервировали и больше не использовали. Тем не менее ракетное вооружение придавало крейсеру современный, грозный вид. Летом 1967 г. и осенью 1973 г. он выполнял на Средиземном море «задачи по оказанию помощи вооруженным силам Египта». Само его присутствие придавало дополнительную весомость советской эскадре. Возможность применения ЗРК М-2 (хотя бы теоретическая) исключала безнаказанные действия против наших кораблей с высот, превышающих 10 км, — досягаемость комплекса М-1 «Волна».

За годы службы «Дзержинский» побывал во множестве стран мира. В1980 г. его поставили на консервацию. Только спустя 8 лет он наконец был исключен из списков флота и в 1989 г. отправился на переплавку в Индию, завершив весьма долгую, по флотским меркам, 36-летнюю службу.

К тому времени корабли нашего Военно-морского флота были оснащены разнообразными зенитными комплексами, позволявшими отражать атаки любых средств воздушного нападения. Безусловно, в их создании сыграл значительную роль первый и крайне необходимый опыт, который был приобретен в процессе разработки, испытаний и эксплуатации экспериментального ЗРК М-2.

Роторно-винтовые ледоколы

А. Кириндас, Р. Данилов

В зимний период речной флот отправляется на зимовку в затоны и на судоремонтные заводы, где затрачивается немало усилий на околку судов, т. е. на освобождение их ото льда. Это делается для предотвращения деформации корпусов судов под давлением льда. Особенно велика энергоемкость таких работ на северных реках нашей страны, где толщина льда иногда превышает 1,5 м. Зачастую операции по околке производятся вручную.

Попытки создания средств механизации разработки льда предпринимались уже в начале XX в. Около ста лет назад применялись машины на канатной тяге с дисковыми пилами для резки льда. Одна из подобных конструкций 1920-х гг. представлена на рисунке. Однако широкого распространения они не получили.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: