Алексей Соколов - Советский ракетный крейсер. Зигзаги эволюции

- Название:Советский ракетный крейсер. Зигзаги эволюции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Военная Книга

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-902863-09-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Соколов - Советский ракетный крейсер. Зигзаги эволюции краткое содержание

Автор, Соколов Алексей Николаевич — инженер-кораблестроитель, оружейник с сорокалетним опытом практической работы, в своем труде повествует о сложном пути становления ракетного крейсера, как класса боевого корабля. В книге содержатся сведения о разработках советских конструкторов в области создания ударной ракетной единицы, способной действовать автономно в отдаленных районах Мирового океана, представлен богатый графический материал, многое из которого автором разработано лично. Данная монография не оставит равнодушным читателя, интересующегося Отечественным Военно-Морским Флотом, его прошлым и настоящим.

Советский ракетный крейсер. Зигзаги эволюции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

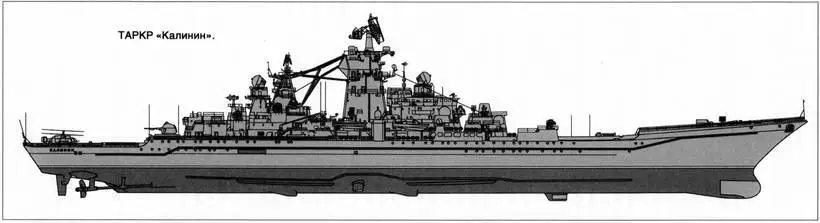

Третий корабль «Калинин» (с 1992 г. — «Адмирал Нахимов») был заложен 21 июля 1983 г., спущен на воду 30 апреля 1986 г. и передан флоту 30 декабря 1988 г.

Четвертый корабль «Юрий Андропов» (вначале предполагалось наименование «Максим Горький»; с 1992 г. — «Петр Великий» был заложен 11 марта 1986 г., спущен на воду 29 апреля 1989 г., введен в строй только 9 апреля 1998 г.

Пятый корабль «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» 31 декабря 1988 г. был зачислен в списки кораблей ВМФ, но не закладывался. Работы по его строительству были прекращены 4 октября 1990 г., т.к. серия затянулась, да и серией этот проект можно назвать с большой натяжкой. Оружие менялось от корабля к кораблю, изменилась и доктрина, под которую нужны были уже другие корабли.

Поскольку второй корабль предполагался «сильно улучшенным», ему присвоили индекс 11442. Кончина Б.И. Купенского вызвала назначение главным конструктором проекта В.А. Перевалова.

К сожалению, программы кораблестроения и вооружения ВМФ СССР практически не увязывались и не координировались между собой. Особенно наглядно это проявилось на примере создания пр. 1144.

Наряду с новыми образцами вооружения и техники устанавливались образцы 10- и 20-летней давности, так как запланированная система на корабль не успевала. Предполагали впоследствии заменить, но оказалось, что это навсегда.

В начале не планировавшийся комплекс «Гранит», разработанный в ЦКБМ под руководством В.Н. Челомея, по сравнению с предшествующим П-500 «Базальт» имел значительные преимущества.

«Гранит» явился первым отечественным комплексом оперативного назначения с полностью автономной бортовой системой управления на основе мощной трехпроцессорной ЭВМ. Сверхзвуковой (2,5М) крылатой ракете в полете программой задавалась оптимальная с точки зрения преодоления противоракетной обороны траектория. При этом имелась возможность формирования рационального боевого порядка ракет при залповой стрельбе и обмена информацией между ними в полете. На корабле ракеты размещались в 20 подпалубных ПУ, установленных под углом 47 градусов к основной линии.

Надо отдать должное В.Н. Челомею. Он создал не только ракетный комплекс, но и два типа спутников для его космической системы целеуказания — один с активной РЛС бокового обзора и ядерной энергетической установкой, второй с радиотехническим комплексом разведки и с питанием от солнечных батарей. Система называлась «Легенда», головной разработчик сначала было ОКБ-52, затем КБ-1 (ЦНИИ «Комета»).

Целеуказание из космоса принималось системой «Коралл», имеющей два антенных поста, размещенных под радиопрозрачными колпаками. О недостатках такой системы мало кто тогда задумывался. Включение спутника в ракетную систему ведет к потере времени и разнице в полученной информации по отношению к реальному положению цели, когда эта информация доходит до пусковой системы. Да и нет абсолютной уверенности в том, что в случае реального боевого применения работа спутниковой системы не будет подавлена, как это случилось в 1991 г. во время войны в Персидском заливе, когда все наши станции на Кавказе дружно «скисли».

ЗРК «Форт» (С-300Ф) не имеет такого недостатка. Установленный на крейсерах в качестве главного калибра ПВО, он усовершенствовался от корабля к кораблю. Если на «Кирове» и «Фрунзе» установили одинаковые ракеты 5В55РМ с общим боекомплектом 96 ЗУР в 12 ПУ Б-203А, то на «Калинине» были установлены не только более совершенные, но и более «толстые» и длинные ракеты 48Н6Е. Это потребовало некоторого изменения в конструкции ПУ. При этом была применена более совершенная система наведения. Боевые возможности по ПВО однотипных кораблей оказались разными.

На четвертом крейсере «Юрий Андропов» установили по одному комплексу С-300Ф и С-300ФМ. Последний разрабатывался на базе наземного комплекса С-300ПМУ2 («Фаворит») с новой ракетой 48Н6Е2. Из-за конструктивных особенностей этой ЗУР боекомплект уменьшился на две ракеты. Был спроектирован новый антенный пост (с точки зрения аэродинамики не самый лучший вариант). В новом варианте ЗРК существенно расширена зона поражения по дальности, высоте и нижней границе. Увеличена возможность перехвата высокоскоростных целей.

Второй ЗРК на «Кирове» был представлен двумя установками «Оса-М». На кораблях пр. 11442 планировалось установить новый многоканальный ЗРК самообороны «Кинжал», который разрабатывался в 80-е годы в НПО «Альтаир» с использованием ракеты 9М330 от армейского ЗРК «Тор». Основой многоканальности комплекса являются фазированные антенные решетки с электронным управлением луча и быстродействующая дублированная ЭВМ. Время реакции комплекса составляет от 8 до 24 секунд, в зависимости от режима РЛС.

Ракеты 9М330 размещаются в транспортно-пусковом контейнере. Восьмиракетные барабанные ПУ подпалубного размещения обеспечивают «холодный» катапультный старт ЗУР с неработающим двигателем. Батарея состоит из трех-четырех ПУ.

«Кинжал» имел собственную станцию обнаружения с дальностью действия до 45 км. Ракета 9М330 имела дальность полета 12 км, досягаемость по высоте 6 км, минимальную высоту полета 10 м.

Корабельные испытания ЗРК начались в 1982 г. на переоборудованном малом противолодочном корабле пр.1124. В 1989 г. комплекс «Кинжал» был принят на вооружение.

На кораблях пр. 11442 решили не дожидаться «Кинжала» и на «Фрунзе» установили ЗРК «Оса-М». На «Калинине» «Кинжала» также не дождались и установили два тех же ЗРК, но уже в улучшенном варианте «Оса-МА». Так что только «Петр Великий» получил то, что должны были иметь все три.

Подобных ЗРК за рубежом не создавалось.

Об артиллерии хочется сказать особо. Опыт войны во Вьетнаме показал значение как зенитного ракетного оружия, так и артиллерийского. Статистика неумолима: к концу войны для уничтожения одного бомбардировщика требовалось уже до 70 ракет. Над этими фактами следовало задуматься руководству, прежде всего ВМФ, обязанному думать о защите надводных кораблей в отсутствие авианосцев. Каково им будет без прикрытия с воздуха?

Для защиты от зенитных ракет самолеты применяли противоракетный маневр, ставили разного рода помехи. Но это мало помогало, и тогда они стали прижиматься к земле. Там их не без успеха «долбила» зенитная артиллерия. Одновременно выявилась потребность в совершенствовании ее автоматики, что позволило бы повысить скорострельность, и в новых системах управления стрельбой. Здесь же стало понятно, что зенитные ракеты могут далеко не все. Руководство ВМФ осознало и, переварив все данные, поняло истинную роль артиллерии в вооружении кораблей (была и еще одна причина, но об этом далее). Вот тогда и посыпался вал заказов разработчикам артиллерии и системам наведения к ней.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: