Михаил Маслов - Истребитель И-153 «Чайка»

- Название:Истребитель И-153 «Чайка»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Экспринт»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Маслов - Истребитель И-153 «Чайка» краткое содержание

Советский истребитель И-153 "Чайка" нередко называют легендарным. При этом его легендарность может пониматься в двояком смысле. До сих пор история создания и применение нескольких тысяч самолетов И-153 продолжает строиться из множества легенд, слухов и домыслов. Действительно легендарным сделали "Чайку" советские пилоты в 1941 г. Отождествляя себя со своей огромной страной, оскорбленной и униженной в первые месяцы войны, они поистине героически воевали на этих устаревших бипланах. Победы в воздушном бою над технически превосходящим противником давались нелегко, поэтому и ценность такой победы была весьма высока. Несмотря на широкое использование И-153 в 1941-1942 гг., большие потери и прекращение производства привели к тому, что позже самолеты этого типа использовались редко. Так "Чайка" навсегда осталась в памяти легендарным самолетом первых трудных и тяжелых боев Великой Отечественной войны.

Истребитель И-153 «Чайка» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Небольшое КБ конструктора А. Щербакова, как оказалось, могло уже тогда предложить более совершенную конструкцию герметической кабины. Именно в эту группу и перешло задание на переоборудование «Чайки». Александр Щербаков получил производственные площади на подмосковном авиазаводе № 289, где к середине 1940 г. выполнили основную часть работ (турбокомпрессоры на этом этапе не ставились). В июле 1940 г. переоборудованная «Чайка» (№ 6034) поступила на испытания. Практически без изменения конструкции в самолет была вмонтирована гермокабина, позволяющая летчикам выполнять полеты на высотах более 4000 м без кислородного оборудования и специального снаряжения — толстого теплого комбинезона, стесняющего движения.

Кабину выполнили в виде сварного металлического «кокона» по форме и размерам фигуры сидящего летчика. Верхняя откидная часть представляла собой стальную полусферу с дюралевой оболочкой и прорезанными иллюминаторами. Необходимые жизненные условия в кабине поддерживались при помощи кислорода, поступавшего из 4-литрового баллона. Кислород поступал в кабину и смешивался с воздухом, который, в свою очередь, проходил через специальные регенерирующие патроны. Патроны выполняли роль поглотителей углекислого газа. Очищенная таким образом воздушная смесь поступала в переднюю часть кабины. Внутри поддерживалось постоянное, избыточное давление 0,2 атмосферы и температура около 10°С.

Испытания И-153 ГК велись с 20 по 30 июля 1940 г. Летчики, в числе которых был известный уже тогда Степан Супрун, отметили, что летные качества И-153 практически не изменились. Устойчивость машины, несмотря на смещение центровки назад более чем на 2%, осталась прежней. Обзор вперед за счет установки прицела ПАН-22 в специальном кожухе ухудшился, зато назад стал лучше, тем более, что вертеться в легком комбинезоне оказалось несравнимо легче, чем в толстом зимнем обмундировании.

Всего на «Чайке» с гермокабиной выполнили 11 полетов, 9 из них на предельную высоту — более 10 км. Проведенные учебные бои с И-16 и стандартными И-153 стали скорее данью традиционным видам испытаний, ибо выявить какие-либо особенности, кроме уже упомянутого выше незначительного ухудшения обзора, за столь короткий срок практически невозможно. Зато все пилоты отмечали малый шум в кабине и отсутствие усталости после высотного полета. Супрун, слетавший 30 июля на высоту 10 к.м, приятно удивился, что ему не требуется обычный отдых после высотного полета, и уже через 20 минут вылетел на немецком Хейнкеле Не 100, проходившем тогда испытания в НИИ ВВС.

Хотя по результатам испытаний рекомендовалось выпустить небольшое количество «Чаек» с гермокабиной для накопления опыта эксплуатации, серии не последовало и, по имеющимся у автора данным, И-153 № 6034 остался в единственном экземпляре.

И-153Б

Причиной появления этого проекта стало стремление отказаться от использования межкрыльевых лент-расчалок. Расчалки создавали дополнительное аэродинамическое сопротивление и, кроме того, требовали постоянного присмотра и регулировки. В новой модификации, обозначенной И-153Б, необходимую жесткость коробки крыльев обеспечивало нижнее крыло трапециевидной формы, с фанерной обшивкой и увеличенной корневой хордой. Сама идея представлялась оригинальной. Реализация легко осуществимой. А объем переделок базового самолета небольшим. Но преимущества также оказались невелики, поэтому строить новый самолет не стали.

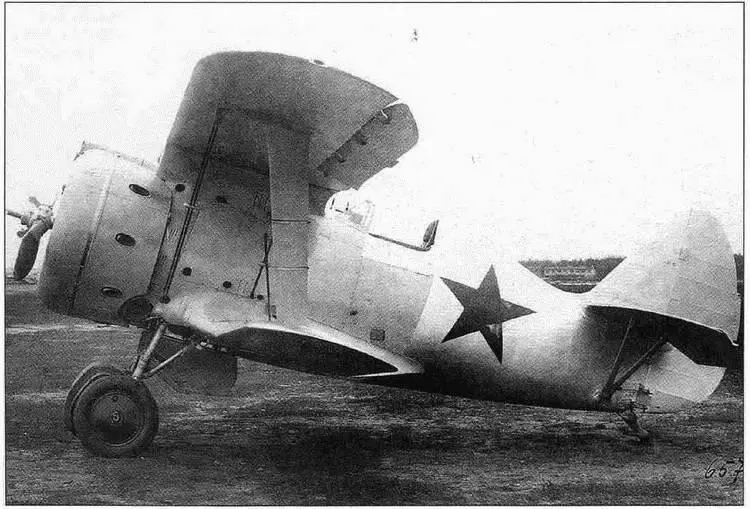

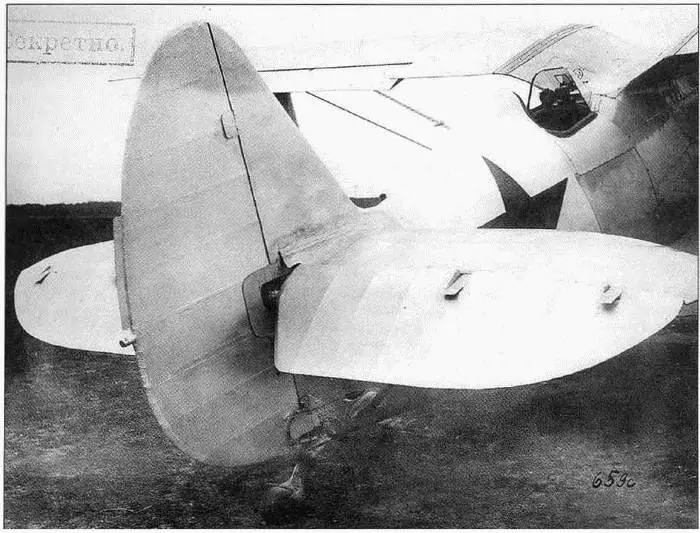

И-153УД

Вынужденное стремление советской авиапромышленности к экономии металла стало причиной появления «Чайки», у которой фюзеляж частично выполнили из дерева. В самолете, получившем обозначение И-153УД (в некоторых документах И-153У.Д.), хвостовую часть фюзеляжа, начиная от 3-й рамы, выполнили в виде деревянного монокока. Такая конструкция была хорошо освоена промышленностью и применялась в истребителе И-16. Деревянные конструкции оказались тяжелее металлических на 8,4 кг, а по внешним обводам они были абсолютно идентичны.

Испытания И-153УД проходили с 30 сентября по 5 октября 1940 г. Летал П.Е. Логинов. В целом испытания прошли успешно, но воплощения в серии машина И-153УД не нашла в связи с прекращением серийной постройки базовой модели.

Варианты вооружения

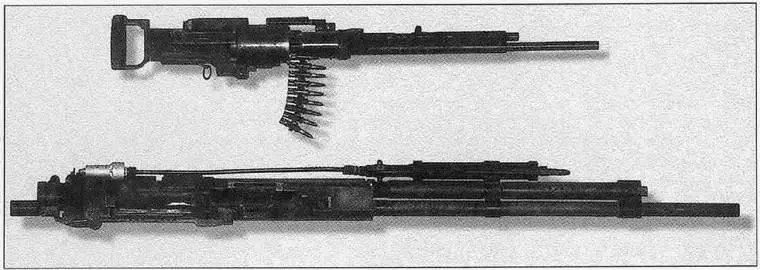

Еще на стадии проектирования И-153 военные требовали установки на самолет крупнокалиберных пулеметов. Первый И-153 № 6021 с двумя 12,7-мм пулеметами ТКБ-150 (вместо двух верхних ШКАСов) проходил полигонные испытания в августе 1939 г. Каждый пулемет имел боезапас по 165 патронов. Для перезарядки на самолете установили дополнительный баллон со сжатым воздухом.

Чуть позже появился вариант с одним синхронным крупнокалиберным пулеметом ТКБ-150 (позже эти пулеметы в синхронном варианте получили обозначение БС — Березина синхронный) и двумя ШКАСами. Оружие испытали на И-153 № 6506 в феврале — марте 1940 г., и в таком виде самолет рекомендовали к запуску в серийное производство. Установка одного крупнокалиберного пулемета вместо двух (аналбгичная история с И-16 тип 29) объясняется тем, что в 1940 г. крупносерийное производство пулеметов ТКБ-150 еще не началось и на все самолеты их попросту не хватало. Осенью 1940 г. на полигоне под Кубинкой три И-153 (№ 8527, 8528 и 8545), вооруженные пулеметами Березина прошли войсковые испытания. До конца года авиазавод № 1 выпустил полторы сотни «Чаек» с таким вооружением.

Не менее заманчивой представлялась установка на «Чайке» 20-мм скорострельных авиационных пушек ШВАК. Снаряд этой пушки превосходил по массе пулю крупнокалиберного пулемета в два раза (96 и 48 г соответственно), разрушающая способность была выше в несколько раз. Но если на И-16 пушки установили вне диска вращения воздушного винта, на И-153 их решили установить в синхронном варианте, со стрельбой через винт. При этом имелись сомнения в успехе. Представлялось, что в отдельных случаях (затяжной выстрел) снаряд может попасть в лопасть и перебить ее.

Для уменьшения такой вероятности конструкторские бюро Н. Поликарпова и Б. Шпитального провели большую исследовательскую работу. Принятую во всем мире регулировку момента выстрела «после лопасти», заменили регулировкой «до лопасти», а стрельбу на малых оборотах исключили. Для уменьшения «углов относа» использовали привод синхронизации внутри пушки, то есть импульс синхронизации стал передаваться не на затыльник, а к началу ствольной коробки. Все эти и другие нововведения позволили говорить о безопасности стрельбы из синхронных пушек. Чтобы развеять последние сомнения намеренно добились пробития лопасти сначала на земле, а затем и в воздухе (летал Б. Уляхин). Пробитая при этом как гвоздем лопасть воздушного винта осталась работоспособной, мотор тянул и позволял благополучно добраться домой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: