Михаил Маслов - Истребитель И-153 «Чайка»

- Название:Истребитель И-153 «Чайка»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Экспринт»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Маслов - Истребитель И-153 «Чайка» краткое содержание

Советский истребитель И-153 "Чайка" нередко называют легендарным. При этом его легендарность может пониматься в двояком смысле. До сих пор история создания и применение нескольких тысяч самолетов И-153 продолжает строиться из множества легенд, слухов и домыслов. Действительно легендарным сделали "Чайку" советские пилоты в 1941 г. Отождествляя себя со своей огромной страной, оскорбленной и униженной в первые месяцы войны, они поистине героически воевали на этих устаревших бипланах. Победы в воздушном бою над технически превосходящим противником давались нелегко, поэтому и ценность такой победы была весьма высока. Несмотря на широкое использование И-153 в 1941-1942 гг., большие потери и прекращение производства привели к тому, что позже самолеты этого типа использовались редко. Так "Чайка" навсегда осталась в памяти легендарным самолетом первых трудных и тяжелых боев Великой Отечественной войны.

Истребитель И-153 «Чайка» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В начале 1940 г. построили войсковую серию из трех пушечных самолетов, обозначенных И-153П(№ 6578,6598, 6760). Летом 1940 г. И-153П проходили испытания в 16-м иап 24-й авиадивизии Московского военного округа. По отзывам пилотов, пушечные «Чайки» стали немного инертнее, основным неудобством было то, что прозрачный козырек сильно загрязнялся пороховой гарью. В целом испытания прошли успешно. Решили построить еще несколько таких пушечных аппарата. Но (по заводским данным) построили всего пять экземпляров И-153П. Известно, что три пушечных И-153 летом 1940 г. поступили на вооружение 60-й авиабригады ЗакВО.

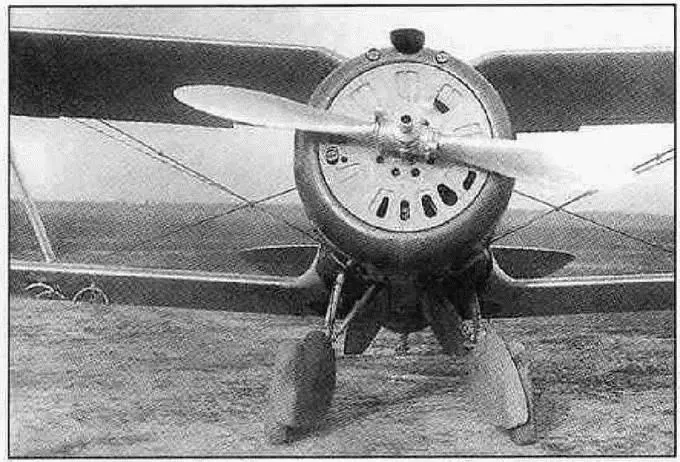

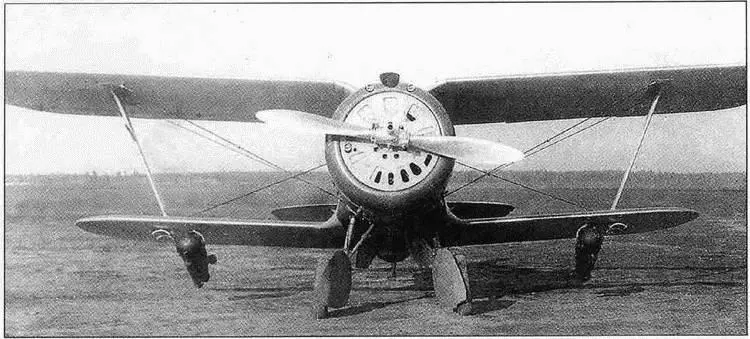

Почти одновременно с пушечными «Чайками» велись испытания штурмовых подвесок. И-153 «Ш» и И-153 «УШ» имели под нижним крылом обтекаемые каплевидные контейнеры с пулеметами ШКАС (всего четыре) или бомбовые кассеты по двадцать 2.5-кг бомб в каждой.

Во второй половине 1940 г. велись испытания И-153 с реактивными снарядами РС-82. До конца года более четырехсот самолетов оборудовали узлами для установки PC. Переделка сводилась в основном к дополнительной металлической обшивке на нижней поверхности нижнего крыла.

Подвесные баки

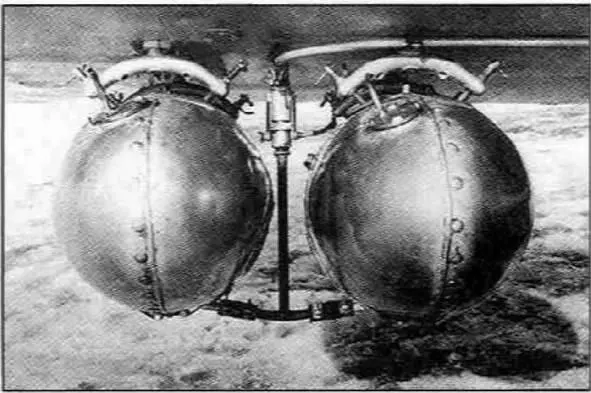

Зимой 1938/39 г. активизировались работы по увеличению дальности истребителей путем оснащения их подвесными топливными баками. Поначалу опыты с подвесными баками велись на самолетах И-15бис. В марте 1939 г. испытали подфюзеляжные цилиндрические баки емкостью 150 л, в апреле — подкрыльевые каплевидные общей емкостью 200 л (под каждым крылом подвешивалось по два 50-литровых бака). Предпочтение отдали второму варианту по следующим причинам: каплевидные баки обеспечивали больший запас топлива и подвешивались на стандартных бомбодержателях. При проведении небольших доработок, связанных с установкой дополнительного маслобака емкостью 25 л, дальность полета истребителя увеличивалась почти в 2 раза.

Для практического использования рекомендовали каплевидные дюралюминиевые баки емкостью 100 л, а в дальнейшем перейти на подвесные баки из фибры. Такие баки производились под обозначением ПЛБГ-100 и устанавливались на И-153 и И-16. До конца 1939 г. для установки подвесных баков оборудовали 50 И-153 (столько же И-15бис), некоторое количество таких самолетов произвели и в 1940 г. Впоследствии самолеты с подвесными баками поступали в основном в полки истреби тельной авиации ВМФ.

И-153 с ПВРД

Как ни странно, но первые авиационные реактивные двигатели в СССР начали испытывать в полете именно на самолетах устаревшей бипланной схемы. Среди разнообразных силовых установок, использующих реактивный принцип, большой интерес в начале 30-х годов вызывали прямоточные воздушно-реактивные двигатели (ПВРД). Ряд советских ученых, активно сотрудничавших в те годы с Реактивной секцией Стратосферного комитета ЦС Осовиахима СССР приложили свои усилия к теоретическому обоснованию таких работ. Первые в СССР ПВРД построил инженер И. Меркулов. Летом 1939 г. Меркулов предложил использовать ПВРД в качестве дополнительной силовой установки для увеличения максимальной скорости истребителей с поршневыми авиадвигателями. В качестве горючего предполагалось использовать авиационный бензин из основного бака. Поэтому «прямоточки» назывались «дополнительными моторами» (ДМ). Первый такой двигатель диаметром 240 мм, получивший обозначение ДМ-1, прошел стендовые испытания во второй половине 1939 г. В сентябре построили более мощные двигатели ДМ-2, длина их составляла 1500 мм, максимальный диаметр 400 мм, диаметр выходного сопла 300 мм. Вес каждого двигателя вместе с элементами крепления составлял всего 19 кг. После успешных испытаний в аэродинамической трубе ДМ-2 установили под нижними плоскостями И-15бис. Хвостовую часть самолета во избежание загорания обшили металлическими листами.

Испытания самолета начались 25 января 1940 г. в районе Центрального московского аэродрома, прямо над городскими кварталами. Когда летчик Петр Логинов запустил в воздухе реактивные двигатели, наземные наблюдатели увидели яркие многометровые огненные струи. Необычное явление наблюдали с земли и в близлежащих московских кварталах. В городе начался переполох, спустя короткое время к воротам аэродрома примчались спасать летчиков сразу пять пожарных команд. Летные испытания ПВРД на самолете И-15бис продолжались до июля 1940 г. Они велись на скоростях 320 — 340 км/ч. При включении ДМ скорость полета увеличивалась на 18 — 22 км/ч.

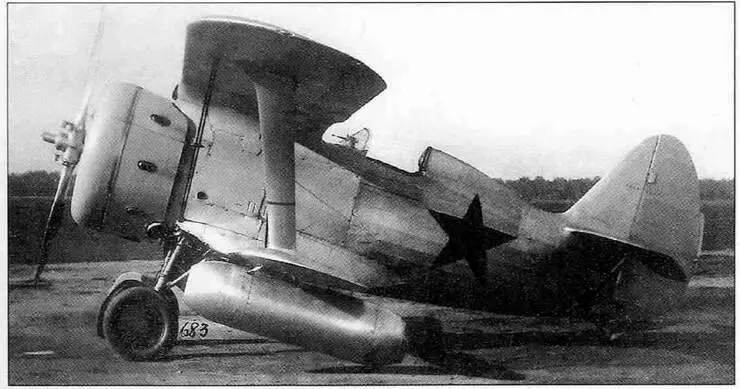

В сентябре 1940 г. ДМ-2 установили на И-153. Благодаря тому, что «Чайка» обладала большей скоростью, выше оказалась и эффективность ПВРД. Прирост скорости составил 30 км/ч. В октябре того же года на «Чайке» испытали новые двигатели ДМ-4, при включении которых скорость самолета увеличивалась на 40 — 50 км/ч. Всего с моторами ДМ-2 и ДМ-4 произвели 74 испытательных полета. Тем не менее, в ВВС И-153 с прямоточными двигателями не передавались. Впоследствии двигатели ДМ испытывались на самолетах ЛаГГ-3, Як-7, Як-9. Прирост максимальной скорости на этих машинах достигал значения 110 км/ч.

Серийное производство

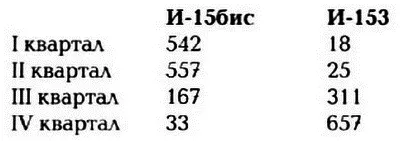

Серийное производство «Чаек» на авиазаводе № 1 началось в 1939 г. В течение последующих 12 месяцев И-153, получивший заводской индекс «тип 34» полностью вытеснил из производства более ранний И-15бис («тип 32»). Поквартальное распределение выпуска И-15бис и И-153 распределялось так:

Кроме того, еще 189 И-153 с двигателями М-63 не достроили и они перешли в план 1940 г.

В 1939 г. на авиазаводе № 1 производили не только серийную продукцию, поэтому уместно будет упомянуть и другие работы. Так, в течение этого года здесь велась сборка шести истребителей монопланов И-180. Спустя два месяца, в декабре, достроили опытный истребитель полутораплан И-190, предлагавшийся на замену И-153.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: