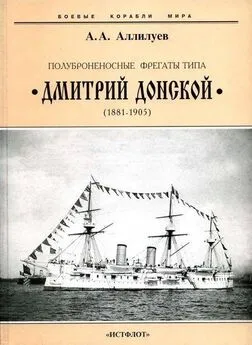

Александр Аллилуев - Полуброненосные фрегаты типа “Дмитрий Донской”. 1881-1905 гг.

- Название:Полуброненосные фрегаты типа “Дмитрий Донской”. 1881-1905 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Аллилуев - Полуброненосные фрегаты типа “Дмитрий Донской”. 1881-1905 гг. краткое содержание

Книга посвящена двум крейсерам русского флота: “Дмитрию Донскому” и “Владимиру Мономаху” — кораблям, в конце 19-начале 20-го веков прошедшим через все океаны и погибшим в мае 1905 г. в Японском море.

Строительство и ввод в состав российского флота полуброненосных фрегатов “Владимир Мономах” и “Дмитрий Донской” ознаменовало важный этап в российском судостроении — переход к созданию серии кораблей крейсерского назначения. Корабли эти были добротно построены на российских верфях, представляли самостоятельный отечественный конструктивный тип и получили славные имена известных в отечественной истории великих князей.

Полуброненосные фрегаты типа “Дмитрий Донской”. 1881-1905 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

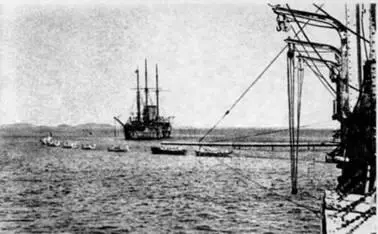

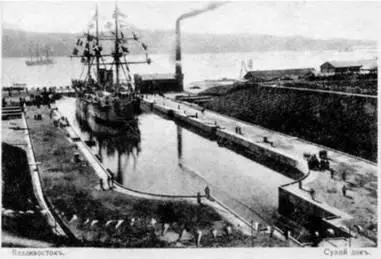

На этот раз тихоокеанская вахта “Дмитрия Донского” длилась шесть лет. Он стал первым крупным кораблем, который 7 октября 1897 г. вошел в только что построенный во Владивостоке сухой док, поднявший значение тогдашней главной базы Тихоокеанского флота. В марте 1898 г. “Дмитрий Донской” впервые побывал в Порт-Артуре, к которому 5 декабря 1897 г. перешла роль новой базы флота и административного центра новой Квантунской области России. В 1900 г. “Дмитрий Донской” участвовал в больших маневрах тихоокеанской эскадры под Порт-Артуром совместно с армейскими частями, постепенно перешедшими в боевые действия на территории Китая, где разгорелось восстание “Большого кулака”, направленное против всех европейцев, спровоцированное императрицей Цыси и религиозными сектами (иначе — восстание ихетуаней или “боксерское восстание”).

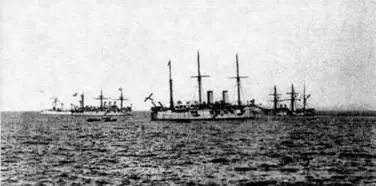

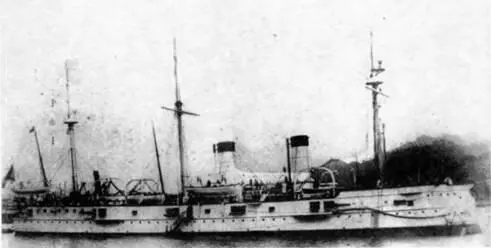

“Владимир Мономах” в Чифу в Апреле 1895 г. (два фото вверху) и во время открытия Владивостокского сухого дока 7 октября 1897 г.

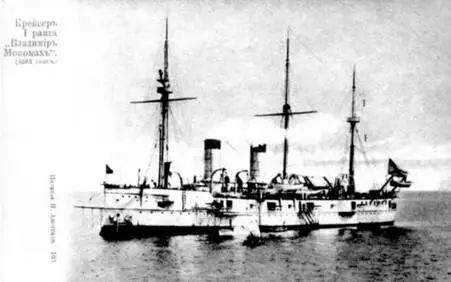

Крейсер 1 ранга “Владимир Мономах" в Кронштадте во время перевооружения и замены котлов (вверху) и в дальнем походе. Конец 1890-х гг.

Тем временем, отозванный в конце 1895 г. с Дальнего Востока на Балтику, “Владимир Мономах” столкнулся с проблемой кардинальной перестройки. Начальник Тихоокеанской эскадры адмирал Е.И. Алексеев и командир крейсера капитан I ранга З.П. Рожественский поставили перед управляющим Морским министерством вопрос о необходимости разгрузки крейсера не менее, чем на 650 т.

Е.И. Алексеев считал морские качества корабля “ниже посредственных”, по его мнению, “Владимир Мономах” годен только “для надобности береговой обороны, а не океанского крейсерства”. Перегруженный крейсер плохо реагировал на встречную волну и ветер, которые уже при силе 5 баллов заставляли его зарываться носом, принимать на палубу потоки воды, резко терять скорость. Все это сопровождалось сильными ударами и сотрясениями, при бортовой качке 12 й артиллерия уже не могла действовать. Необходимо было, чтобы в относительно свежую погоду могли действовать хотя бы два орудия главной батареи, обстреливая весь горизонт, и Е.И. Алексеев предлагал в носу и в корме “Владимира Мономаха” поставить два 152-мм патронных орудия и все восемь бортовых 152-мм орудий заменить на 120-мм, а вместо трех мачт для парусов поставить “две с семафорами и вышками для наблюдательных постов”.

З.П. Рожественский добавлял, что на крейсере надо установить боевую рубку, не предусмотренную первоначальным проектом, и предлагал полностью или частично “снять броню, а по полосе оной сделать двойной борт”, который заполнить целлюлозой.

Комиссия под председательством контр-адмирала В.П. Мессера представила в МТК вариант с более слабым, чем на “Дмитрии Донском”, носовым огнем (надо было обязательно облегчить носовую оконечность), без щитов для орудий и с сохранением брони, что уменьшало водоизмещение только на 129 т, и осадка уменьшалась лишь на 0,11 м. Это решение МТК одобрил великий князь Алексей Александрович, приказавший подготовить “Владимир Мономах” к плаванию в августе 1897 г. Крейсер был перевооружен пятью 152-мм орудиями, шестью 120-мм орудиями, число 47-мм пушек довели до 18 (вместо 10), число 37-мм пушек сократили до 4 (вместо 12), оставили две десантные пушки Барановского. В ноябре 1897 г. “Владимир Мономах” отправился в поход на Дальний Восток и в апреле 1898 г. вошел в состав Тихоокеанской эскадры — приказание Алексея Александровича было выполнено.

Теперь крейсера I ранга “Дмитрий Донской” и “Владимир Мономах” почти два года провели в совместной, во многом уже будничной службе по освоению нового, столь неожиданно расширившегося, дальневосточного театра. Учения, маневры, экстренные поручения, стоянки в вооруженном резерве, плавания в Желтом и Японском морях, заходы практически во все гавани и порты огромного побережья не оставляли времени для теоретических размышлений о возможном военном столкновении с территориально небольшой, по сравнению с Россией, Японией.

12 декабря 1901 г. “Дмитрий Донской” и “Владимир Мономах”, после необыкновенно широких, шумных и теплых проводов в кают-компаниях кораблей и полковых собраниях, вместе с броненосцами “Сисой Великий”, “Наварин” и крейсером “Адмирал Корнилов” покидали Порт-Артур, административный центр Квантунской области России и главную военно-морскую базу флота Тихого океана, население которого, кроме войск, составляло около 50 тысяч человек (1903 г.).

При китайском владении Порт-Артур представлял собой поселок с 4-тысячным населением, а теперь, как вспоминал великий князь Кирилл Владимирович: “Порт-Артур разительно отличался от того унылого дикого местечка, где четырьмя годами ранее я поднимал флаг Св. Андрея Первозванного. Теперь все здесь наполнилось жизнью и гудело как пчелиный улей. Повсюду шла лихорадочная работа… Все делалось для того, чтобы превратить Порт-Артур в первоклассную морскую базу… Что бы ни писали со времени революции, а писали много и в основном чепуху, наши инженеры и рабочие умели работать.”

“Владимир Мономах” на Балтике. Начало 1900-х гг.

Уходили на Балтику корабли-пионеры дальневосточного театра и для их проводов в море вышли все находившиеся в кампании и оставшиеся в Порт- Артуре корабли: эскадренные броненосцы “Петропавловск”, “Севастополь”, “Полтава”, крейсеры “Громобой”, “Адмирал Нахимов”… Краткий волнующий миг прощания, гром салютов флагманских броненосцев — и корабли расстались в сумрачной зимней мгле навсегда. Каждый шел навстречу своей судьбе.

27 марта 1902 г. российский отряд кораблей, шедший под флагом контр-адмирала Г.П. Чухнина, соединился в море у Танжера с отрядом из трех французских крейсеров, и произвели совместным приходом на рейд знаменитую демонстрацию русско-французского союза: “Показывали из-за угла кулак Англии”, — как писал мичман с “Дмитрия Донского” П.А. Вырубов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: