Рафаил Мельников - Линейный корабль Император Павел I (1906 – 1925)

- Название:Линейный корабль Император Павел I (1906 – 1925)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Историко-культурный центр АНО Истфлот

- Год:2005

- ISBN:5-98830-013-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рафаил Мельников - Линейный корабль Император Павел I (1906 – 1925) краткое содержание

В книге освещена история проектирования, строительства и службы вступившего в строй в 1912 г. линейного корабля "Император Павел I". Подробно описываются его устройство, атмосфера, царившая на Балтийском флоте в годы первой мировой войны, участие в Февральской и Октябрьской революциях, а также судьбы людей, служивших на этом корабле.

Для широкого круга читателей, интересующихся военной историей.

Прим. OCR: Таблицы и ряд подписей под фотографиями оставлены картинками т. к. приведены в старой орфографии.

Линейный корабль Император Павел I (1906 – 1925) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На каждый катер назначался командиром мичман. Гонялись мы по опушкам шхер, выходили на 8-10 миль в море. Ночевали обычно на одном из островов, разводили костры, грелись. Консервов, круп, хлеба выдавали нам щедро. На рассвете выскакивали снова в море. Разделил я свой район на три группы, чтобы охватить больший район. Поздняя ночь была очень холодной, бурной. Ледяные брызги обращали бушлаты и пальто в гладкую броню. Глубинные бомбы еще не были изобретены, серьезно повредить лодкам могли мы лишь своими 47-мм гочкисами и пулеметами. Понятно, немцы узнали об этих катерах и связываться с ними не стали. Они не показывались, посты их не видели, что и требовалось", — заканчивал свой рассказ Б.Л. Дандре.

Но все же угроза германских подводных лодок начинала влиять на ход операций флота и стала одной из причин, по которым "Павел I" было признано (как приходится предполагать) рискованным вводить в 1916 г. в Рижский залив. Формирование флотилии противолодочных катеров стало едва ли не единственным фактом участия "Павла I" в войне. Ему не было места в расширении операционной зоны до Рижского залива, осуществлявшейся силами минной дивизии. Из-за опасности подводных лодок корабль не мог выходить в море для прикрытия начавшихся с 25 сентября 1914 г. активных минных постановок в германских водах. В первый год войны было осуществлено 13 таких операций, во второй — 12, и в 1916 г. — одна. Поставили 4085 мин, давших весьма ощутимый результат. Люди на "Императоре Павле I" с завистью наблюдали как со своим опасным грузом уходили в море сначала эсминцы, заградители, а затем и крейсера, не исключая самых больших — "Рюрика" и "Россию".

В конце концов нашлось дело "Цесаревичу" и "Славе". Но "Император Павел I" и "Андрей Первозванный" были по-прежнему обречены на томительное ожидание. Их, вместе с проходившими в течение 1915 г. боевую подготовку дредноутами, продолжали сберегать для отражения прорыва германского флота в Финский залив. Защита столицы оставалась их главной боевой задачей, и ради нее верховное командование неуклонно отклоняло все инициативы Н.О. Эссена по проведению активных операций в море. Вступление в строй дредноутов, казалось бы, могло позволить предоставить свободу действий додредноутам. На несовместимость типов этих кораблей в бою Н.О. Эссен указывал еще в своем рапорте морскому министру в феврале 1914 г., где писал, что они "получили бы значение" лишь при увеличении численности бригады современных линкоров за счет экстренного приобретения хотя бы двух новых. Тогда, он считал, два додредноута, "будучи взяты в отдельности, не могут быть использованы в бою с современными линейными кораблями". Адмирал не мог предвидеть опыта "Пантелеймона" в 1915 г., когда именно его одиночное действие могло иметь ощутимый эффект. Многое, конечно, зависело и от инициативы командиров.

Отсылая читателя к хронике участия, а вернее сказать, неучастия "Императора Павла I" в мировой войне на море, уже достаточно представленной в предыдущей книге о его сверстнике "Андрее Первозванном", важно подчеркнуть, что это их неучастие в боевых действиях в продолжение всей войны нельзя вменять в вину самим кораблям. Их командиры, бесспорно, могли бы проявить инициативу, но для этого требовался особый настрой, энергия, предприимчивость, хорошая научно-тактическая подготовка. А.К. Небольсин располагал для этого, казалось бы, всеми возможностями. Общая широкая эрудиция, передовые взгляды, проявившиеся в составлении обстоятельнейшего "Описания" своего корабля, знании двух языков (английский, французский), разносторонняя теоретическая подготовка: гидрографическая специализация в Морской академии, штурманский класс, курс военно-морских наук (1901), весомый служебный (старший офицер броненосца "Ростислав" в 1903–1904 гг.) и боевой опыт (старший офицер "Авроры" в 1904–1905 гг.), редко кому выпадавшая военно-дипломатическая (морской агент в США в 1905–1909 гг.) школа всего этого оказалось недостаточным для того, чтобы сделаться флотоводцем. И.И. Ренгартен в своем дневнике ни разу не упоминает о какой-либо инициативе, исходившей от командира "Павла I", а затем в 1916–1918 гг. начальника бригады линейных кораблей. Хотелось бы ошибиться, но подобных инициатив пока что не обнаружено и в фондах РГА ВМФ.

Похоже, что А. К. Небольсин смотрел на проблемы флота и войны с позиций утомленного своей мудростью, но равнодушного к ним эрудита. За это свое равнодушие ему пришлось поплатиться жизнью в роковой вечер 3 марта 1917 г., когда, только что вернувшись из уже захваченного восставшим народом Петрограда, он не захотел ничего сделать для успокоения брожения в команде своего "Андрея Первозванного". Не успел себя проявить недолго командовавший и скоропостижно скончавшийся капитан 1 ранга В.Д. Тырков (1869–1915). Малопонятна роль ставшего 27 апреля 1915 г. командиром капитана 1 ранга С.Н. Дмитриева 5-го. Герой обороны Порт-Артура (орден Георгия 4 степени 20 декабря 1904 г., золотая сабля с надписью "За храбрость" 12 декабря 1905 г.) с 1904 до 1906 г. командовавший миноносцем "Сердитый", он имел лишь опыт командования после войны миноносцами "Резвый" (1908–1913 гг.) и "Казанец" в 1913–1915 гг.

В обширном перечне выдающихся кампаний, которые в своей книге (с.7, 14–15) называл С.Н. Тимирев, фамилии В.Д. Тыркова и С.Н. Дмитриева вообще отсутствовали. Да и сам штаб, как это видно из признания С.М. Тимирева и И.И. Ренгартена, был прежде всего собранием бесспорно выдающихся офицеров, способным решать текущие, вызывавшиеся потребностями войны задачи, но далеко не соответствовал задачам широкого планирования войны и соответствующих операций. Многое, слишком многое в той войне происходило не так, как этого хотели до ее начала. Синдром не выученных уроков войны с Японией не переставал преследовать флот. Пока же, покоряясь судьбе и военной дисциплине, корабли продолжали исполнять свой долг. Особенно интенсивно проводили корабли организованные Н.О. Эссеном учения по проведению встречного боя. Флот готовился к возможному столкновению с крупными силами противника во время прикрытия планировавшихся уже тогда активных минных постановок у берегов Германии.

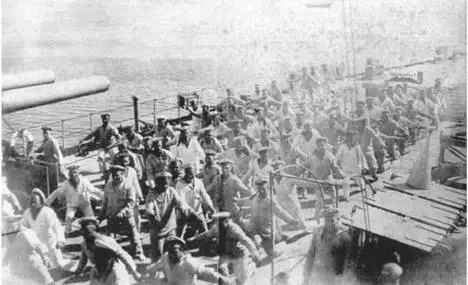

Часовой у флага. 1915 г.

На "Павле I" во время проведения физической зарядки.

В этой подготовке, как и в бою на центральной позиции, "Павел Г', оставаясь самым передовым артиллерийским кораблем, должен был сыграть ведущую роль. Эту роль подчеркивал и подъем на корабле брейд-вымпела начальника бригады линкоров, которым в том же чине капитана 1 ранга (в контр-адмиралы его произвели 29 января 1915 г.) стал прежний его командир А.К. Небольсин. С 9 ноября 1914 г. на корабль легла задача передачи своего искусства присоединившемуся в тот день к флоту, первому из дредноутов — "Севастополю". Как писал о своей встрече с дредноутом служивший в штабе Н.О. Эссена участник обороны Порт-Артура И.И. Ренгартен: "Впечатление грандиозное, но чувствуется, что еще не наладилась жизнь, не образовалась душа корабля". Временно оставшийся в полубригаде опять в одиночестве (из-за новой аварии "Андрея Первозванного") "Павел I" должен был, наверное, помочь дредноуту и в формировании его души.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: