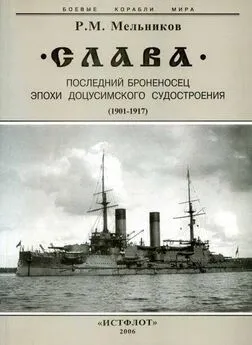

Рафаил Мельников - Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)

- Название:Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АНО «ИСТФЛОТ»

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рафаил Мельников - Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917) краткое содержание

Линейный корабль «Слава» был последним, пятым кораблем из самой большой серии броненосных линейных кораблей типа «Бородино», когда-либо строившихся на отечественных верфях.

«Слава» отстал с достройкой и не погиб при Цусиме, как его старшие собратья. Первые боевые залпы «Славы " были…по мятежным батареям Свеаборга. "Слава" был построен по переработанному инженером Скворцовым французскому проекту броненосца "Цесаревич". Вместе, два старых броненосца защищали Рижский залив от кайзеровского флота в 1915 и в 1917 годах. "Слава" доблестно бился и с погодками-броненосцами и с новейшими дредноутами. В годы первой мировой войны "Слава" стал самым знаменитым кораблем Балтийского флота.

В Советском Военно-морском флоте название "Слава" носили легкий крейсер (бывший "Молотов") и ракетный крейсер, переименованный в последствии в "Москву".

Для широкого круга читателей, интересующихся военной историей.

Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

38. "Командир указаний не имеет"

25 октября 1904 г., когда эскадра З.П. Рожественского завершала в Ревеле перед уходом свой краткий курс боевой подготовки, Начальник Балтийского завода С.К. Ратник в уже ставшей привычной манере прямого обращения (война отчасти упростила делопроизводство, позволив заводу обходиться без промежуточных инстанций) запрашивал Управляющего Морским министерством о его планах относительно готовности "Славы" к плаванию. Оказывается, при своих неоднократных посещениях корабля Управляющий всегда подтверждал назначенный им срок – весна 1905 г. Именно так и вел работы на корабле С.К. Ратник, чтобы к осени можно было перевести "Славу" в Кронштадт. Этого же плана придерживалось и ГУКиС, еще 9 марта 1904 г. сообщавшее, что все заказы задержек не вызовут, и к весне 1905 г. готовность корабля будет обеспечена. Но из разговора с командиром "Славы" С.К. Ратник узнал, что никаких указаний "для такой ускоренной готовности броненосца" командир не имеет. Столь же "посвященными" оставались, по-видимому, и офицеры корабля, и Главморштаб.

Пережитая невообразимая встряска и гонка в заботах о подготовке к плаванию эскадры З.П. Рожественского, постоянный гнет его жесткой требовательности (он по-прежнему оставался и начальником штаба) могли довести штабных чинов до состояния прострации и заставить на время забыть об отставленном от похода броненосце. Труднее понять фантастическую военную инфантильность командира и офицеров "Славы". Не могли же они не знать о состоянии Порт-Артурской эскадры, не могли не понимать, что эскадра погибнет, не успев дождаться выручки. Не могли они и не видеть того, что искусственная задержка их корабля – это невообразимое преступление бюрократии. Хочется верить, что чьи-то горячие головы в кают-компании корабля могли строить планы самой экстренной достройки корабля по упрощенному и сокращенному проекту. Могли быть составлены соответствующие обращения к начальству. Что-то могли бы прояснить документы ГМШ, Кронштадтского порта и экипажей (№№ 2, 3, 5, 8, 16, 17), к которым принадлежали офицеры, но пока же об их инициативах можно строить только догадки.

Не исключено, что феноменальное, истинно бюрократическое безразличие командира к боевой будущности своего корабля могло произвести впечатление даже на привычное ко всему высшее начальство и стать причиной его замены. 30 октября 1904 г. он еще подписывал строевой рапорт о состоявшемся переходе корабля в Кронштадт, но уже с 25 октября 1904 г. командиром (по "списку чинов") значился капитан 1 ранга М.В. Князев. Впрочем, все могло быть гораздо обыденнее. Отбыв свой ценз старшего офицерства (на "Императоре Александре II" (с 1889 по 1894 г.) и командирства (транспорта "Красная горка" в 1894 г., крейсеров "Африка" в 1895-1898 гг., "Владимир Мономах" в 1900-1902 г. и "Славы" в 1902-1904 г.), В.Ф. Васильев имел все шансы для получения береговой должности или увольнения в отставку с чином контр-адмирала. По списку 1905 г. он состоял на 2 января семнадцатым по старшинству среди капитанов 1 ранга и после командования "Славой" продолжал с 29 октября состоять в должности командира 16-го флотского экипажа. Ясно одно – военных лавров за первым командиром "Славы" не значится. И получалось, что судьба недостроенной "Славы" вызывала озабоченность только у начальника Балтийского завода.

Лишь про себя, наверное, подивившись редкостной военной простоте командира "Славы", С.К. Ратник, во избежание недоразумений, просил Управляющего о предписанном им сроке готовности "Славы" дать знать во все структуры ведомства. Действительно, 1 октября, за день до ухода из Либавы эскадры З.Р. Рожественского, из ГМШ было получено предписание заводу с приказанием Управляющего "Славе" быть готовой к дальнему плаванию весной 1905 г., а осенью сего года перейти для окончания работ в Кронштадт.

Рутина же совершавшихся на корабле событий была гораздо безрадостней и прозаичней. На нем в конце сентября обдумывали одну интереснейшую инициати- [ ву командира. Исходила она от старшего офицера броне- { носца капитана 2 ранга К.И. Дефабра (1863-?). Офицер ; редкой образованности, он обладал обширным артиллерийским (в 1901 -1903 гг. состоял в комиссии Морских артиллерийских опытов МТК) и строевым опытом (старший офицер броненосца "Пересвет" в 1903-1904 г.). Нелепые законы морского ценза не позволяли ему реализовать в Порт-Артуре накопленный перед войной опыт. Старшим офицером на "Славе" он состоял почти весь | 1904 г., когда 13 декабря был назначен артиллерийским j офицером по Новому судостроению в С.-Пб порту. Оставаясь на "Славе" за командира.

К.И. Дефабр обратился к С.К. Ратнику с предложением "снять тяжеловесные битенги (так писали в то время – Авт.) в носовом помещении ввиду их бесполезности и вместо того забронировать две совершенно беззащитные головы элеваторов, выходящих на верхнюю палубу".

Сообщая об этой инициативе "Славы", С.К. Ратник в докладе Управляющему Морским министерством от 18 сентября 1904 г. напоминал о том, что на броненосце "Победа" забронирован был (от бортов листом 2 дм, с носа и с кормы 1 дм) только один элеватор на 19 шпангоуте между жилой и батарейной палубами. "Головные же части элеваторов, выступавшие над навесной палубой, ни на этом броненосце, ни на других такого же типа не были забронированы. Что касается броненосцев типа "Бородино", то их элеваторы забронировали между броневыми палубами листами на протяжении среднего каземата". Не вдаваясь в причины произошедшей более чем странной проектно-инженерной тактической аномалии, С.К. Ратник в своем докладе добавлял, что, "по словам старшего офицера "Славы" капитана 2 ранга Дефабра, в Порт- Артуре на всех судах головные части элеваторов забронированы цепями". Решение по этому вопросу С.К. Ратник предоставлял на усмотрение Управляющего, а тот, естественно, по принадлежности "спустил" ее на МТК. Здесь Н.Е. Кутейников своему помощнику Н.В. Долгорукову 24 сентября поручил составить доклад, а также "исследовать необходимость забронировать указываемые элеваторы".

Из доклада, представленного управляющему 28 сентября 1904 г., следовало, что еще в 1901 г. убрать битенги предлагал бывший командир броненосца "Победа" капитан 1 ранга Д.С. Черкасс (1846-?). МТК тогда отозвался следующим заключением: "Только многократные факты, доказывающие излишество таких битенгов, могли бы убедить Комитет отказаться от их установки на судах". Говорилось также, что "комитет не может себе представить, как в критических обстоятельствах удержать судно на волнении связью якорного каната с таким сложным механизмом, как шпиль, держащим и действующим только на основании трения, а также связью якорного каната с палубными стопорами, которые представляют из себя сравнительно слабое средство и при неодинаковости их натяжения на том же канате могут пострадать по очереди". Проще говоря, МТК не был уверен в держащей силе шпиля и недавно начавших применяться палубных стопоров Легофа, а надежную стоянку на якоре в штормовых условиях считал возможным обеспечить лишь с помощью намертво заделанного в палубу битенга.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: