Рафаил Мельников - Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)

- Название:Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АНО «ИСТФЛОТ»

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рафаил Мельников - Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917) краткое содержание

Линейный корабль «Слава» был последним, пятым кораблем из самой большой серии броненосных линейных кораблей типа «Бородино», когда-либо строившихся на отечественных верфях.

«Слава» отстал с достройкой и не погиб при Цусиме, как его старшие собратья. Первые боевые залпы «Славы " были…по мятежным батареям Свеаборга. "Слава" был построен по переработанному инженером Скворцовым французскому проекту броненосца "Цесаревич". Вместе, два старых броненосца защищали Рижский залив от кайзеровского флота в 1915 и в 1917 годах. "Слава" доблестно бился и с погодками-броненосцами и с новейшими дредноутами. В годы первой мировой войны "Слава" стал самым знаменитым кораблем Балтийского флота.

В Советском Военно-морском флоте название "Слава" носили легкий крейсер (бывший "Молотов") и ракетный крейсер, переименованный в последствии в "Москву".

Для широкого круга читателей, интересующихся военной историей.

Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

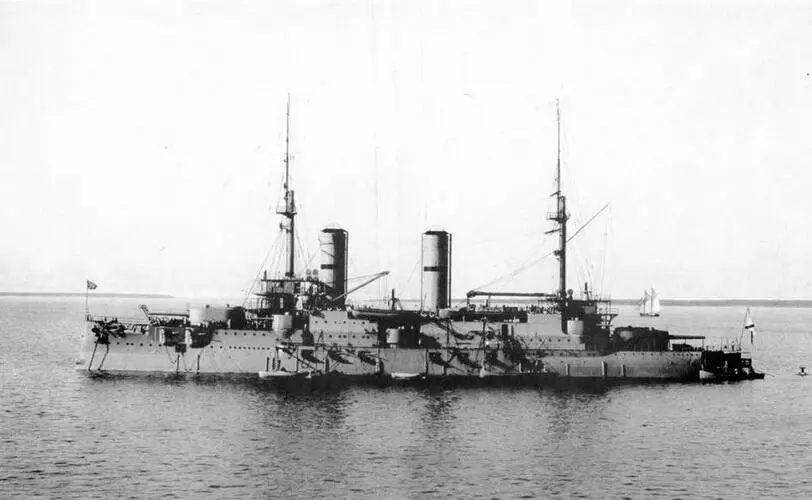

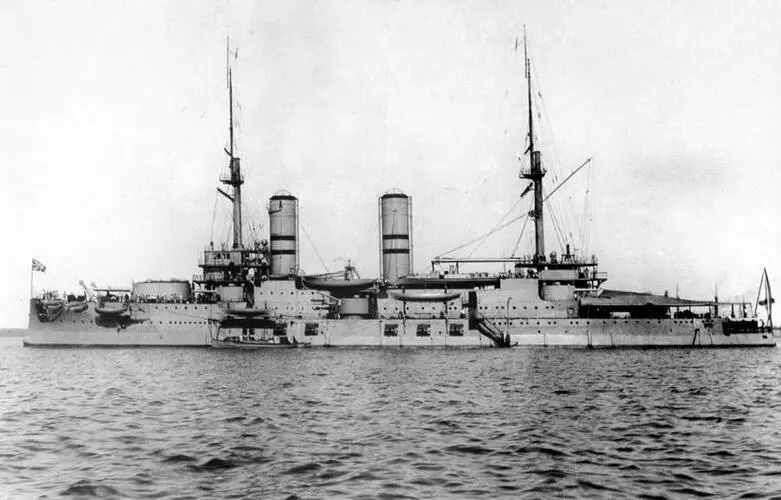

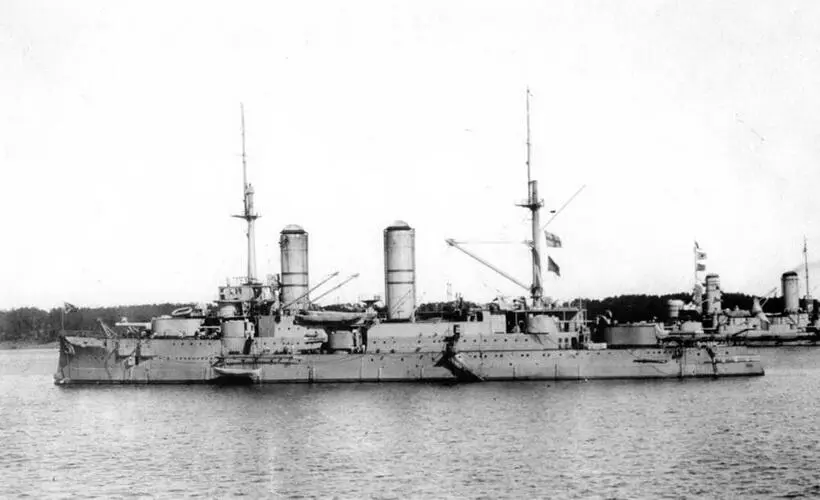

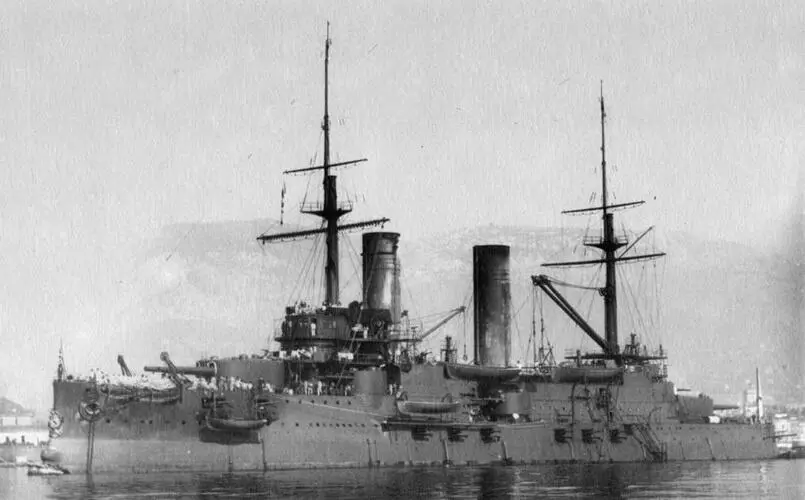

"Слава" в годы первой мировой войны

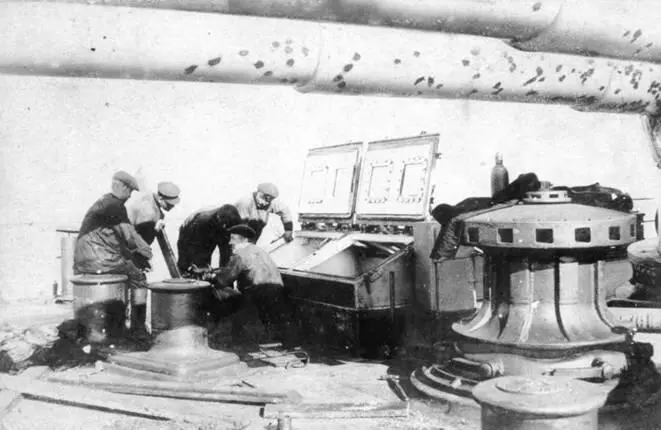

Повреждения полученные "Славой" в Рижском заливе летом 1915 г. (вверху)

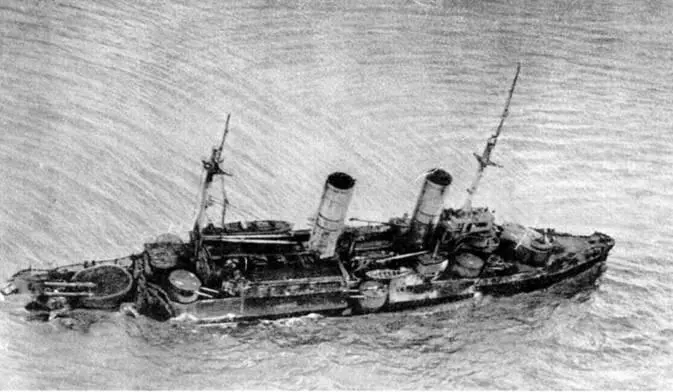

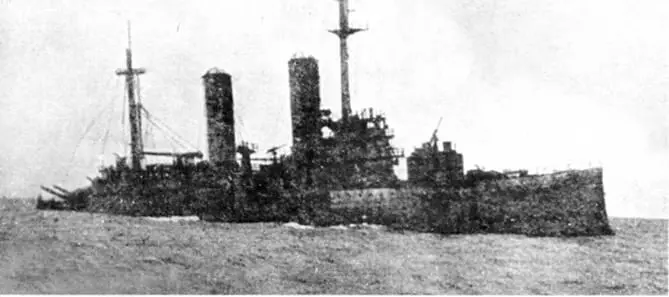

"Слава" после боя в Ирбенском проливе. 1917 г. (внизу)

"Слава" после боя в Ирбенскои проливе. 1917 г.

Так случилось в истории, что высокая миссия отстоять честь флота и не отдать немцам Ирбен легла на "Славу" и ее командира. И когда на "Славе" загремели сигналы боевой тревоги, а горны пронзительно запели всем привычный мотив "наступает братцы час, когда каждый из нас должен выполнить свой долг", когда затрепетали на стеньгах широко развернувшиеся полотнища боевых андреевских флагов, а люди сосредоточенно занимали свои места по боевому расписанию, мало кто на корабле мог отогнать от себя мысль, что этот бой может стать для него последним. Что ж, думал каждый, – пришло и для "Славы" время оправдать свое гордое и зовущее к подвигу имя.

К 4-й стр. обл. Этот снимок сделан в Эрмитаже в золотую пору 1960-х гг., когда жизнь и молодость казались вечными, а невзгоды и неудобства проходящими. Сокровища Эрмитажа и Русского музея наряду с русской классикой и поэзией всегда оставались для нас в ряду самых первых ценностей отечественной и мировой культуры. Вместе со мной Ангелина Васильевна преодолевала выпавший ей непростой и неудобный для быта удел жены корабельного инженера и историка. Вместе мы находили отдохновение в стихах лучших творцов отечественной поэзии. С ними приходило понимание тех моментов счастья, о которых говорилось в одном из стихотворений И.А. Бунина. Написанное в пору последних предреволюционных лет (1909 г.), оно чем-то поразило нас, и воспоминание о тех счастливых минутах прошло с нами через десятилетия.

О счастье мы всегда лишь вспоминали.

А счастье всюду. Может быть, оно –

Вот этот сад осенний за сараем

И чистый воздух, льющийся в окно.

В бездонном небе легким белым краем

Встает, сияет облако.

Давно слежу за ним …

Мы мало видим, знаем

А счастье только знающим дано.

Окно открыто. Пискнула и села

На подоконник птичка.И от книг

Усталый взгляд я отвожу на миг.

День вечереет, небо опустело.

Гул молотилок слышен на гумне …

Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне.

И.А. Бунин (1870-1953)

1

еще в 1882 г. он мог писать: "Я теперь более, чем когда-либо поставлен в возможность убедиться, до какой степени я исключителен. Мне даже странно допустить такую мысль (сблизиться с окружающими людьми – Авт.), так как я между собой и этими людьми вижу во всем такое коренное различие, как будто бы мы были жители различных планет, я совершенно не могу поддерживать с ними общения, допустить их в мой внутренний мир и признать, хотя бы молча, равенство между мной и ими" ("Морской сборник", 1916 г., №4, с. 50-51)

2

* Этого редкого достоинстве лишены и современные академики отечественного судостроения. Так получилось с тремя последними директорами Государственного научного центра им. академике А.Н. Крылова, которые сумели трижды, а ныне и вовсе дотла разорить дело истории института и отечественного судостроения, которое в 60-е годы прошлого века начинал ученый- патриот И.В. Гирс (1902-1976).

3

* Таково было состояние материальной части и выучка флота. М.К. Бахирев в своем отчете написал: "Ввиду важности случившегося я просил расследоввть это дело, и главный минер Балтийского флота капитан барон P.P. Мирбах (1882-1965, Берлин. С 28 декабря 1914 г. состоял флагманским минным офицером штаба командующего флотом Балтийского моря – P.M.) сказал мне, что после тщательной проверки происходящего оказалось, что взрывов не произошло только вследствие небрежного хранения мин и отсутствия ухода за ними".

Интервал:

Закладка: