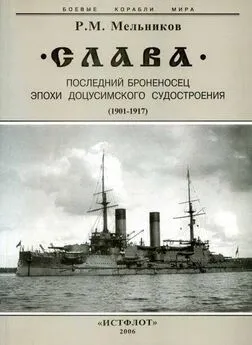

Рафаил Мельников - Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)

- Название:Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АНО «ИСТФЛОТ»

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рафаил Мельников - Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917) краткое содержание

Линейный корабль «Слава» был последним, пятым кораблем из самой большой серии броненосных линейных кораблей типа «Бородино», когда-либо строившихся на отечественных верфях.

«Слава» отстал с достройкой и не погиб при Цусиме, как его старшие собратья. Первые боевые залпы «Славы " были…по мятежным батареям Свеаборга. "Слава" был построен по переработанному инженером Скворцовым французскому проекту броненосца "Цесаревич". Вместе, два старых броненосца защищали Рижский залив от кайзеровского флота в 1915 и в 1917 годах. "Слава" доблестно бился и с погодками-броненосцами и с новейшими дредноутами. В годы первой мировой войны "Слава" стал самым знаменитым кораблем Балтийского флота.

В Советском Военно-морском флоте название "Слава" носили легкий крейсер (бывший "Молотов") и ракетный крейсер, переименованный в последствии в "Москву".

Для широкого круга читателей, интересующихся военной историей.

Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но замшелые портовые порядки, далеко ушедшие от заветов Петра Великого, продолжали создавать препятствия для флота. Пришлось вернуть на склады принятую было на корабли солонину. Годным для работ оказался лишь один Александровский док. К осени предстояло принять ожидавшиеся для отряда новые фугасные снаряды, снабженные тринитротолуолом, вместо прежнего пироксилина. Не к месту был и высочайший смотр, проведенный в угоду императору 10 мая.

Процедура была проведена по всей форме, а "Слава", получив изъявления императорской признательности за блестящий смотровой вид (стоит только представить, чего это могло стоить в разгар ремонтных работ) и боеготовность, должна была после этой никчемной процедуры войти в док для ремонта днища, скуловых килей и окраски подводной части.

Только 5 июля "Слава" и "Богатырь" вышли в море для уничтожения девиации. "Цесаревичу", шедшему на буксире на малый рейд, "повезло" боком сесть на отмель, которая при углублении рейда осталась незамеченной. Таким было "глубокое" реформирование ведомства после войны. По счастью, дело обошлось 20 минутами страхов и возни на фарватере, после чего, придя в себя, "Цесаревич" отправился в море для проверки данных технологических формуляров и уничтожения девиации. Собравшись в Биорке-Зунде, корабли 17 июля вышли на совместное маневрирование.

Все лето 1907 г. отряд вместо похода на Мурман провел в учебно-демонстрационных плаваниях в Финском заливе. Бюрократия, по-видимому, все еще не решалась для единственной своей реальной силы избрать подходящий маршрут. Конфуз с бездумно подписанным при участии А.А. Бирилева в 1906 г. договором с Вильгельмом II в Биорке заставлял императора быть осмотрительнее. Отряд же тем временем, не ведая о предстоящих здесь через 10 лет событиях, в очередном плавании до Усть-Нарвы занимался простейшими эволюциями, побывал в Рижском заливе, с 8 по 14 августа занимался рейдовыми учениями в оказавшейся весьма удобной для этого бухте Тагалахт на севере острова Эзель. Шли северные ветры, разводили здесь крупную волну, отчего шлюпки с гардемаринами приходилось целые сутки держать на берегу. Весьма неустроенной, не соответствующей значению бухты на краю империи, была и телефонная связь. Ближайший телефон располагался в поселке Кильконд, отчего от него в Аренсбург удавалось позвонить два раза в неделю. Радиосвязь с Либавой из-за возвышенного берега удавалась только через Гельсингфорс. Негостеприимно принимали отряд и в Либаве, куда за углем пришли 14 августа. Здесь чрезвычайно медленным подвозом сорвали акцию отдела заготовлений ГУКиС по недопоставке на кораблях донецкого угля, отчего на "Славе" и "Богатыре" успели получить только по 100 т.

23 августа совершили плавание к входу в Пиллау, предполагая остров Готланд обойти с запада. Но от этого намерения заставили отказаться разогревшиеся на "Цесаревиче" мотылевые подшипники. В походе отличился "Богатырь" (командир капитан 1 ранга В. К. Гире 2-й, уверенно справившийся с задачей на заданной ему скорости обнаружить отряд.

За время плавания продолжали изучать присланную для отзыва и проверки на отряде "Организацию артиллерии в бою", которая, как видно из названия, должна была стать русским вариантом существовавшего до войны подобного документа в японском флоте. Оказалось, что документ, подготовленный в комиссии З.П. Рожественского, нуждался в основательной доработке.

В плавании с ‘Цесаревичем"

25 августа, придя в бухту Тагалахт, подвели итоги первого периода походного обучения гардемарин. В советах офицеров кораблей, проверив их подготовку, констатировали "слабый уровень практической подготовки по специальным отраслям службы, а равно и служебной тренированности молодых людей до выхода из Морского корпуса". Это значило, что в корпусе еще не успели должным образом обновить и расширить программы обучения. Пока что, в противоположность опыту прошлого года, с кораблей решили никого не списывать. Только четверо, убоявшихся строгости плавания, просили произвести в подпоручики по адмиралтейству и тем избавить от сомнительной перспективы провала на экзаменах для получения лейтенантского чина после плавания.

Очень долго, чуть ли не до момента выхода, утрясали в верхах маршрут плавания отряда и связанные с ним расходы. Из-за этого нельзя было дать ответ отделу заготовлений ГУКиС, предполагавшему для уменьшения расходов на оплату дорогого кардифского угля, приход отряда в Бизерту, для того чтобы прислать из Черного моря пароход с донецким углем. Маршрут получался с заходами в 19 портов с 10 погрузками (включая Либаву и Кронштадт).

Неготовность и нежелание бюрократии к действенным реформам проявились в откровенном пренебрежении к созданию береговых радиостанций и к станциям гардемаринского отряда. Документы (выявленные в работе о минных крейсерах класса "доброволец") свидетельствуют о том, что в меру своих амбиций весомые препоны начальнику 1-го отряда минных судов Н.О. Эссену в те же годы умело создавали командиры порта императора Александра III – сначала контр-адмирал А. А. Ирецкой, затем состоявший в этой должности с 28 декабря 1906 г. по 1 октября 1908 г. контр-адмирал И.К. Григорович.

В рапорте новому морскому министру из Нарвской губы о деятельности отряда с 10 мая А. А. Эбергард признавался в том, что ему приходится завидовать привилегированному положению царских яхт. Им, оказывается, в обеспечении радиосвязи постоянно предоставлялось предпочтение перед единственным на Балтике соединением больших боевых кораблей. Всем сообщениям отряда по радио постоянно создавали помехи во множестве переполнявшие эфир частные депеши "к лицам свиты их величеств", шедшие из ГМШ, форта Меншиков, Гельсингфорса и Ревеля. Правила радиотелеграфирования, установленные приказом Главного командира флота и портов и начальника морской обороны Балтийского моря, все названные береговые радиостанции полностью игнорировали. Хотя они располагали обычным телеграфом. Всем, видимо, хотелось воспользоваться только что утвердившейся, не примененной должным образом в войне, новомодной радиосвязью. В результате этой вакханалии в эфире береговые станции, всецело занятые частными депешами, отказывались отвечать на вызовы станций отряда, не принимали его радиограмм (даже не зная о степени их важности) и просили "не мешать их переговорам".

Особенно трогательно было слышать, с какой завидной правильностью совершались отправления службы флаг-капитана его императорского величества. В перерывах между застольями ему регулярно доставляли пустейшие по содержанию телеграммы дажес яхт, стоявших в Котке. Все они, включая ежедневные рапорты о числе больных и воде в трюме, без малейших ограничений транслировались на центральную станцию адмиралу К.Д. Нилову (1856-1919). Командующему же отрядом, даже стоя в Биорке, в своей радиосвязи приходилось полагаться лишь на добрую волю береговых телеграфистов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: