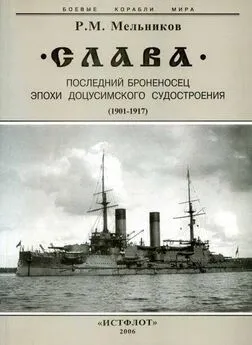

Рафаил Мельников - Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)

- Название:Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АНО «ИСТФЛОТ»

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рафаил Мельников - Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917) краткое содержание

Линейный корабль «Слава» был последним, пятым кораблем из самой большой серии броненосных линейных кораблей типа «Бородино», когда-либо строившихся на отечественных верфях.

«Слава» отстал с достройкой и не погиб при Цусиме, как его старшие собратья. Первые боевые залпы «Славы " были…по мятежным батареям Свеаборга. "Слава" был построен по переработанному инженером Скворцовым французскому проекту броненосца "Цесаревич". Вместе, два старых броненосца защищали Рижский залив от кайзеровского флота в 1915 и в 1917 годах. "Слава" доблестно бился и с погодками-броненосцами и с новейшими дредноутами. В годы первой мировой войны "Слава" стал самым знаменитым кораблем Балтийского флота.

В Советском Военно-морском флоте название "Слава" носили легкий крейсер (бывший "Молотов") и ракетный крейсер, переименованный в последствии в "Москву".

Для широкого круга читателей, интересующихся военной историей.

Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

28 февраля 1917 г. обреченный режим был сметен свершившейся революцией.

58. Последний парад

"Слава" ремонтировалась в Гельсингфорсе. Лицкор стоял на рейде, вмерзнув в лед, как и другие корабли. На борту трудились рабочие питерских заводов, с Кронштадтского пароходного меняли залатанные листы обшивки на месте пробоин, полученных в 1915 году в Рижском заливе в бою с германскими дредноутами. Ремонтировали также котлы и машины, артиллерию. День за днем капитан 2 ранга Л.М. Галлер обходил корабль, не чураясь самых дальних закоулков, надев матросскую робу, спускался в трюмы, смотрел, как рабочие вместе с трюмными меняют трубы водоотливной системы и арматуру в пустых гулких погребах, на время ремонта освобожденные от снарядов и зарядов, проверял системы затопления и орошения…" Так с некоторыми отклонениями от фактов (пробоины были и от повреждений, вызванных в 1916 г. авиабомбами, работали на корабле и рабочие гельсингфорских заводов) описывалась жизнь "Славы" в канун февральской революции (С.А. Зонин, "Адмирал Л.М. Галлер", М., 1991, с. 99).

Но это была лишь одна сторона жизни. Никто не ожидал, какая катастрофа постигнет флот и всю Россию. Нельзя было и представить, что все мог решить мятеж Петроградского гарнизона – этой вышедшей из повиновения и начавшей отчаянно митинговать солдатской массы. Многие годы участники событий не могли найти ответ на вопрос: кто вывел солдат из казарм, куда в дни революции делись офицеры.

Порожденная уродливым самодержавным режимом, революция выдвинула и столь же уродливых политических вождей. На гребне охватившей страну анархии явился удобным для всех вождь-соглашатель. К власти пришел выскочка, политический проходимец Александр Федорович Керенский. Ничтожнейшая из фигур отечественной истории, духовно во многом родственная свергнутому "помазаннику", болтун, фигляр и демагог, он за восемь месяцев российской свободы сумел до омерзения надоесть всей стране.

Капитан 1 ранга С.Н. Тимирев, наблюдая этого безумно популярного вначале "народного вождя", очень метко отозвался о нем как об "окончательно заблудившемся в революционных дебрях демагоге самого низкого пошиба, пожинающего дешевые лавры митингового успеха у толпы". О том же говорят и его трескучие официальные приказы. Из множества антигосударственных деяний этого незадачливого дельца особенно гибельным было фактическое одобрение "приказа № 1 " Петроградского совета от 1 марта 1917 г., которым полностью разрушалась воинская дисциплина, и лично им подписанная 11 мая 1917 г. "Декларация прав солдата", фактически предоставлявшая право вести на фронте пораженческую пропаганду.

Новыми шагами к предательству России стало организованное в угоду друзьям во Франции наступление на фронте (приказ от 16 июня 1917 г.), которое многократно усугубило развал в армии и флоте, привело к массовым убийствам офицеров на фронте и уже безнадежно дезорганизовало войска. Спасти армию не могло и запоздало начатое формирование "ударных батальонов". Предательской "сдачей" (приказ от 2 сентября 1917 г.) генерала Л.Г. Корнилова он отнял у России последний шанс к прекращению в стране анархии.

Свой вклад в разложение флота, во многом определивший его дальнейшую судьбу, внес и первый "выбранный" революционный командующий флотом вице- адмирал А.С. Максимов (1866-1951). Этот "керенский флота" фактически предал и флот, и его офицерство. Офицеры при нем были всецело отданы под власть матросских судовых комитетов и собраний команд, как справедливо было сказано в то время об армии, "офицеров изгоняли, как прислугу". Ни прежний злодейски убитый командующий флотом А.И. Непенин, ни так же убитый начальник 2-й бригады линкоров А.К. Небольсин не смогли даже поверхностно предвидеть тот умело подготовленный мятеж всего флота, который и до наших дней остается одной из загадок истории. Воистину немыслимой концентрации бесовское соединение сил зла безостановочно и со все большей яростью подтачивало тогда боеспособность флота.

Помог военный и морской министр А.И. Гучков (1862-1936, Париж). Крайний демагог в Государственной думе, а теперь выдвиженец демократии, он, без долгих разбирательств на одном лишь подозрении в монархизме, уволил из армии до 200 офицеров. Тогда же по "недоверию" команд столь же произвольно было уволено до четверти офицерского состава флота. Тем самым были безнадежно подорваны стабильность и авторитет командования. В командиры по воле команд выбирали в большинстве тех, от которых ожидали потворства их "свободам", а не требовательности и строгости в организации службы и управления. Офицеры, подавленные убийствами сослуживцев и постоянными унижениями, не верили своим командам, а матросы боялись офицеров. Центробалт, созданный как орган общефлотского демократического самоуправления, быстро оказался в руках большевиков.

Сделав себя вместо А.И. Гучкова военным и морским министром, А.Ф. Керенский вдруг осознал, что "любимец матросов" (П.Е. Дыбенко. "Из недр царского флота к Великому Октябрю", М.. 1958, с. 51) адмирал А.С. Максимов являет собой не болсс чем декоративную фигуру. Вместо него 2 июня командующим назначили контр-адмирала Д.Н. Всрдерсвского (1873-1947, Париж), но и его уже 7 июля сместили за отказ послать подводные лодки против кораблей, собиравшихся штурмовать Петроград. Его же 30 августа, освободив из-под ареста, назначили морским министром. Командующим флота с 7 июля стал (с производством в контр-адмиралы) прежний начальник минной дивизии А. В. Развозов (1879-1920). При нем командование флотом стало все более равняться на Центробалт и не нашло в себе сил протестовать против оперативного контроля и директив, которые, подменив собой командующего, П.Е. Дыбенко (1889-1938) отдавал флоту. И в штабе, успевшем "сдать" и офицеров "Петропавловска", и генерала Корнилова, и весь флот, в полной беспечности в дни октябрьского переворота ждали, когда войдет к ним, как приговор судьбы, в своей толстовке Дыбенко и устроит разнос и самосуд.

К сказанному можно добавить, что "Слава", оказавшись в Гельсингфоргской гавани по соседству с главными мятежными кораблями "Андреем Первозванным" и "Императором Павлом I" и добровольно подчинившись, 3 марта 1917 г. подняла сигнал мятежа – боевой красный флаг. По счастью, на ней не произошло тех людоедских сцен охоты на офицеров, какими навечно запятнали себя команды "Андрея" и "Павла". На "Славе" ни один офицер не был убит или ранен. В этом была заслуга старшего офицера корабля капитана 2 ранга Л.М. Галлера.

Недавний флагманский артиллерист штаба 2-й бригады линкоров, он после недолгого командования эсминцем "Автроил" был переведен на "Славу". Его опыт в связи с уходом В.В. Ковалевского сочли необходимым для организации ускорения работ на "Славе". Вместе с остальными офицерами он, подобно командиру "Андрея Первозванного" Г.О. Гадду (1873-1952, Копенгаген), сумел найти силы противостоять вдруг пробудившимся в команде инстинктам убийства и разрушения, воззвать к благоразумию матросов и не допустить на "Славу" агитаторов с кораблей-мятежников. Безусловно, помогла и обстановка пронизывавшего весь корабль ремонта – от машин и котлов, погребов боеприпасов башенных установок, трюмов и дополнительно устанавливавшихся 47-мм пушек. Наблюдая за этими работами, следя за качеством сборки, офицеры невольно должны были трудиться бок о бок с матросами, чем устранялась та привычная рознь между кубриками и офицерской кают-компанией. Убийства были предотвращены, но росла умело разжигаемая классовая ненависть и эрели особенно подогреваемые подозрения офицеров в контрреволюционных намерениях. Офицеры с этой пропагандой бороться совершенно не умели, не было среди этих трибунов и ярких ораторов, кто горячим словом и силой убеждения умел бы этому противостоять.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: