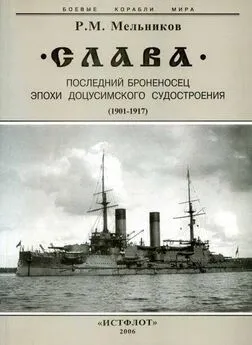

Рафаил Мельников - Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)

- Название:Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АНО «ИСТФЛОТ»

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рафаил Мельников - Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917) краткое содержание

Линейный корабль «Слава» был последним, пятым кораблем из самой большой серии броненосных линейных кораблей типа «Бородино», когда-либо строившихся на отечественных верфях.

«Слава» отстал с достройкой и не погиб при Цусиме, как его старшие собратья. Первые боевые залпы «Славы " были…по мятежным батареям Свеаборга. "Слава" был построен по переработанному инженером Скворцовым французскому проекту броненосца "Цесаревич". Вместе, два старых броненосца защищали Рижский залив от кайзеровского флота в 1915 и в 1917 годах. "Слава" доблестно бился и с погодками-броненосцами и с новейшими дредноутами. В годы первой мировой войны "Слава" стал самым знаменитым кораблем Балтийского флота.

В Советском Военно-морском флоте название "Слава" носили легкий крейсер (бывший "Молотов") и ракетный крейсер, переименованный в последствии в "Москву".

Для широкого круга читателей, интересующихся военной историей.

Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Диаметр циркуляции при этом, едва не кончившейся катастрофой на опасно крутом повороте, составлял не более 50 сажень. По счастью, был полный штиль, и корабль не захлестнуло потоком воды. От опрокидывания ее массами, грозившими вот-вот хлынуть на палубы, корабль был спасен решимостью командира. Мгновенно оценив обстановку, он без промедления применил отработанный годами морской практики прием выравнивания крена, отдав команду отвести руль и переложить его в другую сторону. Еще 30-40 секунд, в сковавшем всех гробовом молчании, корабль балансировал на грани жизни и смерти, пока рулевая машина, преодолевая бешеное действие образованного циркуляцией кренящего момента, не переложила руль на 25° и не заставила броненосец начать выпрямляться. Мало кто сознавал, насколько корабль был близок к знаменитой катастрофе, которая в 1782 г. настигла в Портсмуте английский линейный корабль "Роял Джордж".

Как писал далее Н.М. Бухвостов, нос броненосца и после перекладки руля в продолжение 40-50 сек не переставал катиться влево. "Последующие разы, опасаясь такого сильного крена, поворачивали так: клали 1-2° руля, затем, когда нос броненосца слегка трогался в сторону, сейчас же отводили руль до 15° в другую сторону, после этого нос еще 20-30 сек. продолжал катиться в ту сторону, куда первоначально было положение руля. При таком способе крен доходил всего 1-2°. Другого рода хитрости, как с необъезженным норовистым конем, были придуманы для удержания корабля на заданном курсе: "Если при слегка положенном руле (до 1°) нос бросается в сторону, то остановить его было можно, лишь положив руль 15-20° в другую сторону, но не ранее, как через 20-30 сек. Затем, если немного прозевать момент остановки и броненосец начнет катиться обратно, опять его удастся остановить лишь положив также руль обратно. И несмотря на это, он всегда перекатится на 10-15° против курса". В итоге этих опытов Н.М. Бухвостов приходил к трем удручающим выводам. Ясно было, что корабль "не обладает достаточной остойчивостью", хотя можно ожидать, что в полном грузу она может увеличиться.

Лишенный среднего киля и дейдвуда, корабль не может сопротивляться кренящему действию руля (его площадь явно чрезмерна) и обнаруживает на поворотах такую валкость, которая не позволяет класть руль на борт и вообще исключает его большую перекладку. Очевидна и чрезвычайная рыскливость броненосца, осложняющая управление на прямом курсе, особенно при входах и выходах, в узкостях и т.д. Это дипломатическое "и т.д." должно было, конечно, иметь в виду боевое маневрирование. Документ и без того получался удручающе мрачным.

Нечего сказать, хорошую загадку в канун войны задали флоту великий князь и все ученые мужи МТК. Впервые, наверное, после блюдцеобразных "поповок" судостроение оказывалось в столь скандальной ситуации. И здесь великий князь Алексей Александрович обнаружил себя достойным последователем своего предшественника в генерал-адмиральской должности энтузиаста "поповок" великого князя Константина Николаевича. И неясно, "заслуга" которого из их Высочеств была для страны более гибельна и разорительна. Тогда флот готовился проиграть войну с Турцией, теперь вырисовывалась гораздо более жесткая перспектива – грядущее крушение монархии и государства. Предвидеть все это люди были, конечно, бессильны, но впечатлять должна была уже и перспектива "лечения" от неуправляемости всей серии из пяти броненосцев типа "Бородино" и шестого – французского образца "Цесаревича".

Вместо всесторонних испытаний, развертывания боевой подготовки, заботиться приходилось об элементарной безопасности – как бы невзначай не перевернуться на новом корабле. При такой неуправляемости нечего было и говорить о согласовании маневрирования корабля со стрельбой по противнику. Неотвратим был леденящий душу вывод: готовящиеся постройкой броненосцы новейшей серии, включая и завершающую "Славу", оказывались одинаково небоеспособными. И теперь в самый острый завершающий период, уже явно предвоенной достройки, приходилось затрачивать на непроизводительные работы по устранению последствий французского следа и творческой инициативы членов МТК. Немало, наверное, крепких слов было сказано на заводе, когда выяснилось, что невероятно трудоемкую работу по отливке ахтерштевня с дейдвудным окном и отделке прикильного выреза (он ко всему прочему осложнял и постановку корабля в док) предстоит теперь повторить в еще более сложном обратном порядке по их заделке. Ощутимой была эта новая нежданная задержка готовности всех кораблей серии "Бородино".

Разобрав и объяснив обстоятельства произошедшего (крен, правда, назывался 12°), с присущей ему широтой мышления, указав на сходство физической картины явления с обстоятельствами маневренной гибели дирижаблей, А.Н. Крылов в заключении писал: "Все эти недостатки исчезли после того, как вырез в кормовом дейдвуде заделали деревянными чаками". Но, как это сплошь и рядом происходит в истории, не все в этой проблеме было просто и определенно. Столкнувшись с ней, МТК оказался в большом затруднении. Было совершенно неясно, какую роль в столь неожиданно и грубо обнаружившейся рыскливости играют имеющиеся на корпусе корабля скуловые кили, "прикильный вырез" (серповидная выемка кормового дейдвуда со стороны киля) и, наконец, предусмотренные также по инициативе МТК "окна" в дейдвуде. В МТК очень не хотели признать, что рыскливость "Императора Александра III" и, естественно, всех броненосцев серии, включая и "Славу", составляла наследственную болезнь, принесенную в Россию французским образцом. Еще не было известно, что "Цесаревич", который не имел ни "окна", ни прикильного выреза, свою рыскливость (хотя ранее об этом упоминаний почти не встречалось) в полной мере проявил в бою 28 июля 1904 г. Предостережение С.К. Ратника о "вертлявости броненосцев по французскому образцу", сделанное на первых обсуждениях проекта, не было проверено модельными экспериментами в опытовом бассейне, и теперь с гораздо большими издержками, а главное-непоправимой потерей времени, приходилось ту же проблему решать на построенных броненосцах.

Принявший живое участие в обсуждении С.О. Макаров, опережая работы А.Н. Крылова последующих лет, высказал предположение о влиянии на управляемость кораблей условий мелководья, в которых проходил испытания "Император Александр III". С.К. Ратник и его главный корабельный инженер В.Х. Оффенберг настаивали на том, что главной причиной неуправляемости корабля является фактическая бездейдвудность, вызванная наличием "прикильного среза" и окна в дейдвуде. Именно их (очевидно, ввиду меньшей трудоемкости работ) они и предлагали заделать. Срезание же на 60 фут скуловых килей, как вместе с заделками вырезов в дейдвуде предлагала комиссия, испытывавшая корабль 30 сентября, не даст нужного эффекта, а кили только испортит. Но с этим мнением руководителей завода, представленным МТК 10 октября 1903 г., кораблестроительный отдел не согласился. Кили за 12 дней укоротили и силами представительной комиссии с участием заведующего опытовым судостроительным бассейном (ОСБ) А.Н. Крылова (он с первоочередностью этого решения тоже, по-видимому, был согласен).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: