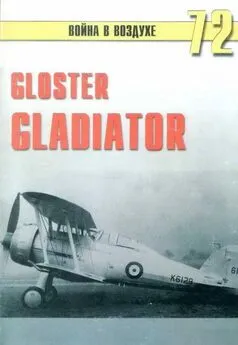

С. Иванов - Gloster Meteor

- Название:Gloster Meteor

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АРС

- Год:2004

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

С. Иванов - Gloster Meteor краткое содержание

Идея оснастить самолет реактивной силовой установкой начала витать в воздухе после Первой Мировой войны. В течение 1920-х годов предпринимались попытки разработать новые типы двигателей для авиации – ракетные или газотурбинные, но последние всё ещё требовали использования обычных пропеллеров.

В начале 1930-х годов молодой английский инженер Френк Уиттл, служивший тогда в Королевских ВВС Великобритании (RAF), в частном порядке приступил к работам над новым двигателем. Отношение к идеям Уиттла у военных было неоднозначным. Большую поддержку оказала RAF, а Министерство авиации отвергло предложения изобретателя, позволив ему взять патент на своё имя. Суть патента состояла в том, что газовая турбина вращала вместо обычного винта ряд импеллеров в закрытом канале. В марте 1936 года Уиттл основал фирму «Пауэр джетс» (Power Jets Ltd.), чтобы воплотить свой проект в металле. Параллельно с разработкой двигателя он пытался найти подходящий самолёт для его установки.

В 1939 году Уиттл познакомился с Джорджем Картером, главным конструктором фирмы Глостер Эйркрафт, и их последующие встречи показали, что появление реактивных боевых самолётов не за горами. К этому времени Министерство авиации резко изменило свои взгляды и проявило крайнюю заинтересованность в работах Уиттла.. В результате Глостер получила заказ на разработку новой машины, которая являлась летающим стендом для отработки реактивного двигателя и, кроме того, при незначительных доработках могла превратиться в полноценный боевой самолёт для RAF.

Gloster Meteor - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Сирия также получила пару FR.9, которые были поставлены летом 1956 года. Они использовались для разведки до тех пор, пока их не сменили самолёты советского производства.

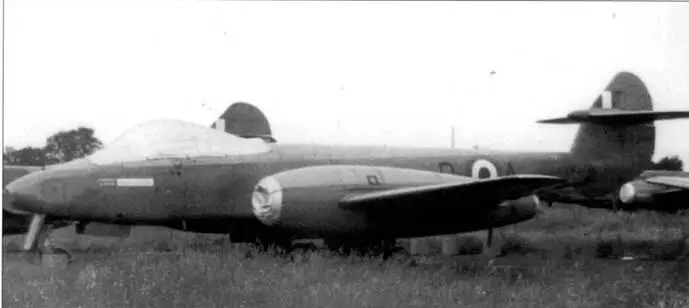

Это «Метеор» PR. 10 (VW 379) еще сохранил опознавательные знаки своего последнего подразделения – 541-и эскадрильи. После снятия с вооружения самолет долгое время провел на открытой стоянке базы хранения. Верхние поверхности окрашены в Light Gray, а нижние – в PRU Blue.

Meteor F 4

Meteor PR 10

«Метеор» PR. 10

В то время, как «Метеор» FR.9 предназначался для ведения тактической разведки с малых высот, следующая разведывательная модификация истребителя Глостер, получившая обозначение «Метеор» PR. 10, задумывалась как невооруженный высотный разведчик. Этот самолёт во многом отличался от FR.9. он сохранил хвостовое оперение от F.4 и имел крыло с удлиненными законцовками. Вооружение было снято, а помимо камеры в носовой части фюзеляжа, ещё две дополнительных разместили на нижней поверхности.

Прототип PR. 10 с серийным номером VS 968 поднялся в воздух 29 марта 1950 года и, по сути, был одновременно и первым серийным самолётом. Машины этой модификации начали поступать в строевые части в декабре того же года. Первыми получили PR. 10 541-я и 2-я эскадрильи. Последняя некоторое время эксплуатировала смешанный парк из FR.9 и PR. 10, выполняя различные разведывательные задания в Центральной Европе. В июне 1951 года это подразделение передало свои PR. 10 541-й эскадрилье, оставив себе только FR.9. 531-я эскадрилья получила свои первые «метеоры» PR. 10 ещё в то время, когда она базировалась в Бенсоне, Великобритания, но вскоре она отправилась в Германию. Там она несколько раз меняла базы – Бюкенбург, Jlaapбух и Вюнедорф – пока не была расформирована в 1957 году.

13-я эскадрилья действовала в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке в интересах британских сил в этом регионе. Свои первые PR. 10 она получила в 1952 году, когда находилась на авиабазе Раяд в Египте. В скором времени её перебросили в Акротири на Кипре, ставшей её базой на долгие годы. В 1956 году эскадрилья сменила свои «Метеоры» на «Канберры».

Последним из подразделений RAF, получившим «Метеоры» PR. 10, стала 81-я эскадрилья, действовавшая на Дальнем Востоке – первый самолёт был поставлен в декабре 1953 года. Разведчики были очень нужны англичанам в этом регионе, так как сразу несколько наций угрожали их интересам. PR. 10 заменили в дальнейшем на разведывательные модификации «Канберры». Этот процесс начался в 1958 году. Но последние PR. 10 были сняты с вооружения в июле 1961 года.

«Метеор» неплохо зарекомендовал себя в роли разведчика, успешно справляясь с поставленными перед ним задачами. С появлением более скоростных и высотных самолётов PR. 10 были довольно быстро сняты с вооружения, особенно в тех регионах, где наиболее вероятным становилось применение зенитных ракет.

В силу своего специфического назначения «Метеор» PR. 10 имел небольшой экспортный потенциал и никогда не продавался за рубежом.

«Метеор» NF.11

С конца Второй Мировой войны и до начала 1950-х годов основным ночным истребителем RAF был Дехэвилленд «Москито», который, несмотря на все свои достоинства, быстро устарел и нуждался в срочной замене.

«Метеор» казался идеальным выбором для создания на его базе ночного истребителя – он был быстрее большинства бомбардировщиков своего времени и, что более важно, являлся надежной платформой для оружия, столь необходимой при действиях ночью (особенно учитывая относительную новизну бортовых радаров).

Министерство авиации рассмотрело множество проектов, но ни один из них не вызвал интереса (и соответствующего заказа). Глостер занималась разработкой всепогодного истребителя, будущего «Джэвелина», но был необходим переходной самолёт, способный заменить «Москито». В результате фирма представила проект двухместного «Метеора» с радаром в носовой части. Поскольку сама Глостер была загружена работами по «Джэвелину», к постройке ночных истребителей на базе «Метеора» решили подключить фирму Амстронг Уитворт. Последняя была не понаслышке знакома с «Метеором» – она выпускала эти самолёты со второй половины Второй Мировой войны.

Прототипом ночного истребителя, получившего обозначение «Метеор» NF. 11, послужил доработанный Т.7, впервые поднявшийся в воздух 31 мая 1950 года. Самолёт сильно отличался от предыдущих модификаций «Метеора». Центральная и хвостовая части фюзеляжа были взяты от F.8, кабину позаимствовали у Т.7, а крыло большого размаха со скруглёнными законцовками – у PR. 10. Носовую часть удлинили, разместив в ней радар Мк.10 Air Intercept (AI). Пушки перенесли из носовой части в консоли крыла, с внешней стороны от мотогондолы и повысили вместительность топливной системы для увеличения продолжительности полёта.

Поставки серийных «Метеоров» NF. 11 в подразделения RAF начались в середине 1951 года – первой их получила 29-я эскадрилья, за которой вскоре последовали 141-я и 85-я эскадрильи. Выпуск этой модификации продолжался до 1956 года и последней их получила 125-я эскадрилья. В 1959 году 68-я и 256-я эскадрильи, вооруженные NF. 11, получили новые номера: 5 и 11 соответственно.

Прототип ночного истребителя «Метеор» NF.ll (WA 546) был собран из частей, «позаимствованных» у машин ранних модификаций: фюзеляж взяли от F.8, крыло – от PR. 10, а фонарь – от Т.7. Носовую часть удлинили, чтобы разместить радар Mk.10 Air Intercept. Во время испытаний в Фарнборо самолет нес обозначения прототипа – желтый круг с литерой «Р».

Этот «Метеор» NF.11 (WM151), сфотографированный на авиабазе Стрэдишелл в начале 1950-х годов, примечателен тем, что обтекатель радара покрыт камуфляжем. Обычно обтекатели радаров на XF. 11 красились в черный цвет.

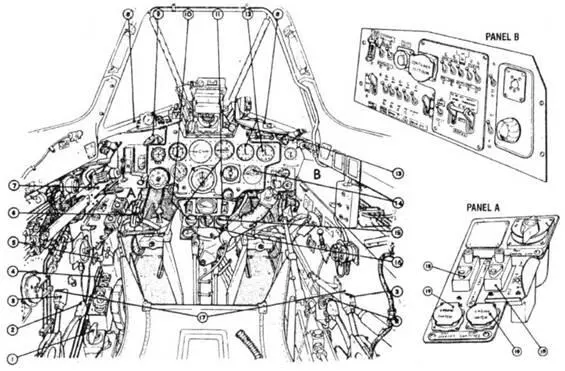

Кабина F Мк 4

PANEL А TR.1430 CONTROLLER (PRE-986 )

PANEL В

Кабина F Мк 8

1. Fuel balance cock control 2. Low pressure fuel cock control 3. High pressure fuel cock control 4. Tank pump test push buttons 5. Tank pump test socket 6. Bomb and wing tank jettison lever 7. Throttle controls 8. Engine fire warning lamps 9. Ventral tank jettison control 10. Fuel contents gauges 11. Oil pressure gauges 12. Tachometers 13. Engine fire extinguisher push buttons 14. Dual exhaust temperature gauges 15. Fuel contents gauges (main tank, rear compartment) 16. Fuel contents gauges (front tank) 17. Relighting switches 18. Tank pump circuit breakers 19. Start push buttons

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Иван Иванов - Чумная [СИ]](/books/1063715/ivan-ivanov-chumnaya-si.webp)