Владимир Михайлов - Стратегический «Молодец». История железнодорожных ракетных комплексов

- Название:Стратегический «Молодец». История железнодорожных ракетных комплексов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центр стратегической конъюнктуры

- Год:2015

- Город:Пушкино

- ISBN:978-5-9906069-1-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Михайлов - Стратегический «Молодец». История железнодорожных ракетных комплексов краткое содержание

Настоящая книга посвящена истории зарождения идеи боевых железнодорожных ракетных комплексов, эпопее их создания в СССР, их службы и ликвидации. Эти комплексы были одним из выдающихся достижений ракетно-космической техники нашей страны.

Автор книги Михайлов Владимир Сергеевич — действительный член Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, лауреат Премии Правительства России. С начала 1978 года он, будучи ведущим специалистом, затем начальником научно-технического отдела в головном 1 Главном управлении Министерства общего машиностроения СССР, занимавшемся созданием ракетно-космической техники, непосредственно отвечал за работы по созданию семейства стратегических баллистических ракет РТ-23, в том числе боевых железнодорожных комплексов с ракетами РТ-23 УТТХ («Молодец»).

Стратегический «Молодец». История железнодорожных ракетных комплексов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

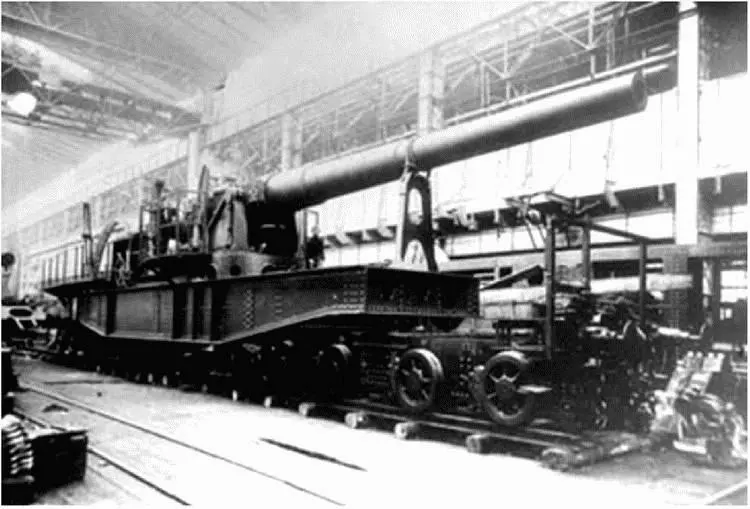

Во время Первой мировой войны железнодорожные артиллерийские установки в полной мере доказали свои высокие боевые возможности. Это было время расцвета железнодорожных артиллерийских установок. Основным назначением их было разрушение инженерных сооружений, применявшихся в позиционной войне. Установки строили во Франции, Италии, Германии, Англии, США. В них, как правило, применялись корабельные орудия. Масса многих установок достигала 300 т. При помощи сложной многоосевой схемы транспортеров осевая нагрузка снижалась до уровня 16-18 т/ось.

После Первой мировой войны вся имевшаяся у Германии железнодорожная артиллерия была пущена на слом победившими союзниками. Однако после 1933 года в Германии стартовала большая программа вооружения, которая в числе прочего предусматривала развитие железнодорожной артиллерии. В предшествующие полтора десятилетия немецкими военными инженерами были проведены большие теоретические исследования в этой области. Интенсивно велись и практические работы. К моменту нападения на Советский Союз Германия уже обладала мощной железнодорожной артиллерией. В составе 13 батарей у нее было более 70 транспортеров, в том числе — 41 артустановка калибра 280 мм и 9 единиц калибра 240 мм. Изготовление железнодорожных транспортеров немцы весьма активно продолжали и в годы Второй мировой войны. При этом германские специалисты при создании многих железнодорожных транспортеров использовали старые морские орудия — с крейсеров и линкоров. Также были частично использованы и французские орудия, доставшиеся немцам в качестве трофеев. Они нашли себе применение, в том числе и на восточном фронте.

В России первые артиллерийские установки на железнодорожных платформах появились в конце XIX века, когда были для пробы закуплены шесть французских транспортеров завода Шнейдера.

С началом Первой мировой войны в России пришлось осваивать эту новую технику. В 1915 году Артиллерийский комитет рассмотрел проект об установке на железнодорожной платформе 16-дюймовой гаубицы для стрельбы с дугообразных участков железнодорожного пути.

В конце 1916 года морское министерство дало задание Петроградскому металлическому заводу: начать разработку проекта железнодорожного транспортёра, причём так, чтобы на нем использовались орудийные станки, по типу принятых на броненосце «Ростислав», вооруженном 254-мм орудиями. Собственно орудия должны были взяты из изготовленных в своё время про запас.

Это дело было новым для России, и поэтому морское министерство, в очередной раз, внесло предложение воспользоваться опытом французов. В качестве прототипа была выбрана французская 240-мм железно- дорожная установка. Министерство в качестве базы выделило два транспортёра, имевших массу 50 тонн, которые служили для перевозки морских грузов большой массы из Санкт-Петербурга к Черному морю.

Несмотря на тяжёлые условия войны, февральские со- бытия 1917 года, Петроградский металлический завод смог к лету 1917 года завершить изготовление первого железнодорожного транспортёра. Он был испытан стрельбой на морском полигоне. Но эти установки могли стрелять только лишь вдоль путей и всего лишь с поворотом 2°; их предельный угол возвышения составлял 35°. Чтобы разгрузить транспортёр при стрельбе, к рельсам железнодорожного пути винтовыми домкратами осуществлялось прижимание двух упоров; кроме того, для того, чтобы уменьшить откат, имелись захваты и на рельсы. Но в целом конструкция этих установок была несовершенна. Некоторое время спустя 254-мм станки «Ростислава», установленные на них, были заменены на 203-мм.

После Октябрьской революции вся деятельность, связанная с конструированием и изготовлением железнодорожных артустановок, продолжала концентрироваться вокруг группы специалистов, оставшихся на Металлическом заводе, во главе с А.Г. Дукельским.

Он, по существу, является родоначальником железнодорожной артиллерии в России. Под его руководством и при непосредственном участии были созданы железнодорожные транспортеры TM-I-14 (356 мм), ТМ-II-12 и ТМ-III-12 (305 мм). Индексы означали: «ТМ» — «транспортер морской»; «III» — номер конструкторской разработки; «12» — калибр ствола артустановки в дюймах.

Нужно сказать, что развертыванию работ по морским артиллерийским железнодорожным транспортерам способствовало то обстоятельство, что страна, в ходе войн и революций, потеряла почти весь флот, и поэтому вопросы укрепления береговой обороны приобретали особое значение.

Исходя из этого в середине 20-х гг. ХХ века все немногочисленные железнодорожные установки были переданы военно-морскому флоту. Интерес к ним сохранялся, но условий для продолжения работ практически не было.

Изменения произошли после стабилизации обстановки в стране. Стало очевидным, что большая протяженность берегов настоятельно требовала создания подвижной береговой артиллерии. Вопрос о строительстве орудий железнодорожной артиллерии (транспортеров) был поднят в 1927 г. Дукельским, к тому времени ставшим уже известным специалистом в области морской артиллерии. Его идея заключалась в том, чтобы установить 356-мм орудия, оставшиеся от недостроенных линейных крейсеров типа «Измаил», на железнодорожные платформы.

Доказывать целесообразность создания такой установки А.Г. Дукельскому пришлось уже в «шарашке» ленинградской тюрьмы «Кресты», будучи осужденным по делу «Промпартии». В начале 1930 года по постановлению Реввоенсовета СССР на базе спецпроизводства Ленинградского металлического завода (ЛМЗ) было создано отдельное конструкторское бюро (ОКБ-3) под начальством А.Г. Дукельского, которому было поручено создать проект 356-мм транспортера (ТМ-1-14). 29 апреля 1930 г. проект был утвержден. Для испытания первого транспортера в районе одной из станций была построена 2 километровая железнодорожная ветка. Назначенная приказом Реввоенсовета комиссия установила, что все проведенные 5 апреля 1932 г. артиллерийские стрельбы отличались высокой эффективностью, а сама установка весьма проста в обращении и отвечает требованиям времени. 8-9 июня 1933 г. успешно прошла испытания вторая, а 15 июня и третья установка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: