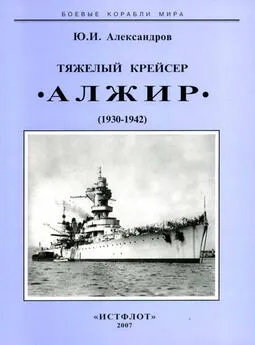

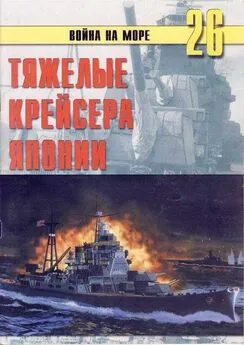

Юрий Александров - Тяжелые крейсера Японии. Часть I.

- Название:Тяжелые крейсера Японии. Часть I.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АНО «ИСТФЛОТ»

- Год:2007

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Александров - Тяжелые крейсера Японии. Часть I. краткое содержание

Книга освсщает историю проектирования, строительства и службы японских тяжелых крейсеров, строившихся после окончания первой мировой войны. Состоит из 2-х частей. В первой части показано, как в результате короткой эволюции, после постройки первых крейсеров типов “Фурутака” и “Аоба”. были созданы самобытные, гармоничные по своим боевым качествам корабли типа “Миоко”, существенно превосходившие тяжелые крейсера США и Великобритании.

Тяжелые крейсера Японии. Часть I. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Торпедные аппараты установили внутри корпуса: четыре пары труб “типа 12 года" (1923 г.) над машинными отделениями и две пары между башенной установкой главного калибра №3 и носовой надстройкой. Из-за недостаточной ширины корпуса аппараты правого и левого бортов несколько смещались относительно друг друга по длине корабля. Нормальный запас торпед включал 12 ед.. по в военное время предполагалось нести ещё 12 резервных "типа 8 года № 2". Торпеды имели длину 8.415 м. калибр 610-мм. вес 2362 кг, боеголовку с 346 кг взрывчатого вещества "шимоза". Дальность хода составляла 20000 м на скорости 27 узлов. 15000 м. на 32 узлах и 10000 м. па 38 узлах.

В дальнейшем опасения проектантов по вопросу безопасности торпедного оружия полностью подтвердились и в ходе войны на Тихом океане, когда около 50% японских тяжелых крейсеров погибло именно после детонации собственных торпед, имевших кроме мощнейшего заряда еще и взрывоопасные кислородные двигатели. Не помогли и принятые меры предосторожности: после модернизации крейсеров поворотные торпедные аппараты, располагали на спонсонах, чтобы при развороте их по траверзу боеголовки торпед оказывались как можно дальше от борта, а запасные торпеды помещали в специальные бронированные ящики.

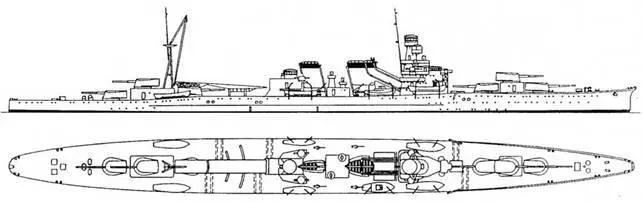

Тяжелые крейсера типа “Фурутака”. 1935 г (Наружный вид центральной части)

Так как 7500-тонные крейсера в первую очередь предназначались для разведки и зашиты линейного флота от легких сил, с самого начала понималась необходимость в обеспечении их корабельной авиацией. Во время проектирования крейсеров в 1921-1922 годах катапульты за рубежом только-только начали разрабатывать. Поэтому, до появления подходящей катапульты, что потребовало бы некоторой переделки проекта, временно решили установить рельсовую взлетную платформу модифицированного типа фирмы Хейнкель. При общей длине 27 м она состояла из двух частей: 10-метровая кормовая часть монтировалась на башне №4 и вращалась вместе с ней. а 17-метровая носовая стояла перед башней на полукруглых палубных рельсах. Наклон платформы в нос к горизонту составлял 5°. а угол поворота по 45° от диаметральной плоскости на каждый борт. Для взлета корабль разворачивался против ветра и развивал высокую скорость, а самолет с работающим на полной мощности мотором скатывался по рельсам па небольшой тележке.

Оба крейсера укомплектовали без носовой части взлетной платформы, которую установили только в конце 1926 года. Эта платформа оказалась неудобной и даже опасной, поэтому использовалась крайне редко, да н то в экспериментальных целях. В 1930 году её сняли.

В 1927 году “Фурутака” для испытании получил первый гидросамолет HD-25 фирмы Хейнкель, а позже улучшенный HD- 26. В 1928 году "Како", а в 1929 году "Фурутака" перевооружили на 2-х местные гидросамолеты "типа 2" японской фирмы Аичи, представлявшие собой лицензионную версию гидросамолета 11D- 26. Эти двухпоплавковые бипланы, имевшие скорость 200 км/ч и дальность 495 миль (около 4.5 часов полета), поднимались с воды и в большинстве случаев спускались на воду с помошыо грузовой стрелы, установленной на платформе грот-мачты. Хранился самолет на взлетной платформе или в ангаре за дымовой трубой.

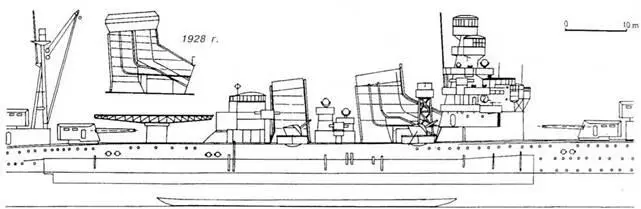

Тяжелый крейсер “Фурутака”. 1926 г. (Наружный вид)

Паротурбинная установка состояла из четырех турбозубчатых агрегатов типа Мицубиси-Парсонс (“Фурутака”) или Кавасакн-Кертис (“Како"). каждый из которых вращал гребной винт диаметром 3,505 м и развивал максимальную мощность на валу 25500 л.с. при 360 об./мни.. что в сумме давало 102000 л.с. Внешние валы приводились во вращение турбо-зубчатыми агрегатами носовых машинных отделений, внутренние – кормовых. Вес турбин на "Како" составлял 203.4 т. редукторов 135 т. а на "Фурутака" соответственно 200 и 129,5 т.

Каждый агрегат состоял из турбины высокого давления (импульсного типа, мощностью 12500 л.с.) и турбины низкого давления (реактивного типа, мощностью 13000 л.с.) переднего хода.

Турбины работали на вал через одноступенчатый редуктор с шевронными зубьями, снижавшими скорость вращения вала до 360 об./мин., тогда как ротор турбины высокого давления вращался со скоростью свыше 3000, а ротор турбины низкого давления – 2000 об./мин. Кроме того, в корпусе турбины низкого давления полного хода размешалась и турбина низкого давления заднего хода, работавшая на тот же вал. но при переднем ходе вращавшаяся вхолостую. Каждая турбина заднего хода могла развить на валу до 7000 л.с. (всего 28000 л.с).

На крейсерском ходу использовались совместно турбина крейсерского хода и крейсерские ступени главных турбин – эта система была известна как "комбинированного типа". Для каждого турбоагрегата она состояла из: крейсерской ступени на входе турбины высокого давления полного хода и небольшой турбины высокого давления крейсерского хода, соединенной с валом переднего конца турбины высокого давления полного хода. Турбину крейсерского хода можно было отсоединить от вала, а питательный пар с помощью байпасных клапанов подавать на турбину высокого давления, минуя турбину крейсерского хода и крейсерскую ступень.

Турбина крейсерского хода и крейсерская ступень работали последовательно с главной турбиной высокого давления. То есть пар последовательно проходил через все турбины полного хода: входил в турбины крейсерского хода, выходил в крейсерскую ступень. оттуда попадал в остальные ступени турбин высокого и турбин низкого давления, а затем поступал в холодильник (конденсатор).

На полном ходу пар сначала поступал в турбины высокого давления полного хода, затем в турбины низкого давления полного хода и в холодильник, не проходя через турбину крейсерского хода (которая отсоединялась от вала) и крейсерскую ступень турбины высокого давления полного хода (вращалась вхолостую). Однопроточные холодильники типа “Унифлекс” крепились снизу к корпусу "своей” турбины низкого давления. Большие цистерны для питательной воды размещались в носовой части каждого машинного отделения напротив поперечной переборки.

Тяжелый крейсер “Фурутака”. 1926 г (Наружный вид)

Тяжелый крейсер “Како". 1939 г (Наружный вид)

Котельная установка состояла из 12 котлов, расположенных в 7 котельных отделениях. Трехколлекторные котлы типа Каппой №1 (Каппон Шики Ро Го) работали на давлении 18,3 атм. при температуре пара 138°С. Перегрев пара на 38°С позволял снизить расход топлива на полном ходу на 10% и почти на столько же на других режимах . Котлы располагались в котельном отделении следующим образом: в носовом №1 параллельно стояли 2 нефтяных котла "среднего” типа, в каждом из котельных отделений №2- №5 (по 2 с левого и по 2 с правого борта) находилось по 2 нефтяных котла “большого” типа (один за другим), а котельное отделение №6 (правый борт) и №7 (левый) разместили по одному котлу со смешанным отоплением “малого” типа.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: