Александр Белов - Броненосцы Японии. Часть 1. “Фусо”, “Чен-Иен”, “Фудзи”, “Ясима”, “Сикисима”, “Хацусе”, “Асахи” и “Микаса” (1875-1922 гг.)

- Название:Броненосцы Японии. Часть 1. “Фусо”, “Чен-Иен”, “Фудзи”, “Ясима”, “Сикисима”, “Хацусе”, “Асахи” и “Микаса” (1875-1922 гг.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АНО «ИСТФЛОТ»

- Год:2012

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Белов - Броненосцы Японии. Часть 1. “Фусо”, “Чен-Иен”, “Фудзи”, “Ясима”, “Сикисима”, “Хацусе”, “Асахи” и “Микаса” (1875-1922 гг.) краткое содержание

По сравнению с изданием 1998 г., работа дополнена рядом документов, таблиц, схем и фотографий, разделена на три части. В первой части приведены описания восьми броненосцев от “Фусо” до “Микаса”, а также первых броненосных кораблей “Адзума” (“Котецу”), “Рюсо”, “Конго” и “Хией”. Тема их боевого использования исследована более глубоко и отдельно освещена в готовящейся к публикации второй части книги под названием “Броненосцы Японии в бою”. За время войны из броненосных кораблей Япония потеряла два броненосца из шести и ни одного броненосного крейсера из семи. В ходе боевых действий благодаря союзной британской поддержке она получила ещё два броненосных крейсера итальянской постройки. После войны страна пополнила свой броненосный флот девятью трофеями – восемью броненосцами и одним броненосным крейсером. В готовящейся к публикации третьей части книги дана характеристика послевоенного развития японского кораблестроения, приведены описания восьми трофейных русских броненосцев и восьми кораблей этого класса, вошедших в строй после войны с Россией. В этой же части помещены приложения, позволяющие более полно оценить этапы развития кораблестроения в Европе, в первую очередь в Британии, и в Японии.

Предназначена для широкого круга читателей, интересующихся военно-морской историей.

Прим. OCR: К сожалению упомянутых второй и третьей части не найдено.

Броненосцы Японии. Часть 1. “Фусо”, “Чен-Иен”, “Фудзи”, “Ясима”, “Сикисима”, “Хацусе”, “Асахи” и “Микаса” (1875-1922 гг.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В оконечностях от основания пояса, как и на 'Чен Иен”, к носу и корме также шли карапасные броневые палубы той же 64-мм толщины, располагаясь несколько ниже ватерлинии, причем носовая имела в среднем наклон в 5°, а кормовая заметно меньше. Над главным поясом в средней части находился еще один, толщиной 102 мм, но более короткий, длиной всего 46,9 м и высотой 2,4 м, от оконечностей которого под углом к диаметральной плоскости шли броневые переборки той же толщины, сопрягавшиеся своими другими концами с наружными частями барбетов главного калибра. Боевая рубка, помещавшаяся позади носового барбета, защищалась броней в 356 мм. По некоторым данным, и кормовая рубка имела 76-мм броню.

Размещённые в барбетах орудия главного калибра имели для защиты прислуги вращающиеся броневые купола со стальной броней толщиной в лобовой части – 152, сверху – 76 (по иным данным, тоже 152), с бортов и тыла – 102 мм.

Кроме того, над каждым куполом возвышалось по небольшой защищенной 76-мм броневыми плитами командирской башенке для управления в бою орудиями главного калибра непосредственно из башен. Под защитой барбетов находились механизмы для поворота и заряжания, подачи снарядов с зарядами, а также гидравлические стопоры, автоматически удерживавшие орудийные платформы от разворота при выстреле из одного орудия, аналогичные описанным на броненосце “Тинг Иен”. Снарядные и зарядные погреба размещались исключительно под броневой палубой.

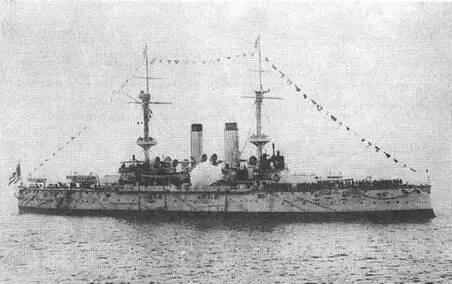

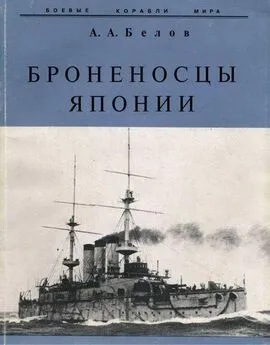

Броненосец “Фудзи” прибыл в Японию. 1897 г.

Подача боезапаса осуществлялась по бронированным трубам. Все входы и выходы на броневую палубу цитадели, всякие другие отверстия, а также дымовые и вентиляторные трубы окружались коффердамами высотой 0,9 м, т. е. в итоге возвышались над ватерлинией на 1,8 м, или броневыми гласисами. Помещения для бортовых торпедных аппаратов и хранения зарядных отделений торпед находились ниже ватерлинии, то есть под надежной защитой главного пояса, а помещение носового аппарата не бронировалось. Вся броня общим весом 3000 т (24% нормального водоизмещения) изготавливалась на заводе Кеммеля и К 0 (Cammel amp; С 0 ) по способу Гарвея (обработка касалось только толстых плит пояса и траверзов, а тонкая броня, например, палуб и крыш барбетов была стальная). Угольные ямы уже традиционно разместили вдоль бортов так, чтобы они дополняли собой броневую защиту.

Артиллерийское вооружение, заказанное на заводе Армстронга и К°, состояло из четырех 305-мм сорокакалиберных пушек весом 49,6 т каждая, по конструкции аналогичных орудиям кораблей класса “Маджестик”, размещенных попарно в двух грушевидных в плане барбетах и оснащённых гидравлическими приводами для поворота, десяти 152-мм сорокакалиберных скорострельных, первоначально запланированных к установке в бронированных казематах, двадцати 47-мм 40-калиберных (3 фн) и четырех 47-мм 33-калиберных (2,5 фн) скорострельных Гочкиса (по другим данным, 4 37-мм). Но в итоге лишь четыре 152-мм орудия получили казематы шестиугольной в плане формы с броней толщиной 152 мм в трех лобовых и 51 мм в остальных частях, включая их крыши, расположенные над главным поясом в батарейной (главной) палубе симметрично от миделя и обеспечивавшие углы обстрела по 120°, а другие шесть были установлены выше, на верхней палубе открыто и имели стальные щиты, укрепленные на орудийных станках. Два из этих орудий располагались на миделе и имели углы обстрела по 120°, а четыре – симметрично относительно носового и кормового мостиков с углами обстрела по 150°. Все 152-мм орудия размещались на спонсонах для получения возможно больших углов обстрела. [6,33,55-58]

X. Вильсон, делая вывод из боя при Ялу, писал: “…следовательно, важно разбросанное размещение вспомогательной артиллерии, и каждое орудие следует ставить в особый каземат.” Строители “Фудзи” подобную рекомендацию уже по возможности реализовали для 152-мм орудий, не забывая при этом, что каждый броневой каземат требует соответствующего прироста водоизмещения. [10,6, 33]

В батарейной же палубе вне цитадели, по четыре в каждой оконечности, размещались и восемь 47-мм орудий, другие 4 скорострелки располагались на мостиках, 4 – на надстройке, над угловыми, стоящими возле мостиков 152-мм пушками верхней палубы, а еще 4 – на верхней палубе в центре корабля, симметрично относительно расположенных на миделе 152-мм орудий, и 4 – на боевых марсах. Вся малокалиберная артиллерия стояла симметрично относительно диаметральной плоскости. По другим данным, первоначальная лёгкая батарея обоих кораблей размещалась следующим образом: 4 – на главной палубе в оконечностях (что не подтверждается примером последующих кораблей), 12 – на верхней палубе и мостиках, 4 – на шельтердеке, навесной палубе, а 4 – на марсах.

Один из прототипов, “Роял Соверен”, имел два барбета грушевидной формы, в каждый из которых устанавливалась пара 67-тонных орудий, которые каждый раз для заряжания приводились в диаметральную плоскость в определенное фиксированное положение, а крыши барбетов были покрыты тонкой плоской стальной защитой. “Фудзи” и “Ясима” также сохранили барбеты грушевидной формы с подъёмниками, выступающими в задней части каждого, отчего барбеты и имели такую форму, но пушки уже защищались выступавшими вверх куполами. Форма их барбетов вроде бы означала, что орудия также могли заряжаться только в фиксированном вдоль диаметральной плоскости положении, но полное круговое заряжание все-таки стало возможным на “Фудзи”, правда, лишь в ограниченный период времени, что удалось благодаря размещению в задних нишах его куполов малого числа снарядов и зарядов вместе с установкой там же вторых гидравлических прибойников, благо место для этого с созданием куполов появилось. Эти вторые прибойники уже могли заряжать орудия при любом их положении в горизонтальной плоскости до тех пор, пока боекомплект ниш не иссякал и орудийные платформы приходилось вновь разворачивать в исходное положение вдоль диаметральной плоскости для его пополнения. Такую систему заряжания можно назвать условно круговой, но она, оставаясь все-таки пока еще несовершенной, давала серьезную экономию времени по сравнению с применявшейся на “Роял Соверен”. И все это лишь для выполнения важнейшей задачи – уменьшения интервала заряжания. Оба снарядных погреба 305-мм орудий размещались непосредственно под барбетами, а зарядные – под ними, т. е. наоборот, если сравнить с “Роял Соверен”. Расположение башен с орудиями главного калибра в оконечностях позволяло им иметь секторы обстрела 270°, по 135° на любой борт, что выгоднее, чем у левой башни “Чен Иен”, имевшей всего 255°.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Жуков - История Японии [Т.II. 1868-1998]](/books/1074177/aleksandr-zhukov-istoriya-yaponii-t-ii-1868-1998.webp)