Валерий Мужеников - Линейные крейсера “Дерфлингер”, “Лютцов”, “Гинденбург” и “Макензен”. 1907-1918 гг.

- Название:Линейные крейсера “Дерфлингер”, “Лютцов”, “Гинденбург” и “Макензен”. 1907-1918 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АНО «ИСТФЛОТ»

- Год:2011

- Город:C-Пб.

- ISBN:978-5-98830-54-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Мужеников - Линейные крейсера “Дерфлингер”, “Лютцов”, “Гинденбург” и “Макензен”. 1907-1918 гг. краткое содержание

При объективной оценке истории развития германских линейных крейсеров в период 1907-18 гг., становится ясно, что они по своим качествам были лучшими боевыми кораблями того периода благодаря меньшему весу корпуса и котельно-машинной установки, лучшему бронированию, а также потому, что заряды пороха для орудий, если их охватывало пламя, сгорали без взрыва, как это было на британских кораблях. Основным выявившимся в бою дефектом стало затопление относительно большого помещения бортового торпедного аппарата в носовой части, которое в конце концов привело к гибели “Лютцова”, хотя он смог бы удержаться на плаву, если бы полная водонепроницаемость переборок была обычным немецким стандартом.

Линейные крейсера “Дерфлингер”, “Лютцов”, “Гинденбург” и “Макензен”. 1907-1918 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Очевидно, на более поздней стадии проектирования число скорострельных 150-мм орудий артиллерии среднего калибра с длиной ствола 45 калибров (6 750 мм) было уменьшено с 14 до 12, предположительно, потому, что для четырех из них нельзя было установить прямых элеваторов для подачи снарядов из погреба, расположенного ниже котельного отделения. Они имели угол склонения -8,5° и угол возвышения +19°. Орудия были расположены в батарее средней палубы в районе от башни “А” до башни “С”, группируясь значительно более свободно, чем на кораблях предыдущих проектов. Боекомплект составлял 160 снарядов на орудие (общий боекомплект -1 920 снарядов).

Вспомогательная артиллерия была ограничена восемью 88-мм зенитными орудиями с длиной ствола 45 калибров (3 960 мм) (как это началось с “Лютцова”), с углом склонения -10° и углом возвышения +70°. Боекомплект составлял 450 выстрелов на орудие (общий боекомплект – 3 600 выстрелов).

Число 88-мм орудий, предназначенных для стрельбы по морским целям, все более сокращалось. Линейный крейсер “Фон-дер-Танн” еще имел 8 орудий в надстройке и 8 в носу и в корме под палубой. На “Мольтке” из-за небольшой высоты борта сняли кормовые орудия в подпалубной установке, на “Дерфлингере” также и носовые, а на “Лютцове”, наконец, и те, которые стояли в надстройке. На “Дерфлингере” они были запроектированы, но не установлены. Начиная с “Гинденбурга”, их вообще не включили в проект.

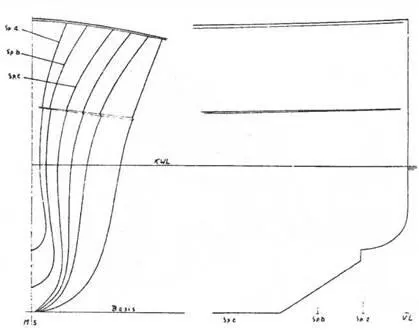

Линейный крейсер “Макензен”. Проект, 1914 г. (Носовые образования корпуса)

Зато число подводных торпедных аппаратов, которых на всех построенных линейных крейсерах имелось по четыре, увеличили до пяти (все калибра 600 мм), один носовой и четыре бортовые – два впереди башни “А” и два позади башни “Д”. Общий боекомплект был увеличен до 20 торпед. Это произошло под влиянием переоценки роли этого вида оружия, к которому склонялись кайзер, а также некоторые высокопоставленные военные.

Наконец-то был удален полностью бесполезный кормовой торпедный аппарат, который лишь мешал рациональной компоновке кормовой части и особенно размещению рулевых машин. Но, с другой стороны, теперь нужно было предусмотреть по два торпедных отделения на каждый борт вместо одного, как раньше, что приводило к увеличению источников опасности из-за большого объема занимаемых ими помещений.

Бронирование получалось такой же толщины и протяженности, что и у предшественников. Только толщина лобовой брони и барбетов башен была увеличена соответственно увеличению артиллерии главного калибра. Примечательным стал отказ от обычного в немецком судостроении общего расположения скосов броневой палубы. Это относилось к району цитадели, чтобы облегчить погрузку угля, а не к корме корабля.

Главный броневой пояс из крупповской цементированной 300-мм брони начинался за 3 м до башни “А” и заходил на 3 м за башню “Д”, суживаясь до 150 мм у нижней кромки в 1,7 м ниже главной ватерлинии и до 240 мм у верхней палубы и оканчиваясь 250-200-мм поперечными переборками. В носовой и кормовой оконечностях главный броневой пояс не достигал верхней палубы и соответственно имел толщину 120 мм, не доходя 21 м от форштевня, продолжаясь далее толщиной 30 мм до самого форштевня и толщи ной 100 мм, не доходя 11 м до ахтерштевня, где оканчивался поперечными переборками – в носовой части толщиной 120 мм, в кормовой – 100 мм.

Башни имели толщину лобовой части 320 мм, боковых стенок 200 мм, задней стенки 215 мм, наклонной части крыши 180 мм и плоской части крыши 110 мм, за исключением “Эрзац Блюхер” (“Граф Шпее”), у которого толщина лобовой части составляла 300 мм, боковых стенок 200 мм, задней стенки 210 мм, наклонной части крыши 150 мм и плоской части крыши 100 мм. Барбеты башен главного калибра имели толщину стенки 290 мм, уменьшаясь до 120 мм (“Эрзац А” (“Эрзац Фридрих Карл”) – 150 мм) за броневым поясом батареи и до 90 мм за главным броневым поясом и бронированными переборками.

Толщина бронирования батареи среднего калибра составляла 150 мм. Между орудиями имелись переборки, а за ними защитные экраны толщиной 20 мм. Бронирование передней боевой рубки было выполнено толщиной 350-300 мм, ее основания 200 мм и крыши 150-100 мм, задней боевой рубки соответственно 200 мм и крыши 80 мм.

Бронированная палуба была на уровне главной палубы в середине корабля и не выходила за пределы противоторпедной переборки, поэтому здесь у нее не было скосов. Она имела толщину 30 мм, увеличиваясь до 60 мм над погребами боезапаса, в то время как в носовой части она имела толщину 50 мм у нижней кромки броневого пояса и от 80 до 110 мм в кормовой части немного выше ватерлинии у его верхней части.

Верхняя палуба имела толщину 25 мм над главным броневым поясом за пределами площади батареи, 50-30 мм над батареей 150-мм орудий и 25 мм ближе к диаметральной плоскости корабля.

Толщина противоторпедной переборки составляла 50 мм, увеличиваясь до 60 мм в районах от башни “А” до башни “В” и от “С” до “Д” и продолжаясь в виде противоосколочной переборки толщиной 30 мм до верхней палубы.

По сравнению с кораблями более ранней постройки, количество котельных установок на жидком топливе значительно увеличилось. Первоначально на “Макензене” в котельных отделениях должны были установить 4 двусторонних нефтяных котла и 12 односторонних котлов угольного отопления. Доля котлов нефтяного отопления составляла 40%.

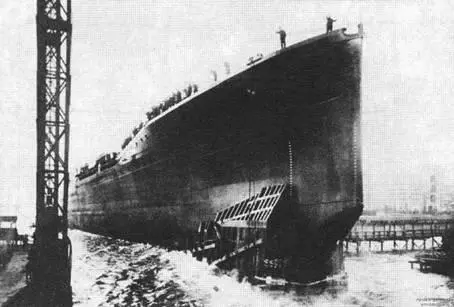

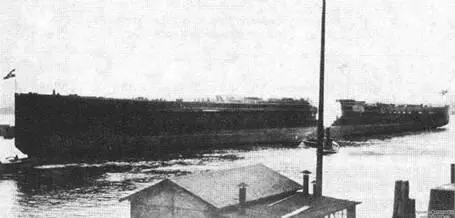

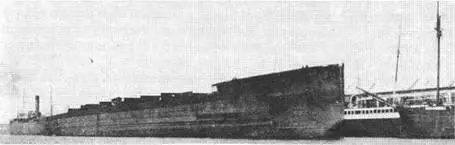

"Эрзац Виктория Луизе"- "Макензен” во время и после спуска на воду. 21 апреля 1917 г.

Позднее военно-морское командование потребовало дальнейшего увеличения доли котлов нефтяного отопления. Это можно было сделать без каких- либо трудностей в машиностроении и кораблестроении, но департамент “К” отклонил это, мотивируя тем, что, “…пока командование флота не сможет составить себе определенного мнения об испытаниях котлов нефтяного отопления на кораблях типа “Кениг” и “Дерфлингер”, будет трудно объективно оценить их преимущества и недостатки”. Уже после завершения проектных работ наметили другой путь реконструкции котельного отделения.

Пять котельных отделений должны были разделить так, чтобы вместо двух котлов по мере необходимости стояли рядом друг с другом четыре, а всего предполагалось иметь в наличии 8 двухсторонних нефтяных котлов и 24 односторонних угольных котла типа Шульце-Торникрофта (немецкий военно-морской тип). Таким образом, в котельных отделениях имелось в общей сложности 32 котла, что было значительно больше, чем на кораблях предыдущих проектов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: