Арутюн Улунян - Балканский «щит социализма». Оборонная политика Албании, Болгарии, Румынии и Югославии (середина 50-х гг. – 1980 г.)

- Название:Балканский «щит социализма». Оборонная политика Албании, Болгарии, Румынии и Югославии (середина 50-х гг. – 1980 г.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Русский фонд содействия образованию и науке

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91244-101-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Арутюн Улунян - Балканский «щит социализма». Оборонная политика Албании, Болгарии, Румынии и Югославии (середина 50-х гг. – 1980 г.) краткое содержание

Балканский «щит социализма». Оборонная политика Албании, Болгарии, Румынии и Югославии (середина 50-х гг. – 1980 г.) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Несмотря на существующие в историографии исследования по конкретным вопросам военно-политической истории Албании, Болгарии, Румынии и Югославии послевоенного периода, всё ещё продолжают оставаться малоизученными проблемы, имеющие прямое отношение к разработке конкретных военных планов по отражению возможного военного нападения, главных направлений контрнаступления и оценкам перспектив их оборонной политики как со стороны Запада, так и Востока. Особое место занимают пока ещё не в достаточной степени (по причинам сохраняющейся недоступности) изученные вопросы участия ряда стран, в частности Болгарии, в ракетно-ядерном планировании СССР, степени серьезности планов руководства Югославии и Румынии по созданию собственного ядерного оружия, а также конкретных планов руководства коммунистической Албании на случай внутриполитического (включая военный сценарий) кризиса в соседней Югославии. Эти, на первый взгляд, исключительно военно-стратегические и военно-организационные вопросы в действительности в силу тесной взаимосвязи идейно-политических установок с формулированием оборонной политики представляют особый интерес для исследования проблемы обеспечения внутренней и внешней безопасности существовавших в Балканских коммунистических странах общественно-политических режимов. Именно поэтому работа над темой обусловила необходимость обращения как к её политическим, так и к военным аспектам.

Работа над книгой потребовала знакомства автора с широким кругом документов и историографии. Поэтому слова благодарности следует адресовать всем, оказавшим помощь и содействие при организации доступа к имеющимся источникам и публикациям, нередко отсутствовавшим в отечественных библиотеках. Особую признательность хотелось бы выразить рецензентам к. и. и. А. С. Стыкалину и к. и. и. С. А. Романенко и взявшим на себя труд пристального прочтения рукописи монографии специалистам-коллегам д. и. и. Т. В. Волокитиной и д. и. и. Н. И. Егоровой. Высказанные ими советы, замечания и предложения оказали большое влияние на нынешнее содержание данного исследования. Автор выражает искреннюю благодарность руководству Русского Фонда Содействия Образованию и Науке (г. Москва) за помощь в публикации монографии.

Работа выполнена по программе фундаментальных исследований секции истории Отделения историко-филологических наук РАН «Нации и государство в мировой истории».

Политическая идеология и оборонная политика: в поисках национального интереса 1955-1968 гг.

§1. Определение «стартовых позиций»

Создание 14 мая 1955 г. Организации Варшавского Договора (ОВД) серьезно повлияло на развитие системы международных отношений в целом и их региональные аспекты в частности. Примечательным фактом процесса формирования этого военно-политического блока была заинтересованность в нём не только СССР, но и постепенно усиливавшего свои позиции на мировой арене коммунистического Китая [1] Mastny V. China, the Warsaw Pact, and Sino-Soviet Relations under Khrushchev// Parallel History Project on Cooperative Security (PHP, the former Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact). – www.php.isn.ethz.ch/collections/coll_china_wapa/intro_mastny. cfm?navinfo=16034

. За год до официального подписания документа о создании Организации Варшавского Договора вооруженные силы будущих балканских участников пакта – Албании, Болгарии и Румынии, по оценкам американской разведки, во многом соответствующим реальному положению дел, представляли довольно серьезную военную силу в региональном масштабе.

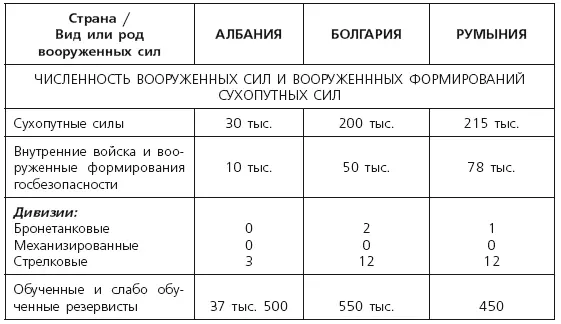

Таблица 1

Вооруженные силы Балканских государств – будущих членов ОВД

(по американским разведывательным оценкам на июль 1954 г.) [2] Составлено no: Probable Developments In The European Satellites Through MID-1956. National Intelligence Estimate Number 12-54. 24.8.1954. P. 18-20 – http://www.foia.cia.gov/ browse_docs.asp?doc_no=0000269325

В то же время боевой потенциал и оперативные возможности национальных вооруженных сил балканских членов ОВД без учёта находившихся в них до начала 60-х гг. XX в. подразделений вооруженных сил СССР уступал по ряду параметров военно-техническому, но не кадровому, потенциалу членов НАТО – Греции и Турции, к которым при определенных обстоятельствах (угроза вооруженной интервенции) могла присоединиться Югославия, обладавшая также одной из наиболее боеспособных армий в регионе [3] Подробнее об этом: Bekić D . Jugoslavija u Hladnom ratu. Odnosi sa velikim silama, 1949–1955, Zagreb, 1988; Богетиħ Д. Воjни преговори Jугославиjе са Западом у светлу опасности од оружане интервенциjе источноевропских држава// Воjноисториjски гласник. 2003. № 1–2; Bogetić D. Jugoslavija i Zapad, 1952–1955. Jugoslovensko približavanje NATO–u, Beograd, 2004; Dimitrijević B. JNA od Staljina do NATO pakta. Armija u spoljnoj politici Titove Jigoslavije, Beograd, 2006; Dimitrijević B. Jugoslovenska armija 1945–1954. Nova ideologija, vojnik i orujže, Beograd, 2006; Dimitrijević B. Jugoslavija i NATO (1951–1957), Beograd, 2003.

. Особую обеспокоенность в этой связи проявляли Албания и Болгария, находившиеся на линии соприкосновения с Североатлантическим альянсом [4] Животич А. България във планове на балканските съюзници (1952–1955)//Военноисторически сборник. 2006. № 3.

.

Прошедшие в 1955-1956 гг. заседания высших органов НАТО с участием представителей балканских членов организации – Греции и Турции – выявили стремление последних обращать внимание не только на оборонные усилия альянса в Средиземноморском регионе, но и на экономические аспекты сотрудничества в рамках пакта. Важным аргументом в этом отношении выступали действия СССР, рассматривавшиеся Афинами и Анкарой как «мирное наступление» с использованием экономических методов проникновения в Грецию и Турцию [5] Ministerial Meeting of North Atlantic Council. Paris, December 15–16, 1955. Telegram 1502. Secret. Important. Paris, December 15th, 1955//Documents on Canadian External Relations. Volume # 21 – 235. Chapter II. North Atlantic Treaty Organization. Part 10. – http://www.international.gc.ca/department/history-histoire/dcer/details-en.asp?intRefid=1141; Ministerial Meeting of North Atlantic Council. Paris, December 15–16, 1955. Telegram 15172. Secret. Important. Paris, December 19th, 1955//Documents on Canadian External Relations. Volume № 21 – 239. Chapter II. North Atlantic Treaty Organization. Part 10. – http://www.international.gc.ca/department/history-histoire/dcer/details-en.asp?intRefid=1141; North Atlantic Council. Summary Record of meeting of the Council held at the Palais de Chaillot, Paris, XVIe., on Saturday, 5th May, 1956, at 3 p.m. – http://www.nato.int/archives/committee_of_three/2_reference.pdf. О политике «мирного наступления» СССР и его экономической стратегии на турецком и греческом направлении в: Улунян Ар. А. Горячий мир холодной войны. Греция и Турция между Западом и Востоком. 1945–1960. М., 2001.

.

В то же время парадокс складывавшейся в ОВД ситуации заключался в том, что интерпретация политических и оборонных задач в рамках пакта у большинства его членов, несмотря на декларированную лояльность в отношении Москвы, по объективным причинам обладала конфликтогенным потенциалом. Так, в частности, в 1955 г. министр обороны Румынии Э. Боднэраш в беседе с Н. С. Хрущевым поднимал вопрос о необходимости вывода советских войск из страны, полагая, что их присутствие уже серьезно не влияло на военно-политическую обстановку в регионе. Румыния, по словам Боднэраша [6] Подробнее об Э. Боднэраше и его роли в истории румынской компартии см.: Comisia Prezidenţială Pentru Analiya Dictaturii Comuniste Din România. Raport Final. Bucureşti, 2006. Материал также доступен в сети Интернет: http://www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf

, находилась в кольце социалистических стран, и единственное непрямое соприкосновение с государством-членом НАТО – Турцией – было лишь на Черном море. Москва постаралась ослабить нажим со стороны Бухареста и смогла, в конечном счёте, добиться того, что 3 декабря 1956 г. была обнародована советско-румынская декларация. В ней заявлялось о том, что в условиях, когда силы НАТО размещаются в непосредственной близости от социалистических стран, присутствие советских вооруженных сил в Румынии является необходимым [7] Подробнее об этом: Deletant D. Communist Terror in Romania: Gheorghiu-Dej and the Police State 1948-1965. New York. 1999. P. 270.

. Однако уже спустя два года – 17 апреля 1958 г. – позиция Москвы была изложена в специальном письме Хрущева главе Румынии Г. Георгиу-Дежу. На этот раз уже Кремль заявлял об изменении международной ситуации, позволяющей вывести советские войска [8] Текст письма в: Romania. Retragerea trupelor sovietice. P. 273-274.

. 24 мая 1958 г. Хрущев сделал заявление о сокращении советских войск в Восточной Европе и сообщил о готовности вывести советские войска из Румынии. Оба события не являлись простым совпадением [9] Deletant D. Romania, 1948-1989. An historical overview. Introduction//Romania and Warsaw Pact: 1955-1989. Ed. by Deletant D, Ionescu M. Cold War International History Project. Working Paper N 83. Washington. 2004. P. 14

и отражали общую политическую линию Москвы, стремившуюся провести реформирование своей оборонной доктрины [10] Подробнее о выводе войск см. România. Retragerea trupelor sovietice: 1958. Coord. Scurtu I. Bucureşti, 1996.

. На протяжении 1958 г. Бухарест всё более настойчиво выражал заинтересованность в выводе советских войск из Румынии. В 1960 г. Георгиу-Деж уже выступал за реструктуризацию всей системы управления Варшавского пакта с тем, чтобы Москва согласилась на участие её восточноевропейских союзников в выработке стратегических решений пакта.

Интервал:

Закладка: