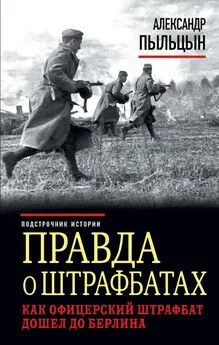

Александр Пыльцын - Командир роты офицерского штрафбата свидетельствует.

- Название:Командир роты офицерского штрафбата свидетельствует.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Нордмедиздат

- Год:2017

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-94422-038-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Пыльцын - Командир роты офицерского штрафбата свидетельствует. краткое содержание

В этом сборнике вопросов и подробных ответов разоблачается ложь о Великой Войне, о советских штрафбатах и заградотрядах. С каждым ответом генерал обстоятельно и развернуто делится своими знаниями, мудростью и убеждениями.

В публикуемых материалах на примере боевого пути 8-го ОШБ убедительно показано, какими сплочёнными были советский народ и его Красная Армия, как ответственно Советская власть, её руководители и военачальники готовили страну к войне, как мужественно и самоотверженно вся страна сражалась с гитлеровскими захватчиками…

Командир роты офицерского штрафбата свидетельствует. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мама довольно быстро освоила азы грамоты, стала не бойко, но уверенно читать и, правда с трудом, писать. На большее у нее не было ни времени, ни терпения. Однако этой грамотности ей хватило, чтобы с началом войны, когда мужское население «подчистила» мобилизация, освоить должность оператора автоматизированного блокпоста на станции, где мы жили. Там она проработала ещё не один год после окончания войны, заслужив правительственные медали «За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и высшую профессиональную награду – знак «Почетный железнодорожник».

Семья наша не относилась к разряду богатых. Тогда социальное неравенство не было так заметно, как сейчас, и вообще, ни о каких выдающихся богачах даже анекдотов не сочиняли, просто тогда и не могло быть таких долларовых миллиардеров, как ныне Абрамовичи, Прохоровы, Дерипаски и иже с ними. Но самый тяжелый голодный 1933 год мы пережили без трагических потерь. Знали мы, что во всей стране разразилась эта беда.

Не было у нас тогда радио, но пассажиры поездов, проходящих через нашу станцию Кимкан, достовернее всяких СМИ сообщали о том, как живут другие области и республики. И, к слову сказать, тогда и разговоров не было о каком-то особом голоде на Украине, откуда, пусть не в массовом порядке, но целые семьи, в том числе и еврейские, переезжали «осваивать» дальневосточные земли.

Между прочим, в 1934 году там была образована и Еврейская автономная область – ЕАО.

В основном нас в эти голодные 30-е годы спасала от голода тайга. Отец, тоже умелый охотник, снабжал семью дичью. Помню, в особенно трудную зиму почти каждый выходной он уходил в тайгу с ружьем и приносил то одного-двух зайцев, то нескольких белок или глухарей, и мясом дичи мы были, в общем, обеспечены. Должен сказать: беличье мясо нам тогда очень нравилось. Ещё я помню, как у нас по квартире были расставлены многочисленные рогульки с натянутыми на них шкурками пушных зверей. Это отец умело выделывал, а затем сдавал в лавки «Заготпушнины» эти беличьи и заячьи шкурки, получая взамен весьма дефицитные тогда муку и сахар.

Кроме того, с осени он брал небольшой отпуск и уходил в ту же тайгу на заготовки кедровых орехов, приносил их домой мешками. Приспособился собственноручно изготовленным прессом давить из их зерен отличное «постное» кедровое масло, которое ныне считается особо целебным. Молоко от собственной коровы или продукты из него нередко уходили на продажу, или «бартер», как сегодня модно говорить. Остававшийся жмых от кедровых орехов мама использовала для изготовления «кедрового молока» и добавок в хлеб, который пекла лепёшками из очень небольшого количества муки, перемешанной с имевшимся тогда в свободной продаже ячменным и желудёвым «кофе» да овсяным толокном (булочки из этого теста не получались). Совсем недавно я узнал, что это толокно, которое нынче в продаже найти непросто, содержит около 20 % белков, в его состав также входят пищевые волокна, лигнин, антиоксиданты, витамины группы В, аминокислоты. Этот продукт препятствует закупорке артерий, улучшает сон, снимает стрессы, положительно влияет на состояние нервной системы, имеет эффективные противоопухолевые свойства, полезен для эндокринной системы. В одной его чайной ложке содержится пятая часть дневной нормы белков и много полезнейшей клетчатки. Вот эти совершенно чёрные от кофе, особого вкуса лепёшки как-то заменяли нам настоящий хлеб и хоть на время насыщали наши детские желудки. Когда я к 13–14 годам вытянулся и ростом перегнал своих старших братьев, у меня возник вопрос: почему я, младший из братьев в семье, стал длиннее их обоих, и среднего, Виктора, и старшего, Ивана? Сестрёнка Тоня, самая младшая в семье, оказалась тоже не самой маленькой по росту из поселковых девчонок!

Через много лет после войны я нашёл ответ на этот детский вопрос. Как-то попалась мне одна научно-популярная статья о пользе кедровых орехов. Оказывается, этот дар тайги – не только просто кладезь самых различных витаминов, в том числе и способствующих развитию детских организмов, но он ещё удивительно богат различными дефицитными микроэлементами. Я даже рискну перечислить их: марганец, йод, медь, титан, серебро, алюминий и другие. Но, оказывается, эти орешки ещё и богаты веществами, которые теперь модно называть антиоксидантами, то есть, предотвращающими старение организма! И это ещё не всё. Оказывается, ореховые ядрышки содержат до 44 процентов белка, или в 12 раз больше, чем в курином мясе, а 100 граммов их содержат почти 700 килокалорий!

Так вот почему мы сравнительно легко перенесли трудные тридцатые, голодные во всей стране годы (а не только на Украине, как твердят антирусские «историки»). Очевидно, не только наши растущие организмы успешно пополнялись тогда необходимыми составляющими для своего рода акселерации, но и, наверное, определённое долголетие тоже тогда в нас заложилось. Ну, это уже, видимо, из области желаний и предположений. А если читателю хочется и дальше знакомиться с нашим взаимодействием с дальневосточной природой, немного ещё терпения.

Была у нас семейная традиция ежегодно делать различные заготовки плодов диких растений, ягод, грибов. Эти заготовки спасали нас не только от голода, но и от свирепствовавшей тогда на Дальнем Востоке, особенно в северных его районах, цинги, особенным лекарем от неё была дикорастущая черемша с острым запахом и вкусом чеснока, которую дома привыкли солить в сравнительно большом бочонке. С детства мы были приучены к сбору всяких «полезностей» и хорошо их знали. Собирали и в большом количестве сушили грибы – маслята, моховики и главные грибы – белые и большие белые грузди! На соление брали также рыжики и лисички, но особый грибной деликатес – беляночки и волнушечки. Благо грибных полян в ближайшем лесу было много, выбор был, зиму нужным ассортиментом дикоросов обеспечивали.

Фруктами Дальний Восток, как известно, не богат. Но зато ягод!!! В ближайшей тайге мы находили земляничные поляны, кусты жимолости, целые заросли малины, которые кроме нас иногда посещали и медведи, о чём нас не уставали предупреждать взрослые, хотя мне лично такая встреча, к счастью, не была суждена. А если подальше, на так называемые «ягодные мари», то мы ходили только со взрослыми, хотя «взрослыми» в этих случаях считались и мальчишки лет с 14–15. Оттуда приносили мы полные «туеса» (короба из берёзовой коры) голубики, брусники, морошки.

Отец и дед занимались рыбной ловлей, но не на удочку, как мы, мальчишки, а более «производительно», при помощи сплетенных из ивовых прутьев так называемых «мордуш» или «вершей» для ловли рыбы. Иногда раз в неделю отец или дед ходили на недалеко протекавшую бурную, студеную речку Кимкан забирать улов. Иногда приносили «мелочь», а в период нерестового хода лососевых и красную рыбу: горбушу, кету или кижуча, некоторые экземпляры которых достигали веса 6–8 килограммов. В этом случае появлялась у нас и красная икра, хотя тогда, до войны, в отдельные годы она не была редкостью в магазинах. И все это и варилось, и жарилось, и засаливалось, и сушилось. А в общем – все шло к столу… Можно подумать: «ну, прямо царский стол!» Это таёжно-речное дальневосточное разнообразие помогало не только выживать в трудные годы, но и просто укреплять здоровье наших растущих организмов, да и выносливость взрослых.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: