Юлия Бедерова - Книга о музыке

- Название:Книга о музыке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-133050-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юлия Бедерова - Книга о музыке краткое содержание

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Книга о музыке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Легенды приписывают составление “Антифонария” – свода всех литургических песнопений, расположенных в соответствии с церковным календарем, – римскому папе Григорию Великому, одному из отцов церкви (в православной традиции известен как Григорий Двоеслов). Ученые же считают, что антифонарий был составлен в конце VII – начале VIII века регентами Schola cantorum – школы (коллегии) церковного пения; ученые до сих пор дискутируют о том, где это произошло – в Риме или Меце: где нет фигуры автора, там нет и фактологической точности знания о происхождении текстов. Но имя папы Григория I увековечено в термине “григорианский хорал” (в Средние века его обычно называли cantus planus , буквально “ровное пение”, и в современной западноевропейской традиции обычно называют французской калькой: plainchant ).

Григорианика как принцип и свод отобранных и канонизированных песнопений скоро заняла в Европе доминирующие позиции и надолго сохранила свое влияние: конкурирующие традиции богослужебного пения – мозарабская, амвросианская и галликанская – постепенно вышли из употребления, а от кельтской не сохранилось практически ничего. Различия между школами носили как стилистический, так и церемониальный характер (в амвросианском богослужебном чине, например, иная последовательность обрядов в мессе, а мозарабское пение звучит как тонкое плетение мелизматической нити).

Победу григорианского пения обеспечила прежде всего политика: в 754 году папа Стефан II заключил союз с Пипином Коротким из династии Каролингов и лично короновал его, в результате чего у пап появилась политическая власть и собственные владения (так была образована Папская область). А спустя еще тридцать пять лет “Общее увещание” Карла Великого (сына Пипина) уже прямо предписывало всем в срочном порядке обучиться римскому пению: Каролинги пестовали идеал религиозной унификации и единства обрядов для всех христиан. И в середине IX века папа Лев IV в своей булле уже прямо угрожает отлучением от церкви любому аббату, если он и его монахи исполнят в церкви не григорианское, а что-нибудь иное.

По части равноправия полов средневековые нравы не отличались гибкостью. И кажется невероятным, что первым средневековым композитором, которого мы знаем по имени и от которого до нас дошел внушительный свод сочинений, стала женщина – Хильдегарда Бингенская (1098–1179), настоятельница бенедиктинского монастыря в долине Рейна. В 2012 году папа Бенедикт XVI присвоил ей титул “учителя церкви”, а некоторые ответвления католической церкви чтут ее как святую. Это связано в первую очередь с богословскими трудами Хильдегарды. Но в ее творчестве: трактатах, проповедях, песнях и пьесах (в том числе в литургической драме “Действо о добродетелях”, вероятно первом сохранившемся театральном тексте в жанре “моралите”) – богословие тесно переплеталось с музыкой.

Вокальная музыка Хильдегарды Бингенской примыкает к традиции григорианики – это одноголосные песнопения, видимо не предусматривавшие инструментального сопровождения. Есть, однако, и отличия: фрагменты текста Хильдегарда иногда подчеркивает с помощью мелизматики или направления движения мелодии вверх или вниз. Так что музыка прямо связана с текстом, а творчество представляет собой полноценный литературно-музыкальный синтез.

В “Действе о добродетелях” (вероятно, оно разыгрывалось монахинями и послушницами Бингенской обители вместе с обитателями соседнего мужского монастыря) звучит восемнадцать женских голосов (семнадцать добродетелей и “главная героиня” – человеческая душа), мужской хор “пророков и отцов церкви” и, наконец, отдельный мужской голос для реплик дьявола. Характерно, что дьяволу не полагается настоящая вокальная партия – он лишь ворчит да покрикивает: музыкальное искусство, согласно Хильдегарде, порождается чувством божественной гармонии, которое дьяволу, разумеется, недоступно в силу его дьявольской природы.

Органумы и рождение многоголосия: один день как тысяча лет

Григорианские хоралы долго оставались одноголосными (иначе как было не “увлечься пением”, о чем красноречиво предупреждал Августин). И представляли собой модель для сборки: каждому песнопению соответствовал определенный лад – сумма заранее известных интонаций, комплекс мелодических свойств и возможностей (т. е. каждый церковный лад чем-то похож на конструкторский набор, в который входят мелодии и ритмические формулы, фрагменты, отрезки, а также паттерны и алгоритмы сочетаний).

К IX веку, помимо общих григорианских песнопений, едиными во всей Европе стали последовательность и содержание текстов мессы, без которой не было бы не только музыки Средневековья, но и композиторского искусства новых эпох.

В одну ее часть – ординарий – входили песнопения с неизменным текстом (I – Kyrie eleison , II – Gloria , III – Credo, IV – Sanctus, V – Agnus Dei ); в другую – проприй – тексты, сменяющие друг друга в зависимости от церковного календаря и в соответствии с определенной структурой (разделы Introit, Gradual, Alleluia, Offertorium и Communion ). Поначалу проприй, как череда ситуативных, календарных молитв, считался важнее ординария, но к XV веку все изменилось, если не перевернулось с ног на голову. И большинство композиторских месс, начиная со Средневековья и вплоть до ХХ века, как правило, ориентировано на ординарий, а значит, новую музыку на повторяющийся канонический текст, новый взгляд на него, новый опыт взаимодействия. Музыкальное звучание ординария со временем все дальше отходит от григорианского образца, тогда как проприй и поныне поют почти так же, как при папе Григории I.

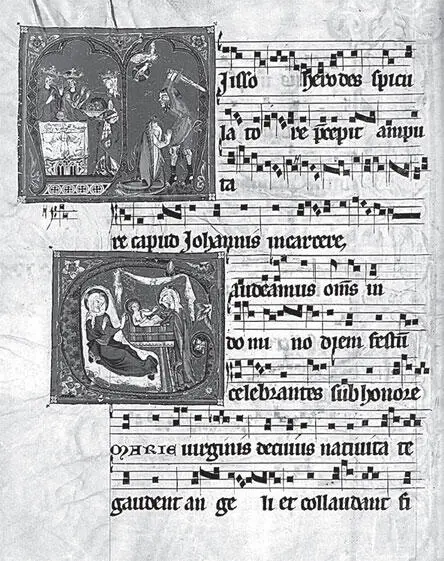

Градуал из доминиканского монастыря Санкт-Катариненталь. Швейцария, ок. 1312.

Другие литургические жанры – аллилуйя, секвенцияи троп: аллилуйя с ее богатыми мелизматическими распевами мелодии звучит перед чтением Евангелия; секвенция – после (слово “секвенция” – последование – указывает на ее место в службе, а текст – благочестивая подтекстовка длинного распева, по мелодическому типу близкого аллилуйе); троп же появился как пояснение к основным текстам ординария и часто пелся на тот же напев, что и основной текст.

Автором первых секвенций считается монах с говорящим именем Ноткер Заика. Он использовал форму, основанную на повторении каждой строки (схематически это выглядит так: А-а, Б-б, В-в, Г-г и т. д.), и этот принцип развития музыкального материала с тех пор стал одним из основных в композиторском арсенале. Известная всем музыкантам секвенция о Страшном суде Dies irae (День гнева) появилась в XIII веке и стала музыкальным символом на все времена (она цитируется в музыке вплоть до XXI века), а ее текст – обязательная часть заупокойной мессы, Реквиема.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: