Коллектив авторов - Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь

- Название:Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Когито-Центр»881f530e-013a-102c-99a2-0288a49f2f10

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89353-404-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь краткое содержание

Книга посвящена секретам» совершенствования певческого и речевого голоса на основе резонансной техники, т. е. активизации резонаторов голосового аппарата во взаимодействии с работой дыхания и гортани с целью улучшения тембра и усиления голоса, достижения его легкости, полётности, неутомимости и защиты гортани от перегрузок и заболеваний.

Содержит высказывания и методические рекомендации выдающихся певцов, опытных вокальных и речевых педагогов, хормейстеров по овладению резонансной техникой пения и речи.

Описания методик приводятся в форме интервью с мастерами вокального искусства и по текстам методических трудов педагогов.

Книга состоит из пяти основных разделов: 1) экспериментально-теоретические основы резонансной техники; 2) интервью с известными певцами и статьи вокальных педагогов (или о них); 3) статьи хормейстеров (или о них); 4) труды педагогов по сценической речи; 5) статьи об исправлении недостатков и охране голоса.

Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– Нет, это та же самая лаборатория певческого голоса, только названия ей иногда давались другие. Но тематика, естественно, не менялась.

– Какие задачи ставились перед лабораторией?

– Новая лаборатория была оснащена уже современной для того времени техникой – магнитофонами, спектроанализаторами голоса, измерителями силы звука, в том числе и прибором моей конструкции – фоновибропнеймографом, как я его назвал.

В задачи лаборатории входило изучение особенностей работы резонаторов во взаимодействии с дыханием у певцов разной квалификации, полётности голоса, вибрато, дикции, вокального слуха, вокальной терминологии. Изучались голоса не только студентов консерватории, но и солистов Кировского (Мариинского) и Малого оперных театров, конечно же, голоса великих певцов в грамзаписи.

Изучали мы также проблему утомления и профессиональных заболеваний голоса. Для этого записывали голоса солистов театра до спектакля и после выступления и анализировали, как изменяется сила голоса, высокая певческая форманта, вибрато, что происходит с артериальным давлением. Оказалось, что у известных мастеров эти показатели остаются в норме и даже улучшаются, а у некоторых солистов – нередко ухудшаются, что, по-видимому, было связано с несовершенством вокальной техники. Об этом у нас был доклад на конгрессе в Праге (Morozov, Ermolaev, Parashina, 1964). Изучались также особенности развития детского певческого голоса на базе хора мальчиков Ленинградской академической капеллы им. М. И. Глинки и детского хора Е. М. Малининой во Дворце пионеров (Морозов, 1963, 1966, 1970).

– Выработали в контакте с кафедрой?

– Да. Будучи заведующим Лабораторией, я присутствовал на заседаниях кафедры сольного пения, где под руководством зав. кафедрой профессора Е. Г. Ольховского педагоги обсуждали, как развивается техника пения их студентов.

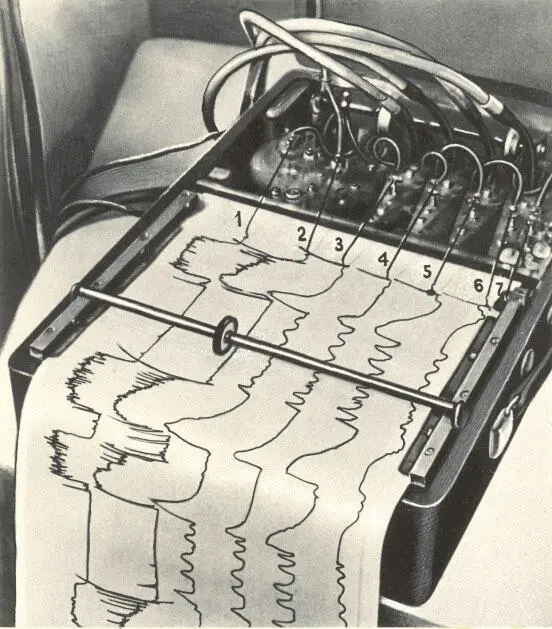

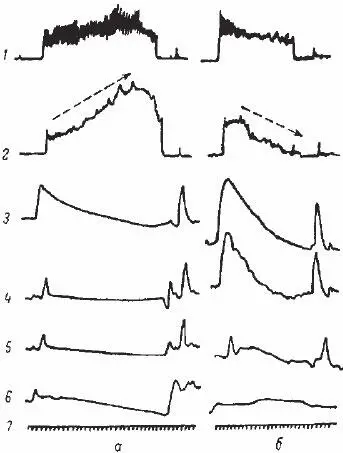

Рис. 2.Исторический предшественник наших современных компьютерных методов исследования певческого голосообразования – чернильнопишущий прибор фоно-вибропнейлюграф, конструкции автора, для одновременной комплексной регистрации силы звука (1), интенсивности вибрации резонаторов (2) и дыхательных экскурсий: верхней части грудной клетки (3), нижних ребер (4), брюшной стенки в области подложечки (5) и области нижней части живота (6). Отметчик времени через 1 секунду (7).

С помощью этого прибора в Ленинградской консерватории в конце 50-х годов автором впервые были изучены закономерности влияния дыхательных движений («опора дыхания» и др.) на активизацию резонансных процессов голосообразования и акустические качества певческого голоса (Морозов, 1957, 1959, 1965, 1967, 1977).

Рис. 3. Пневмографические записи дыхательных движений квалифицированного (а) и неквалифицированного (б) певцов с одновременной регистрацией уровня силы голоса и интенсивности вибрации грудного резонатора.

Движение кривых вверх свидетельствует об усилении голоса, вибрации и процессах вдыхания. Движения вниз – об ослаблении голоса, вибрации и процессах выдыхания.

1 – уровень силы голоса, 2 – интенсивность вибрация грудного резонатора, 3–6 – дыхательные движения: 3 – верхней части грудной клетки, 4 — нижних ребер, 5 – подложечки, 6 – низа живота, 7 – отметка времени через 1 с.

На кафедре царила эверардиевская традиция – диафрагматическое дыхание и резонанс, а о гортани – поменьше или ничего. Замечательные мастера резонансной школы – педагоги кафедры А. Л. Григорьева, В. М. Луканин, И. И. Плешаков, И. П. Лавандо, Т. Н. Лаврова, Е. Г. Ольховский, С. Н. Шапошников, Н. Д. Болотина, и др. – буквально на моих глазах воспитали многие десятки замечательных певцов, в том числе будущих звезд вокального искусства, народных артистов СССР: Елену Образцову, Евгения Нестеренко, Владимира Атлантова, Николая Охотникова, Ирину Богачеву, Владимира Морозова (мой однофамилец), Эдуарда Хиля (нар. арт. РСФСР, академический певец, нашедший себя в эстрадном жанре), Евгению Гороховскую (нар. арт. РСФСР), Сергея Лейферкуса (нар. арт. России), Константина Плужникова (нар. арт. России) и многих других.

Практически все они участвовали в работе Лаборатории певческого голоса в качестве обследуемых и уже в свои студенческие годы демонстрировали великолепную резонансную технику, пели в ведущих оперных театрах, были лауреатами конкурсов, в том числе международных!

– Педагоги участвовали в работе Лаборатории?

– Да, помимо студентов, в работе Лаборатории участвовали и педагоги – С. Н. Шапошников, П. Г. Тихонов, И. А. Нечаев, аспирант кафедры Ю. А. Барсов, а также педагоги зарубежных стран. Участие педагогов состояло в том, что они демонстрировали различные приемы вокальной техники, а мы записывали и анализировали их голоса, дыхание, активность резонаторов. Я иногда и сейчас еще демонстрирую на лекциях, как звучат верхние и грудной резонаторы по записям болгарского певца Ильи Иосифова.

Результаты работы Лаборатории постоянно докладывались и обсуждались на кафедре и на научно-методических конференциях, в том числе на Всесоюзной конференции по вокальному образованию (1966 г.) и опубликованы в ряде статей и монографий (Морозов, 1960, 1964, 1965, 1967, 1970, 1977; Назаренко, 1968; и др.).

– С какими центрами по изучению голоса Вы сотрудничали?

– Необходимо упомянуть о творческих связяхнашей Лаборатории с организованной позже Лабораторией Института им. Гнесиных (Л. Б. Дмитриев, В. Л. Чаплин, Л. К. Ярославцева), с Акустической лабораторией Московской консерватории (Е. А. Рудаков, Д. Д. Юрченко, Е. В. Назайкинский). Совместные работы были у нас с Институтом художественного воспитания АПН РСФСР (Н. Д. Орлова), с Ленинградским институтом по болезням уха, горла, носа (Н. Ф. Лебедева, Т. Е. Шамшева), с Институтом эволюционной физиологии им. И. М. Сеченова АН СССР, где я работал научным сотрудником, и другими центрами по изучению голоса.

– С зарубежными коллегами общались?

– Да, несмотря на все трудности того времени. Важным и практически ценным в нашем сотрудничестве был и остается до сих пор обмен публикациями о результатах исследований певческого голоса – книги, статьи, которые хранятся у меня с автографами уважаемых коллег (Husson, 1960, 1962; Koci, 1970; Large, 1980; Wendler, Seidner, 1987; Sundberg, 1972, 1974, 1987).

– Приходилось ли Вам изучать сценическую речь?

– В 80-х годах мне довелось и посчастливилось, как Вы говорите на радио «Орфей», изучать уже сценическую речьв Ленинградском институте театра музыки и кинематографии в общении с такими замечательными мастерами, педагогами сценической речи, как Б. Л. Муравьев, А. Н. Куницын, В. И. Тарасов, Ю. А. Васильев, В. Н. Гелендеев, Н. А. Латышева, К. В. Куракина, М. П. Пронина. Именно в этом авторитетном центре по воспитанию актеров (ныне – Санкт-Петербургский гос. университет театрального искусства) родился тест на оценку эмоциональной выразительности речи, т. е. эмоционального слухас участием нар. арт. СССР О. В. Басилашвили и актеров театра-студии «Время» (см.: Морозов, 1985; Морозов, Муравьев, 1985; и др.).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: