Григорий Гордон - Эмиль Гилельс. За гранью мифа

- Название:Эмиль Гилельс. За гранью мифа

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Классика-XXI

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89817-194-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Григорий Гордон - Эмиль Гилельс. За гранью мифа краткое содержание

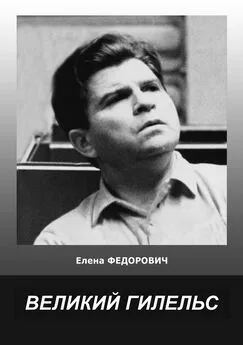

Эта книга об одном из самых великих пианистов XX века — и не только XX: его имя, легендарное уже при жизни, стоит в одном ряду с Листом, Антоном Рубинштейном, Рахманиновым...

Автор неистово полемизирует с известными советскими критиками, создавшими, по его мнению, искаженный портрет Гилельса, знакомит с неизвестными фактами из жизни пианиста, размышляет о гилельсовском искусстве и судьбе художника в меняющемся мире.

Бо́льшая часть материалов публикуется впервые.

(От издательства)

Эмиль Гилельс. За гранью мифа - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Какие могут быть сомнения в той роли, которую играет педагог, — повезет ли с ним, установится ли необходимое взаимопонимание. Как же много это значит! Да и что знает и умеет пятилетняя кроха, впервые пришедшая на урок?! Незачем открывать Америку. Речь совсем о другом.

У Гилельса были — последовательно — три учителя: Яков Ткач, Берта Рейнгбальд, Генрих Нейгауз. Более всех известен последний, первые двое — несколько менее. Но каждый из них — замечательный мастер, и учившимся у них можно только позавидовать. Однако же в отношении Гилельса делались — не раз и не два — такие умозаключения, будто все его достижения — результат воздействия учителей. Можно подумать, что ученик — тем более такой! — пластилин, из которого можно вылепить, что душе угодно… Все это, мягко скажу, сильно отдает непрофессионализмом — ну, научите кого-нибудь стать (или быть) Гилельсом! Не надо доказывать: такие, как Гилельс, — их в искусстве единицы — всем обязаны, несмотря на необходимое и неизбежное ученичество, прежде всего самим себе, своему дару. Версия же о «сотворении» Гилельса учителями имела хождение по целому ряду причин. Сейчас, по возможности кратко, остановлюсь на одной из них.

Для начала проделаем маленький эксперимент. Спросите у любого — интересующегося, разумеется, фортепианной игрой, — чей ученик Гилельс? Ответ мгновенный: Нейгауза. Но ведь сам Нейгауз тоже у кого-то учился, не так ли? У кого же? Здесь придется поломать голову. Судя по всему — что и подтверждается соответствующей литературой, — Нейгауз обучался, не испытывая особой надобности в руководителе (сознательно не называю его имени), в то время как Гилельс — и это тоже из печатных источников — получил от Нейгауза все ему «недостающее».

Мы хорошо знаем учеников А. Гольденвейзера и не перепутаем: вряд ли кто-то считает, будто Д. Башкиров ученик Нейгауза, а А. Ведерников — Гольденвейзера. У кого же учился сам Гольденвейзер? Вопрос не праздный.

Короче говоря, профессора нашего старшего поколения в представлении широких слоев музыкантов и околомузыкальной публики как бы прочно «прикреплены» к своим ученикам, чего нельзя сказать об их собственных «взаимоотношениях» со своими учителями. Почему это так? — Попробуем выяснить… Для этого продолжим викторину, но вопросы будут относиться уже не к старшему поколению, а гилельсовскому (или «рядом» с ним). Чей ученик Микеланджели? Кому он обязан всем? Не спешите, я подожду… Что-то не слышу внятного ответа… Ну, тогда, может быть, вы назовете учителей Гульда?.. Аррау?.. Ну-ка, отвечайте не раздумывая!.. Что, не очень-то получается? Да и вопросы кажутся, наверное, неуместными: ведь все поименованные (и не только они) вроде бы «возникли» сразу такими, какими они живут в нашем сознании.

Коротко об основателях

Теперь впору завершить разговор о нашем старшем поколении (имен пока не называю). Воспользуюсь репликой Маяковского и спрошу: кем они были до семнадцатого года? Конечно же, выдающимися музыкантами. А вот после стали основоположниками советской фортепианной школы. Разве не так? Вот Рахманинов, их сверстник, — так он ничего «не основоположил». Они же оказались у истоков… «Основоположничество» как институт, разумеется, имеет место быть. Но если оно создается искусственно и «действующие лица» назначаются… Мы знаем: Глинка — основоположник русской классической музыки; он стал им в силу своего гения и значения, а не потому, что произошли социальные катаклизмы. Любопытно обстоит дело в литературе: Горький — основоположник, а, к примеру, Бунин или Набоков — нет. (Кстати, порою возможна даже ротация: так, долгое время Америка чтила основателем своей национальной композиторской школы Эдвина Мак-Доуэлла, пока со временем его не сменил — на самом наисправедливейшем основании — Чарльз Айвз; но это к слову.)

Еще немного терпения, читатель, и станет ясно, куда я клоню.

В 1954 году вышла книга под названием «Мастера советской пианистической школы» (обратите внимание на дату: что произошло годом раньше, не надо напоминать). Книга интересная и полезная (допущена «в качестве учебного пособия для студентов фортепианных факультетов консерваторий»). Она содержит четыре очерка: о К. Н. Игумнове, А. Б. Гольденвейзере, Г. Г. Нейгаузе и С. Е. Фейнберге. Вот и обозначены эти имена. Они священны для нашего искусства. И речь не о них вовсе, а о том времени, в котором они жили, выходили на эстраду, учили… (будь моя воля, я бы напечатал этот тезис шрифтом другого цвета — для выделения). Сделаю несколько выписок из вступительной статьи к этой книге, с целью дать читателю представление о том, каким это время было, — тем более что «племя младое и не очень хорошо знакомое» вообще не имеет о нем понятия. Время было, как бы это сказать… своеобычное.

«Успехи советской фортепианно-исполнительской школы — результат повседневных забот партии и советского государства о воспитании и образовании молодежи нашей страны… Решающую роль в достижениях советского пианизма играют принципы марксистско-ленинской эстетики и вытекающие из них идейно-художественные задачи советского искусства, которым подчиняются цели и методы обучения учащихся… Завоевания советского пианизма являются результатом мудрого руководства нашей партии развитием искусства, ее настойчивой борьбы с различными ошибками и чуждыми советской культуре влияниями буржуазного искусства… Если, например, А. Г. Рубинштейн когда-то говорил, что исполнителю „недостаточно заботиться о механизме, а нужно понять, почувствовать, вникнуть и углубиться в творение и воспроизвести перед слушателями идеи его“, то марксистско-ленинская эстетика выдвигает перед советскими педагогами и более глубокие идейно-художественные задачи… Работа советских музыкантов-педагогов над овладением марксистско-ленинской теорией помогает им более глубоко разбираться в основных вопросах музыкальной эстетики, дает им возможность научно обосновать свои взгляды на идейное содержание музыкальных произведений, правильно решать проблемы их интерпретации… А в годы, предшествовавшие постановлению ЦК ВКП(б) об опере „Великая дружба“ В. Мурадели, педагогический репертуар фортепианных классов наших консерваторий, музыкальных училищ и школ нередко засорялся произведениями, наносящими вред правильному воспитанию художественных вкусов учащихся. Постановление ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 года, выступления А. А. Жданова на Совещании деятелей советской музыки и другие опубликованные материалы по идеологическим вопросам сыграли огромную роль и оказали неоценимую помощь советским педагогам в борьбе с недостатками и ошибками в идейно-художественном воспитании нашей молодежи. В последующие годы репертуар учащихся был очищен от антихудожественных, идейно чуждых советскому искусству произведений. Помощь, оказанная партией в исправлении ошибок, имевших место в советской фортепианной педагогике, способствовала укреплению лучших и передовых тенденций… Руководствуясь указаниями партии, советские педагоги выполнили плодотворную работу…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: