Юрий Лоза - Научу писать хиты

- Название:Научу писать хиты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-57171-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Лоза - Научу писать хиты краткое содержание

Перед вами уникальное учебное пособие по созданию песенных текстов. Автор представляет полное и четкое руководство для всех желающих научиться писать действительно хорошую песню. С помощью этой книги вы станете настоящим профессионалом и будете действовать уверенно и точно, с каждым днем приближаясь к своей цели – созданию всенародно любимого ХИТА.

Научу писать хиты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Зря не подумал Эзоп многомудрый о том, что

Гнева отвергнутых жен даже боги боятся!

Ну, или что-нибудь в этом роде. Я не склонен доверять сочинителям всяческих баек о глубокой древности (может быть, это тема моей следующей книги), и буду в дальнейшем опираться на официальные источники. Согласно им, русскую песенную культуру начали хоть как-то изучать сравнительно недавно. Вот что официально появилось к началу девятнадцатого века:

Первые специальные записи на Руси были сделаны в 1619 – 1620 годах для английского путешественника Р. Джеймса – исторические песни о событиях Смутного времени. Уникальную научную ценность имеет рукописный сборник исторических песен, собранных в середине XVII века для заводчика П. А. Демидова с приложением нот. В 1770 – 1774 годах появился сборник в четырех частях М. Д. Чулкова – «Собрание разных песен». В 1790 году вышел из печати нотный песенник Н. А. Львова – «Собрание русских простонародных песен с их голосами, положенными на музыку Иваном Прачем».

(Русский фольклор [10] «Русский фольклор». Издательство «Наука», Москва, 1998 год. Авторы – Т.В. Зуева и Б.П. Кирдан – доктора филологических наук, профессора кафедры русской литературы МПГУ. Рекомендован Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации как учебник для студентов и преподавателей-филологов.

)

Интересно получается! Выходит, что до девятнадцатого века песни на Руси никем и никак не записывались. Нельзя же воспринимать серьезно четыре сборника за двести лет. Ну чем не повод задирать нос всяким «древним» китайцам, арабам и грекам – раз не исследовалось, значит, и не было ничего! Значит, и песен не пелось – такой уж немузыкальный народ – россияне! Ан нет, господа хорошие, очень даже музыкальный! Да и каким еще он может быть, если каждый житель Руси с молоком матери впитывал – «Баю-баюшки-баю» – первую и самую главную песню. К тому же в репертуаре у женщин, кроме этой, были еще с десяток распространенных колыбельных да бессчетное количество тех, что они придумывали сами. Вдобавок с самого крещения наши далекие предки посещали храмы, где звучала чудесная церковная музыка. Причем то, что она звучала, абсолютно неопровержимо. Согласно той же официальной версии, с конца десятого века нашей эры на Русь пришло христианство, а с ним все византийские церковные песнопения. Со временем русские добавили столько собственных сочинений, что церковный хор сегодня имеет на некоторые канонические тексты по несколько вариантов замечательных мелодий (написанных, кстати, нашими соплеменниками)! Да и помимо церкви, в домашнем быту, наши далекие предки без музыки не оставались, потому что всю жизнь наблюдали различные обряды, которые тоже сопровождались песнями:

Ритуальные песни отражали сам обряд, способствовали его формированию и реализации. Заклинательные песни были магическим обращением к силам природы, в величальных прославлялись участники ритуала, в корильных они же и высмеивались, игровые песни исполнялись во время молодежных игр. Песни лирические – наиболее позднее явление в обряде. Их главное назначение – выражать мысли, чувства и настроения.

(Русский фольклор)

Только не надо думать, что выйдя из дома, наши праотцы затыкали уши хлебным мякишем, а рот – вареной брюквой. Нет, дорогие мои, они пели и слушали всегда и везде с утра и до вечера! Николай Васильевич Гоголь [11] Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) – великий русский писатель.

в своих «Петербургских записках» писал: «Покажите мне народ, у которого было бы больше песен! По Волге, от верховья до моря, на всей веренице влекущихся барок заливаются бурлацкие песни. Под песни рубятся из сосновых бревен избы по всей Руси. Под песни мечутся из рук в руки кирпичи и как грибы вырастают города. Под песни баб пеленается, женится и хоронится русский человек». У меня нет повода классику не доверять. А вот что утверждал один из крупнейших русских фольклористов, член-корреспондент Российской академии наук Кирилл Васильевич Чистов в своем труде «Этнография восточных славян»: «Только свадебных песен, многие из которых можно считать художественными шедеврами, известно несколько тысяч». Как вам цифры? Впечатляют? Лично меня – да!

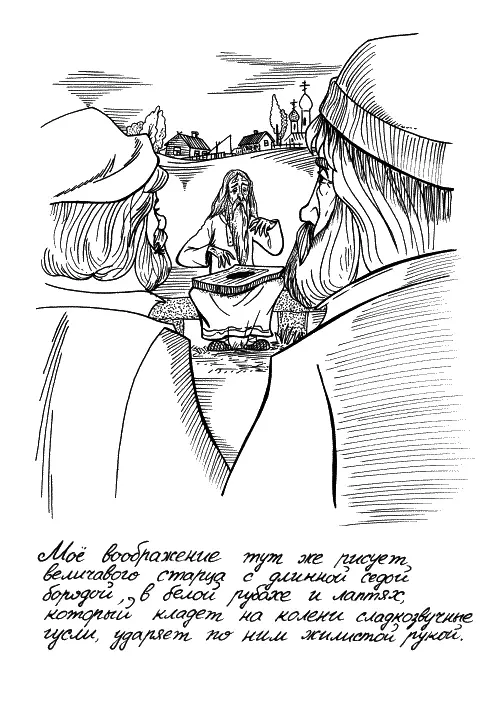

А уж когда доходило до праздников, песню и вовсе было не удержать! Мое воображение тут же рисует величавого старца с длинной седой бородой, в белой рубахе и лаптях. Вот он кладет на колени сладкозвучные гусли, ударяет по ним жилистой рукой – и над зачарованными слушателями, окружившими сказителя, разливается старинная песня. Предположим, такая:

Во богатой Москве да во городе

Проезжал благозваный царь-батюшка

По Охотному ряду со свитою.

А когда повернул на Неглинную,

У гнедого коня государева

Вси копыта в калу замаралися.

Осерчал на безстудство надежа-царь:

Свел он вежди густыя, кустистыя,

Да как зыкнет на всю златоглавую, —

Покажите мне пса шелудивого,

Кто должон был следить за дорогою!

Уж бояре тогда испужалися,

И почали просить царя-батюшку,

Дабы шибко на смерда не гневался —

У того-де полно малых детушек,

Да жена-де седмицу не кормлена.

Отвечал государь подбоченившись, —

Знаю я того татя блудливого,

И детишек его ране видывал —

Сорок лет уж как самому младшему.

И жену его знаю доподлинно —

Токмо та и печали не ведает,

Поелику в поганой неметчине

Покупает хоромы за дорого!

Поскакали гонцы да во все концы,

Все искали того нерадивого,

Но нигде его не смогли найти,

Потому как далеко запрятался

Тот холоп от царевой немилости.

Убо, ноне ништо не меняется:

И дороги годами не чинены,

И ничтожны сыны государевы,

Все в заморских краях отишаются.

Тяжелая это работа – былины сочинять. Я не уверен, что у меня получилась именно былина, ведь не могу даже приблизительно определить, где – былина, где – старинная песня, а где – баллада, что с легкостью осуществляют специалисты, которые при желании могут разнести мое творение в пух и прах. Ну и ладно. Разнесут так разнесут.

Продолжим! Как только смолкал голос песельника, рядом (на соседней площадке, как сказали бы сейчас) начинали свое представление скоморохи – далекий прообраз сегодняшнего мюзик-холла.

Скоморохи – странствующие актеры Древней Руси – певцы, острословы, музыканты, исполнители сценок, дрессировщики, акробаты. Их характеристику дает В. Даль [12] Даль Владимир Иванович (1801–1872) – русский ученый и писатель, член-корреспондент Петербургской академии наук. Прославился как автор «Толкового словаря живого великорусского языка».

: «Скоморох, скоморошка, музыкант, дудочник, чудочник, волынщик, гусляр, промышляющий пляской с песнями, шутками и фокусами, актер, комедиант, потешник, медвежатник, ломака, шут».

Интервал:

Закладка: