Михаил Алпатов - Всеобщая история искусств. Русское искусство с древнейших времен до начала XVIII века. Том3

- Название:Всеобщая история искусств. Русское искусство с древнейших времен до начала XVIII века. Том3

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1955

- Город:Москва-Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Алпатов - Всеобщая история искусств. Русское искусство с древнейших времен до начала XVIII века. Том3 краткое содержание

Всеобщая история искусств. Русское искусство с древнейших времен до начала XVIII века. Том3 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

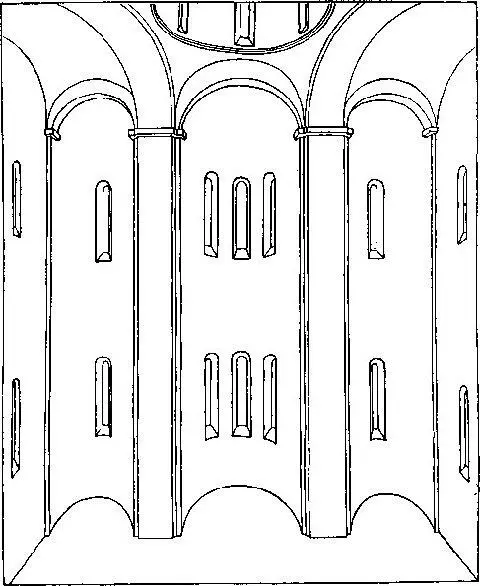

Внутренний вид Георгиевского собора производит особенно сильное впечатление со стороны хор (стр. 101). Здесь мастер Петр еще более решительно отходит от традиций новгородской Софии (стр. 55). Там все впечатление складывалось из взаимодействия разновеликих подпор, пролетов и пространств. Это было сложное развитие нескольких тем, подобное ходу мыслей человека, привыкшего рассматривать каждое явление с разных точек зрения, подкрепляя каждое положение множеством доказательств. Общее впечатление от здания XI века можно назвать симфоническим, так как оно слагается из многих самостоятельных, но образующих гармоническое созвучие частей. В Георгиевском соборе нас охватывает прежде всего впечатление единого порыва кверху, всепокоряющей власти нерасчлененного, цельного пространства. Это пространственное впечатление от собора можно сравнить с зачинами народных песен «Высота ль, высота поднебесная», которые находили себе отзвук и в письменности того времени.

Три алтарных полукружия сразу раскрываются перед вступающим в здание человеком во всем своем величии. Вид этих трех могучих апсид с их отделенными большими интервалами окнами производит сильное, внушительное впечатление троекратным повторением одного и того же мотива. В стремительном движении линий кверху есть нечто возвышающее человека, и вместе с тем в неизмеримой огромности пространства есть и нечто покоряющее его. Здесь не может быть и речи о «разночтениях», о разных точках зрения, как в Софии. Архитектурный образ Георгиевского собора обладает непререкаемой силой воздействия. В этом княжеском соборе мастер Петр выразил то стремление к великому и жизнеутверждающему, которое искони было свойственно русскому народу.

В середине XII века в Новгороде почти прекращается княжеское строительство. Теперь возникает множество небольших приходских храмов. Даже и те храмы, которые возводят епископы или князья, похожи на эти приходские храмы горожан. В XII веке новгородский архиепископ Нифонт сооружает в Пскове собор в Мирожском монастыре (86). Небольшой храм увенчивает лишь один купол, боковые апсиды его предельно понижены, и соответственно этому понижены западные угловые квадраты. Таким образом, низкая глава на широком основании поднимается как бы на перекрестье. Такой тип храма удовлетворял потребность в небольшом помещении. В нем проявилось стремление избавиться от сложности традиционного типа храма, подчинить все здание куполу, слить с его объемом апсиду, сделать здание легко обозримым.

В более позднем, варварски разрушенном фашистами, новгородском храме Спаса на Нередице (84) сочетаются черты нового типа со старыми традициями. Этот небольшой храм построен был новгородским князем, жившим на «городище», но отпечатка княжеских вкусов в нем почти не заметно. Храм увенчивает всего лишь одна глава на очень широком барабане. Он имеет три традиционные апсиды, но средняя, как и в Мирожском монастыре, значительно превосходит по высоте боковые. Лопатки сильно выступают вперед, окна распределены так, что равномерно оживляют всю поверхность стены. В целом в Нередицком храме уже поставлена задача включить все архитектурные элементы в один объем, слить закомары, подчинить широкому куполу все здание. Но строители остановились на полпути: они не решились отступить от традиционного типа крестовокупольного храма.

В XII веке в Новгороде возводится ряд храмов: Благовещенья на Мячине, Петра и Павла на Синичьей горе и др. Новгородские строители проявляют в них изобретательность, вносят разнообразие в пропорции, однако общий новгородский тип небольшого одноглавого храма сохраняется ими без существенных изменений. Вот почему новгородский храм, никогда не спутаешь с современным ему владимиро-суздальским. На нем неизменно лежит отпечаток своеобразной демократической простоты.

В отличие от храмов владимирских, новгородские лишены стройности, нарядности и щеголеватости, зато в них больше внушительной мощи. При всей их коренастости в них всегда верно найдены пропорции; если они и не всегда ладно. скроены, то уж непременно крепко сшиты. Во многих новгородских зданиях, бросается в глаза, что стены сложены не по отвесу, а на глаз; они слегка неправильны, порой, заметно искривлены. Эти неправильности в частностях не лишают, новгородские здания устойчивости в целом. Кривизна линий создает впечатление, будто они вылеплены; вместе с тем она отвлекает внимание от, частностей и заставляет с большей силой воспринимать основные соотношения крупных объемов и больших плоскостей, которые новгородскими зодчими, всегда так безупречно найдены и выражены.

Георгиевский собор Юрьева монастыря. Новгород

Эти особенности связаны с своеобразным пониманием новгородскими зодчими стены. Оно решительно отличается от того, что в конце XII века наблюдается во владимиро-суздальской архитектуре. Там стена все больше распадается на слои. Наоборот, в Новгороде она понимается как нечто нераздельно-цельное. Во владимиро-суздальских храмах лопатки выглядят так, будто они приставлены к стене. В новгородских храмах лопатки нередко составляют основу стены, промежутки между ними носят характер углублений, ниш.

Новгород расположен среди широких лугов. Для того чтобы архитектура не потерялась среди этого равнинного пейзажа, здания должны обладать большой обобщенностью форм. Благодаря тому, что новгородские мастера нередко жертвовали частностями, их здания легко воспринимаются издали. Есть особая прелесть в том, как среди просторов, окружающих Новгород, или в самом городе из массы деревянных домов выделяются гладкие белые кубические массивы древнейших новгородских храмов. По сравнению с византийским храмом XI века (I, 130) новгородский храм (84) выглядит менее нарядным, более упрощенным. Даже в маленьком псковском храмике Мирожского монастыря (86) заключена большая внутренняя сила. Он не теряется на берегу реки Великой. Ему присуща та эпическая простота, которой не хватало зодчеству византийцев.

Новгородцы строили большинство своих храмов из кирпича. Начиная с XII века, они стали покрывать их побелкой. В этом обыкновении сказалось понимание тех местных условий, в которых должна существовать архитектура. Белизна новгородских храмов содействует тому, что они четко выделяются на фоне природы. При солнечном освещении особенно красивы голубые тени на них. Белизна составляет характерный признак новгородских храмов. Под знойным солнцем юга белизна эта могла бы казаться ослепительной, на севере белые стены ловят скудные солнечные лучи и рефлексы. Издали белые новгородские храмы выглядят пронизанными светом, словно излучающими его.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: