Нея Зоркая - История отечественного кино. XX век

- Название:История отечественного кино. XX век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Белый город

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7793-2429-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нея Зоркая - История отечественного кино. XX век краткое содержание

Данная книга посвящена отечественному кинематографу и охватывает важнейшие вехи его становления и расцвета, начиная от истоков в XX веке и заканчивая главой «Блеск и нищета демократии» с многозначным вопросом-постскриптумом: наступит ли в XXI веке расцвет российского кино?

В авторской «Истории отечественного кино. XX век» богатство фактического материала и информативность сочетаются с увлекательностью изложения. Издание адресовано широкому кругу читателей, учащимся, студентам-искусствоведам в качестве дополнительного материала по курсу истории кино.

История отечественного кино. XX век - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Кроме абсурдного «черного списка» запрещенных фильмов существовал длинный белый (если не золотой!) список высокохудожественных, первоклассных картин. Во всесоюзном прокате на 1 января 1986 года (начало перестройки) находилось более 4000 полнометражных художественных фильмов отечественного производства (солидный накопленный фонд!).

Это был обширный репертуар на все вкусы и для всех категорий зрителей – от изощренных киноманов до подростковой массовой аудитории.

Гласность! Первые радости

Из радостных событий времени первым следует назвать возобновление работы в кино Сергея Иосифовича Параджанова (1924–1990), великого художника XX века, армянина по национальности и космополита в лучшем смысле слова по складу таланта, человека трагической и сверхбурной судьбы.

Выпускник ВГИКа, юноша, наделенный множеством талантов и редкостной оригинальностью личности, снял два фильма в Молдавии, но подлинным дебютом, принесшим ему сразу мировую славу, стала картина Тени забытых предков (1964), снятая на Киевской студии по рассказам украинского классика Михаила Коцюбинского. Эта кинематографическая поэма о любви и страданиях юной крестьянской пары, которую разлучила злая судьба, читалась как экранное открытие прекрасного горного края – Западной Украины с ее фольклором, поразительным по красоте и изяществу прикладным искусством, величественной и грозной природой.

Заявив о себе как художник, тонко чувствующий украинскую национальную специфику, Параджанов начал снимать на местном материале лирическую ленту Киевские фрески – в процессе съемок она была запрещена. Горькая доля ожидала и следующий фильм Параджанова Цвет граната – об армянском ашуге Саят-Нове.

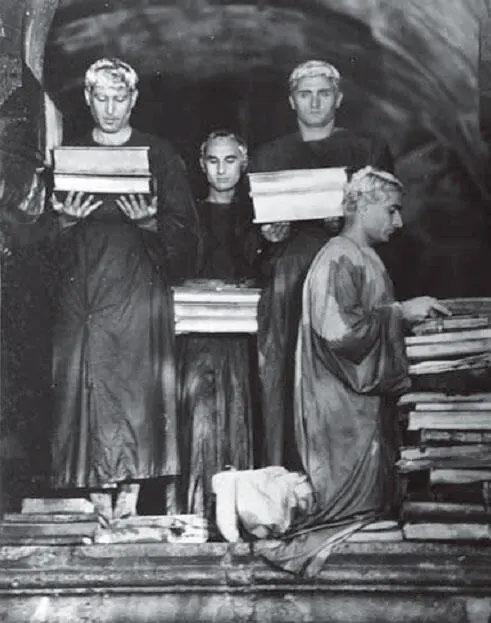

Цвет граната, фильм Сергея Параджанова

Это была не биография поэта, сама по себе увлекательная и яркая, но скорее фреска из жизни армянского народа, о его выдающемся сыне, который вырос в Грузии при царе-просветителе Ираклии, пережил мусульманское пленение, а кончил свои дни в горном армяно-григорианском монастыре.

Параджанов снимал картину по собственному сценарию на студии Арменфильм в Ереване – этот вдохновенный труд увенчался созданием уникальной ленты, где каждый кадр был поистине чудом пластического совершенства, экранного синтеза живописи, музыки, движения.

Софико Чиаурели в фильме Цвет граната

По приказу бездарного руководства фильм был перемонтирован чужими руками и спрятан на дальнюю полку. Ныне, по возможности восстановленный в авторской версии, он числится среди сокровищ мировой кинокладовой.

В 1975 году Сергей Иосифович был арестован по сфабрикованному нелепому уголовному делу и отправлен в лагерь на территории Украины, где отбывал заключение среди уголовников, героически не переставая работать, сочиняя все новые проекты, создавая сценарии видевшихся ему в воображении будущих фильмов. Его материалы, спасенные из зоны и опубликованные в начале 2000 года, поражают талантом и глубиной.

Он был тяжело болен, терял зрение, но ни ходатайства российских кинематографистов, ни даже специально созданный международный комитет, в который вошли видные деятели европейской культуры, не могли изменить положения.

Параджанова спасла лишь перестройка, но долго он не мог найти себе творческого пристанища, пока не вернулся в свой родной Тбилиси, где снял на студии Грузия-фильм две свои последние картины. Всего две, хотя замыслов у него хватило бы на несколько жизней.

Параджанов Сергей Иосифович

(1924–1990)

1961 – «Украинская рапсодия»

1962 – «Цветок на камне»

1964 – «Тени забытых предков»

1966 – «Киевские фрески»

1968 – «Дети – Комитасу»

1968 – «Цвет граната»

1984 – «Легенда о Сурамской крепости»

1986 – «Арабески на тему Пиросмани»

1988 – «Ашик-Кериб»

1990 – «Исповедь» (не закончен)

Легенду о Сурамской крепости (1986) Параджанов снял после пятнадцатилетнего перерыва, страшных и губительных для таланта и души мрачных лет. Но ни усталости, ни отступления от своих вечных поисков истины, добра и красоты не найти в этой поздней работе.

Сюжет – старинное предание о прекрасном юноше, принесенном в жертву ради защиты родного города – живым замурованном в стену мрачной Сурамской твердыни. Тончайшее параджановское чувство национальной культуры, эстетики, стиля сказалось здесь в режиссерском решении, почти неправдоподобно адекватном грузинским живописным и театральным традициям. И если Тени забытых предков явились фильмом истинно украинским, если в Цвете граната воплотилось само понятие об армянском религиозном духе, то Легенда о Сурамской крепости вобрала в себя поэзию грузинской древности, суровую и одновременно изысканную фактуру национального грузинского народного творчества.

Выдающийся русский филолог Юрий Лотман, посвятив фильму обширный и вдохновенный разбор, утверждал: «Определить время его действия в исторических категориях невозможно и не нужно. Он протекает в повторяющемся времени мифа и свободно совмещает приметы различных эпох».

Столь же высокой и единодушной была оценка (и внутри страны, и за рубежом) последнего творения Параджанова, замысел которого он вынашивал давно, – экранизации восточной сказки Лермонтова Ашик-Кериб (1988). И снова – чудодейственная юность режиссерской руки, нескончаемая щедрость фантазии и юмора в воссоздании картины мусульманского анклава многоязычного интернационального города – Тифлиса.

Но режиссера точила беспощадная болезнь – рак. 25 июля 1990 года весь Ереван провожал Сергея Параджанова в последний путь – по завещанию местом его упокоения должна была стать столица Армении.

Его похоронили в Пантеоне. И сегодня слава великого мастера не меркнет. Параджановские чтения, недели, ретроспективы получили всемирное распространение.

Экран счастливого 1987-го радует и зрителей, и критику. И еще будет радовать два-три года – так велик творческий задел и потенциал отечественного кино. Лишь постепенно удары по производству и неминуемое падение проката отечественных лент изменят настроение.

В этом году естественно и прямо продолжаются те линии и направления, которые наметились в первой половине 1980-х. Но подлинной вестницей новых дней стала картина Маленькая Вера – первый полнометражный фильм Василия Владимировича Пичула (р. 1961), окончившего ВГИК по мастерской М. М. Хуциева лишь в 1983 году, по сценарию Марии Хмелик, тоже вгиковки. Это выходило на экран новое поколение.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: