Елена Грицак - Архангельское

- Название:Архангельское

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-2515-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Грицак - Архангельское краткое содержание

Среди множества памятников культуры Подмосковья усадьба в селе Архангельском занимает особое место. Ее история – это чередование периодов расцвета, упадка и полного забвения. В лучшие свои времена она служила для увеселения и сменила двух владельцев, имена которых были знакомы каждому россиянину тогда и не забыты теперь. Ни один из хозяев не жалел средств на ее украшение, и Архангельское, впитав в себя достижения западноевропейского искусства, стало, как ни странно, образцом чисто русской культуры. Между тем сегодня перед знаменитой усадьбой, уже давно ставшей музеем и лишь недавно обратившей на себя внимание Министерства культуры, стоит прямо-таки шекспировский вопрос: «Быть или не быть?». Содержание грандиозного комплекса, помимо средств, требует еще и того, чем обладали бывшие владельцы и чего не имеет музейный коллектив. Сможет ли дальше существовать творение князей Голицына и Юсупова или погибнет, разойдясь по рукам, сегодня не знает никто. Однако время покажет.

Архангельское - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Крепостной мастер отдавал усадьбе все свои силы и способности: проектировал служебные здания, составлял планы и просчитывал сметы, нанимал рабочих, наблюдал за тем, чтобы выполнялись договоры, принимал у строителей работу и давал сделанному письменное заключение. Он же на месте видоизменял и подгонял к реальной обстановке то, чего не могли учесть столичные архитекторы.

Благодаря неистощимой энергии Стрижакова строительство в Архангельском продвигалось невиданными темпами. К началу 1814 года парк приобрел ухоженный, достойный богатого хозяина вид, получив кроме отремонтированных старых оранжерей, несколько новых, еще более просторных и гораздо лучше оборудованных. Большой дом сиял свежей краской снаружи и мрамором внутри. К великой радости Николая Борисовича, готовилась принять первых гостей картинная галерея. В этой усадьбе перебывали все его московские знакомые, благо путь к ней от старой столицы был недолог. Несколько часов не слишком утомительной езды по московскому тракту – и коляска оказывалась у заставы, какая в XIX веке имелась в каждом порядочном поместье. Похваляясь друг перед другом, хозяева отмечали границы своих владений башнями, а порой даже крошечными замками, пилонами, обелисками. Оформление въезда считалось делом очень важным, ведь за ним начинался мир с особой культурой и своеобразными обычаями.

Если рассматривать усадьбу как произведение искусства, то ее замкнутость имела особый смысл. Здесь в отрыве от остальной реальности существовало «все свое»: пространство, время, система ценностей, этикет и нормы поведения. Каждая усадьба ограничивала себя от всего внешнего – не случайно на границах многих из них стояли колонны с такими надписями, как «Пути нет» или «Край света». Для хозяина загородное владение, не в пример городскому, противостояло всему, что не согласовывалось с нормами просвещения. Таковой, по его разумению, была стихия социальной жизни вместе с народом, погрязшим в нищете и темноте духовной. Он не хотел лицезреть даже природу, если та казалась слишком дикой. Усадебный мир заставлял каждого, оказавшегося в нем, занимать позицию зрителя. Вольно или невольно проникая внутрь, тот же человек из простого зрителя превращался в путешественника и прилагал старания, чтобы понять и прочувствовать все, что его окружало.

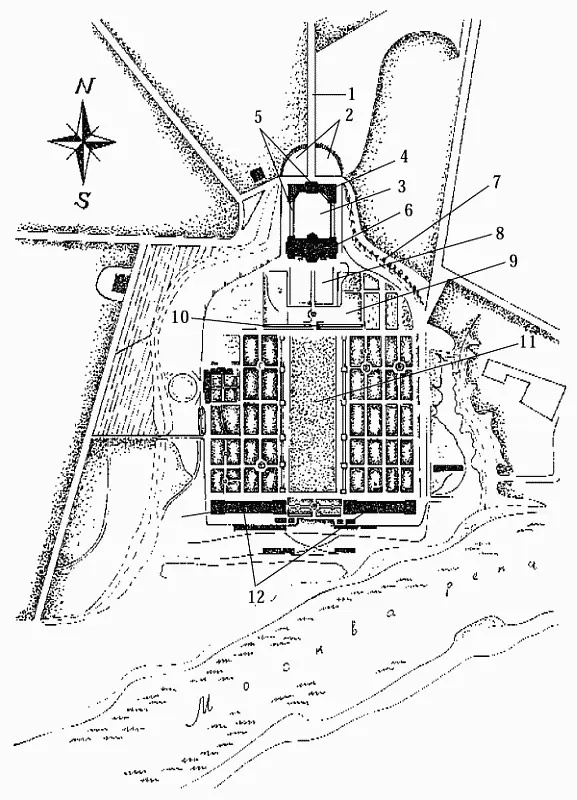

Усадьба Архангельское в начале XIX века: Императорская аллея (1), трельяжные аллеи (2), парадный двор (3), служебные флигели (4), двойные колоннады (5), Большой дом (6), старые голицынские лиственницы (7), верхняя терраса (8), нижняя терраса (9), подпорная стена нижней террасы (10), Большой партер (11), оранжереи (12), фонтан (13)

Юсуповская застава имела вид колонны со щитом, где красовалась художественно выполненная надпись: «Село Архангельское». При необходимости вглубь парка и дальше к дому можно было проехать по короткому пути, выбрав одну из двух узких обсаженных липами аллей. Так частенько поступал сам хозяин, но дамы и важные гости все же предпочитали главный путь, то есть широкую Императорскую аллею, вначале обрамленную соснами, елями и березами. С нее еще издали, высунувшись из окна кареты, нетрудно было разглядеть дворец. Собственно, с дороги взгляду открывалось не само здание, а венчавшая его изящная башенка-бельведер с высоким шпилем: главная аллея до середины поднималась в гору, поэтому все остальное можно было заметить только на спуске. Именно тогда, как и хотел князь, перед глазами внезапно вырастали дворцовые постройки, а затем, по мере приближения к цели, медленно вырисовывались очертания ворот. Массивные, торжественного вида, в верхней своей части они завершались аркой, широкий проем которой позволял видеть часть двора и восхитительный портик.

Северный фасад дворца

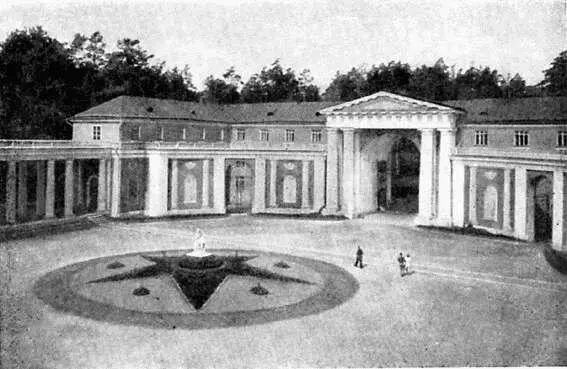

Парадный двор и служебные флигели

Господский дом, который выглядел дворцом, но при Николае Борисовиче так еще не назывался, был центром усадьбы. То, что располагался он не в середине, а на краю участка, вовсе не противоречило канонам классицизма. Зато правила требовали, чтобы к дому для хозяйственной или иной надобности примыкали флигели и различные, зачастую не имевшие рациональной роли, архитектурные формы, например галереи, аркады или, как в Архангельском, колоннады.

Связанные назначением либо чем-нибудь иным, все эти сооружения, как правило, соответствовали основному зданию по виду, но редко стояли на одной линии. Чаще они располагались почти замкнутым прямоугольником, формируя парадный двор – пространство непременно обширное и обычно пустое, ведь в нем надлежало разместить кареты всех приглашенных на самый большой прием.

Парадный двор в Архангельском своим, в общем, стандартным обликом напоминал огромный зал под открытым небом; выдержанный в античном вкусе, он являлся своеобразной прихожей. В 1817 году зодчий Мельников украсил его колоннадой, или, по определению самого создателя, «каменными воротами с колоннами и кирпичным сводом над проездом». Немного позже посреди ранее пустой площадки появилась клумба, которую в свою очередь, оживили не только цветы, но и пластическая группа с изображением воина, который пытается удержать тело убитого друга. Созданные как Орест и Пилад, мраморные греки сначала стояли с другой (южной) стороны дворца, украшая цветник верхней террасы. Перенесенные во двор (на северную сторону), они просуществовали под своими исконными именами больше 100 лет, пока не стали Менелаем и Патроклом. Причины, побудившей так странно переменить название скульптуры, теперь не знает никто. Видимо, сотрудники музея были искушены в античной мифологии не больше, чем управляющие Юсупова, которые в описях именовали Ореста, Пилада и других греческих героев… гладиаторами.

Так или иначе, но название «Менелай с телом Патрокла» закрепилось, как и сама композиция, оставшаяся на клумбе, видимо, навсегда. Когда-то вокруг нее кружились экипажи, доставлявшие гостей из Москвы на большие летние приемы. В такие дни окна и двери дома были распахнуты настежь, играла музыка, усиливая радостное чувство предвкушения праздника. Впрочем, праздник царил здесь всегда, поскольку в отсутствие нарядной публики душевный подъем обеспечивала архитектура. Человека, впервые оказавшегося в Архангельском, особенно изумляла живописная композиция на каменных кулисах, прикрывавших фасады флигелей. Выполненная маслом прямо по камню, она придавала парадному двору необходимую парадность, заодно усиливая «колонный» эффект: колонны на картине выглядели продолжением реальной колоннады. Когда вместо старых фресок были написаны новые, с изображениями муз вместо деревьев, дух парадности не исчез, хотя и стал гораздо менее выраженным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: