Виктор Липатов - Краски времени

- Название:Краски времени

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1983

- Город:м

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Липатов - Краски времени краткое содержание

Эта книга — сборник очерков о русских, западноевропейских и советских художниках, об изобразительном искусстве. Цель книги — привлечь внимание молодого читателя к изобразительному искусству, помочь увидеть в созданиях того или иного художника его индивидуальность, его гражданскую позицию.

Книга может быть использована для внеклассного чтения по истории культуры.

Краски времени - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

…В Третьяковской галерее мы сразу узнаем Рублева. Он царствует в зале иконописи, в красно-золотом мердающем свете. Три иконы призывают нас прежде всего. "Троица" прячется в простенке. Триумвират правит в тронном зале русской иконописи: Спас, апостол Павел, архангел Михаил. Смелое, отважное письмо.

На средней, срединной, доске сохранился только лик Спаса. Доски по бокам утратили живопись, явив свету древнее дерево со всеми сучками. Немного фантазии — и представляешь, как тесали это дерево, как пенились стружки под древнерусским топором. К доске хочется прикоснуться, погладить, ощутить тепло руки тесавшего, приложить ухо, послушать, не шумит ли в старом дереве древнее, ушедшее, канувшее и постоянно возрождающееся в памяти народной — время. Почти шестьсот лет. Из светлой темноты доски выступает величественное золотистое, мудро-знающее лицо.

Не в князе ли Дмитрии Донском почудился Рублеву человек, который положит конец сварам? И не в "Спасе" ли он отразил образ князя — властителя, соединяющего воедино Русскую землю и избавляющего ее ото всех напастей?

У апостола Павла склоненная, почти круглая, мощная голова. Огромный литой лоб исполнен думы чудовищной силы. Портрет-монолит, излучающий мысль, отточенную и выкованную в схватке сомнений. Перед нами образ мудреца и ученого.

И третий — Михаил — символ трогательного сочувствия. Верящее раздумье, почти женственная красота. "Гением трогательной любви" называли его.

Все вместе — они едины. Державный властелин Спас. Мудрец Павел. Нежновнемлющий Михаил.

У художника огромная изобразительная сила, его живописный рассказ ведется сдержанно, плавно, без вскрика, без суеты и ложной драматизации.

Людей возводил в богов. Этого не следует понимать буквально. На его икону житель соседней деревни не показывал пальцем, восклицая: "Гляди-ка — это Федька!" Нет, то был не Федька… Хотя каждое лицо индивидуально по характеру, темпераменту. Но прямой похожести художник избегал, как избегал и бытовых подробностей. Живописал обобщенный образ русского человека — и современника, и далекого потомка, о котором мечталось и верилось. Искусство Рублева вечно, ибо он соединил день настоящий и день будущий.

А лежала перед Рублевым и иная стезя. Когда пригласили его расписывать Благовещенский собор вместе с "Феофаном иконником гречиным да Прохором с Го-родца", наверное, был польщен. Большое признание, хотя и стоит лишь третьим в летописной строке "чернец Андрей Рублев". С восхищением смотрит он на Феофана Грека, величайшего мастера Руси того времени, — сорок церквей расписал Грек. Дивится клокочущей энергии семидесятилетнего человека, его таланту и. многознанию. Не только учителя живописи нашел Рублев в Феофане Греке — встретил философа, стремящегося понять и объяснить жизнь. Тревожила, будоражила кисть-молния, бросавшая на иконы и фрески сполохи неистовой Феофановой мысли и темперамента. Какое-то внутреннее нетерпение гнало его и воспламеняло. Грек был щедр — не таил ни мастерста, ни сокровенных раздумий. Работая, посматривал на окружающих "острыми" глазами, порывисто расхаживал, вел остроумные беседы, озадачивая притчами. Собирались люди, слушали, поражались умелой быстроте и возбужденности кисти знаменитого иконописца.

Феофан Грек многому научил, но… не подавил Андрея Рублева. Тот уже и сам был опытный мастер. И как доказывают историки, знаком был с исихазмом — учением — о нравственном и физическом совершенствовании человека, которое исповедовал Грек. Но московский живописец истолковывал это учение по-своему.

Пророки Грека — неулыбающиеся, уносимые вихрем неумолимых страстей. Белыми высверками иссекается из них огонь душевного напряжения. Люди словно сгорают в нем. Грек, живописуя высокую трагедию самоотречения, все подбрасывал и подбрасывал в "костер" поленья гнева, муки сомнения, страха.

Рублев же хотел, чтобы жизнь стала праздником. Земля казалась ему истерзанной, измученной, но и прекрасной. Он был смиренный, стойкий духом и не видел счастья в перенакале страстей.

Пикассо как-то сказал на выставке детских рисунков: "В их годы я рисовал, как Рафаэль, но мне потребовалась вся жизнь, чтобы научиться рисовать, как они". С годами еще "моложе", радостнее, оптимистичнее становились творения Рублева. Его искусство насыщалось спокойствием, которое Пушкин считал необходимым условием прекрасного.

Феофан Грек — трагик, Андрей Рублев — липик. У Феофана Грека философия разума бунтующего, у Рублева — ищущего.

И удивительно, что многоопытный, знаменитый византиец ощутил и в какой-то мере подчинился таланту и мировоззрению Рублева. Гений узнал гения. Живопись Феофана Грека, сохранив свою кипящую силу, смягчилась, зазвучала более умиротворенно-торжественно.

Говорят в народе: "Не сей на межах жита, ни мудрости в сердцах глупых…" Знал Рублев, что на его образы, на его лики равно смотрели и умные, и глупые, и добрые, и злые. Обращался ли зовуще он только к умным и добрым? Скорее всего хотел посеять мудрое во всех сердцах — вдруг заплодоносит и самая заплесневелая земля? Звал к идеалу не избранных — всех.

"Троица" создана зрелым мастером, счастливо ведающим, что он лучший иконописец Руси.

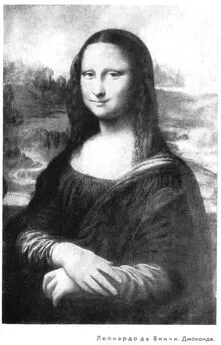

Три глубоко задумавшихся ангела восседают вокруг стола, перед ними чаша. Три странника возвещают Аврааму о рождении сына. Они провидят его судьбу: гибель за людей. Они как бы предвидят печаль и уже избыли ее. Печаль неизбежная, но преодоленная, светлая…

Краски времени. "Троица" "вылеплена" из неназойливого, необжигающего ласкания тихого дня. Ее краски естественны — их называли красками русской осени. Нежна, изысканна, согласованна цветовая гамма. Торжествует синий цвет, успокаиваясь голубым — знаменитый рублевский "голубец", "дивный голубец", который именуют васильковым, а еще верно прилагают к нему певучее слово "лазоревый"; это самый яркий цвет в картине, но он уравновешен массой своих оттенков и действительно впитал и синь раннего неба, и цветущего льна, и васильков, и сияние голубых глаз человеческих…

Богатое пурпурно-коричневое одеяние смягчается бледно-золотым цветом спелого хлебного поля. Выцветшее золото вкупе с нежно-зеленым, достигающим прозрачности светлой волны, и небесно-голубым рождают состояние душевного покоя.

"Троица" напоена великой тишиной. Бурлящие эпохи рождают произведения, лучащиеся абсолютным спокойствием. В том твердость духа, ясное видение пути к будущему. Тишина "Троицы" не келейная, а такая, чтобы видящий еще слышал и чувствовал. Тишина услаждения умом, таинством, свободой созерцания прекрасного.

"Тиха вода, да от нее поток живет".

В картине нет источника света, а "Троица" светится. Свет исходит изнутри, и краски проглядывают одна сквозь другую прозрачно-сияющие. Здесь нет драматизма контрастов светотени, здесь цветотень.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: