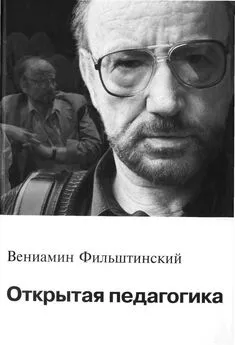

Вениамин Фильштинский - Открытая педагогика

- Название:Открытая педагогика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Балтийские сезоны

- Год:2006

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-902675-16-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вениамин Фильштинский - Открытая педагогика краткое содержание

Книга известного театрального режиссера и педагога, профессора Санкт-Петербургской академии театрального искусства Вениамина Фильштинского посвящена теме, которую сам он обозначает формулой «как рождаются актеры». Автор прослеживает отношения будущего артиста и педагога с первых шагов — с экзаменов в театральную школу — до первых ролей. И как педагог, и как режиссер Фильштинский исповедует «этюдный метод», что дает потрясающие результаты — и на сцене, и в учебной аудитории, и на международных мастер-классах. Книга поможет прикоснуться к тайнам творчества. Здесь есть чему поучиться и с чем поспорить. Она заинтересует профессионалов и будущих студентов, практиков и теоретиков, — всех тех, кому дорог театр.

Открытая педагогика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Наконец, по инициативе Л. А. Додина появилась на стене, рядом с входом в 51-ю, черная красивая доска, на металле которой выбиты слова: «Мемориальная мастерская профессора А. И. Кацмана. Здесь он работал с 1975 по 1989 годы». Теперь уже никто не сможет забыть, что здесь работал выдающийся педагог.

…Помню, мы смотрели телевизионную передачу, посвященную Аркадию Иосифовичу, сделанную его учениками-режиссерами. Она была подготовлена к годовщине смерти Мастера и, возможно, ее следовало смотреть молча, тем не менее, вся передача сопровождалась взрывами смеха. Это было что-то необычное. Очень много все тогда смеялись… Возник какой-то странный сплав нежности, юмора и тепла, — именно такие чувства вызвала память об этом человеке. В этом была, я думаю, необыкновенная реакция на необыкновенного человека.

Курс закончил учебу в институте, закончил четырехлетний путь. И мы все — педагоги и студенты — поехали в Тарховку, где отмечали это событие, и, конечно же, львиная доля застольного времени была посвящена Аркадию Иосифовичу. Вспоминали о нем и опять смеялись. Смеялись очень много.

В этом же 1991 году я стал учить новый курс, уже самостоятельно, уже не доучивать людей, в которых основа была заложена А. И. Кацманом, а учить новых студентов, как говорится, с нуля… И стал я убеждаться, как это непросто — работать в стенах, где работал Кацман, и что в этих стенах придется еще много раз, решая педагогические, творческие задачи, соотноситься с опытом покойного Мастера.

1991 г., ноябрь

НА УРОКАХ Л. А. ДОДИНА

В 1989 и 1990 годах Л. А. Додин осуществил в институте набор двух составляющих своего режиссерско-актерского курса. Это было будущее новое поколение Малого драматического, впоследствии громко заявившее о себе «Гаудеамусом», «Клаустрофобией», «Пьесой без названия». Но начиналось все осенью 1989 г., естественно, с тренинга, с упорного постижения будущими режиссерами основ профессии. Мне как педагогу актерского мастерства посчастливилось принять участие в этом увлекательном захватывающем процессе. Причем обстоятельства сложились так, что в самом начале я работал один. После летнего набора Л.А. уехал с театром за границу на довольно длительные гастроли. Разумеется, направление педагогической работы у нас с ним было подробно оговорено. В конце ноября Л.А. приехал, и мы готовы были показать ему наработанное. Я очень рад, что в то время вел подробный педагогический дневник, ибо те уроки Додина были чрезвычайно интересны, а сейчас, рассматриваемые с десятилетней дистанции, они полезны и любопытны вдвойне…

Мы сговорились с Л.А., что он не станет эти записки читать заранее, а я не буду их редактировать, приближая к сегодняшним своим ощущениям. Как было — так было. Как записалось — так записалось. Пусть сейчас что-то даже выглядит невнятным и отрывочным.

Показ Мастеру… Волнение перед просмотром наивысшее… Впрочем, отмечу сразу: непрерывного просмотра не получилось. Довольно скоро Л.А. остановил показ, и в дальнейшем он не все смотрел подряд: останавливал, уточнял, предлагал решения, за что-то ругал студентов, что-то немного хвалил, подключал к работе студентов-зрителей.

Первым объектом его пристального внимания стал этюд Олега Д.

Ингаляция

Л.А. указал Олегу, что не хватает точности физического самочувствия. Физическое самочувствие должно быть болезненным, болезнь должна быть не такой легкой. Он может потеть, быть всерьез простуженным, не раз за время болезни сменить рубашку, у него могут чесаться корни волос…

Когда студент перед второй попыткой начал, как говорят, «собираться», «сосредотачиваться», Л.А. остановил его, сказав, что как раз надо не собираться, т. е. напрягаться, а наоборот полностью расслабиться, а потом сразу попасть в озноб. Тут он придал на некоторое время работе общий характер. Параллельно с тем, что студент делал на площадке, Л.А. попросил тех, кто сидит и смотрит, также вспомнить простуду, «побыть в простуде»… Он напомнил, в частности, что больной человек о чем-то думает, какие-то мысли у него есть, поставив вопрос о внутреннем тексте. При этом Л.А. все время просил об одном: не торопиться. И при всей погруженности в самочувствие не терять контроля над собой.

Олег пытался что-то сделать, как мне казалось, достаточно убедительно, но Л.А. требовал гораздо большего. Он подчеркнул, что больной организм как-то себя проявляет, что больной человек кашляет, в его животе что-то бурчит и т. п. Далее, после массированной «атаки» на тело Олега, Л.А. повел разговор о том, что происходит уже с самой глоткой, зачем делается ингаляция.

— В том и состоит конфликтность поведения больного человека, что надо бороться с болезнью, надо лечиться, в то время как организм ослаблен. У больного мысли не такие вялые: «Ах, я болею, ах, мне плохо…» Он зло ругается: «Какой я был дурак, когда ел мороженое!»

Так Л.А. уточнял характер внутреннего текста. Еще он сказал, что человек, — существо довольно неприличное, и лет ничего красивого в том, как человек болеет…

— Надо подсмотреть, что с человеком во время болезни происходит, точно это вспомнить и смело осуществлять.

Я по ходу дела отметил для себя, что Додин работает больше над физическим самочувствием, чем над воображаемым предметом. Это было в русле моих размышлений в предварительный период нашей работы со студентами, хотя, может быть, я был слишком осторожен, лишь нащупывал методическую основу, Додин же поставил вопрос безусловно и практически.

— «Попить»? Это не так просто. Попить… А вода теплая, противная…

Дальше Л.А. попросил уже Игоря Н. подхватить этот этюд и продолжал добиваться физиологической правды уже от него. Л.А. сделал замечание: у Игоря лучше, чем у Олега, «в мозгах» (то есть, у пего вернее внутренний текст). И все же он упрекнул Игоря, сказав, что у пего «не то дыхание».

— У всех не то дыхание. Да, дышать больному человеку больно, но парадокс в том, что дышать хочется. У всех вас работают «ручки», «ножки», а не руки и ноги. Вы действуете кукольно, неполноценно. У всех мелкое дыхание, а дыхание — это то, что соединяет голову, руки, ноги — все части тела воедино.

Потом Л.А. еще не раз возвращался к дыханию. Такой объем различных соображений был высказан Додиным уже в связи с первым этюдом. Далее была…

Установка двери

Этюд Даниила П.: установка двери в летнем сарайчике. Этот этюд Л.А. смотрел не больше минуты. Сразу стал делать замечания, заставил Даниила работать с настоящей тяжестью — нагрузили на него собранные по аудитории тяжелые вещи, ругал за то, что он «отдельно отдыхает, отдельно работает», теряя при этом дверь как объект основного действия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: