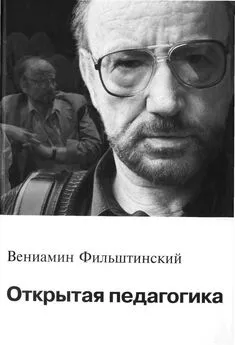

Вениамин Фильштинский - Открытая педагогика

- Название:Открытая педагогика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Балтийские сезоны

- Год:2006

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-902675-16-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вениамин Фильштинский - Открытая педагогика краткое содержание

Книга известного театрального режиссера и педагога, профессора Санкт-Петербургской академии театрального искусства Вениамина Фильштинского посвящена теме, которую сам он обозначает формулой «как рождаются актеры». Автор прослеживает отношения будущего артиста и педагога с первых шагов — с экзаменов в театральную школу — до первых ролей. И как педагог, и как режиссер Фильштинский исповедует «этюдный метод», что дает потрясающие результаты — и на сцене, и в учебной аудитории, и на международных мастер-классах. Книга поможет прикоснуться к тайнам творчества. Здесь есть чему поучиться и с чем поспорить. Она заинтересует профессионалов и будущих студентов, практиков и теоретиков, — всех тех, кому дорог театр.

Открытая педагогика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Сено

Игорь Н. начал делать этюд «Сено». Л.А. остановил. Причина: работа не может быть вне мысли, вне внутренних текстов. Дальше пошли конкретные замечания, например:

— Важно точно выполнять детали, общие для всех в данной работе, но особенно важно найти индивидуальное проявление человека в этом действии.

О том моменте, когда студент поднимает сено на вилы и несет через двор: «Главное тут не добежать, а удержать сено на вилах».

Еще Л.А. повторил свою мысль, высказанную на прошлом уроке.

— Когда ты что-то сделал хорошо, у тебя возникает «подпрыг чувства». То есть, опять же каждое последующее действие возникает на энергии удовольствия или неудовольствия от совершения предыдущего.

Корректируя этюд «Сено» для того, чтобы проверить напряжение в ногах и дыхание, Л.А. велел студенту на вытянутых руках поднимать другого студента: «Любое движение начинается с пятки. Одно движение переливается в другое. Ничего нельзя начинать с нуля и ничто нельзя заканчивать точкой. Пусть — многоточие…»

«О бренности» и «Раскольников»

После этих этюдов по цепочкам физических действий, взятых из классической литературы — по Чехову и Достоевскому — Л.А. впервые попросил студентов обсудить увиденные работы.

Забегая вперед, скажу, что «Раскольников» ему понравился. Однако он заметил: «Комнату Раскольникова Достоевский знает лучше, чем мы знаем свою комнату, и в ней должно быть интереснее, чем в своей».

Эта мысль возникла у Л.А. полемически, в ответ на оправдания Андрея Р. после этюда «Установка телефона». Андрей тогда говорил:

— Лев Абрамович, я ведь в своей комнате, я ее так хорошо знаю, что не обращаю внимания на мелочи, не воспринимаю ее в деталях!

— Ну, и что в этом хорошего? Да, мы свою комнату не знаем. А Достоевский комнату Раскольникова знает досконально, и значит, это важно и для самого Раскольникова.

В целом Л.А. похвалил Юру К. за «Раскольникова» — за общую логичность, а вот Андрею сказал, что в этюде по Чехову не разгадана логика человека, готовящегося к еде, что Андрей в чеховскую логику не попал.

— Правда, коротенький рассказ Чехова в этом смысле труднее, так как в нем не написаны обстоятельства, тогда как у Достоевского обстоятельства объяснены подробно…

…ЛЕТОПИСИ Игоря Н., Наташи К., Антона К., Андрея Р. Эти остроумные, хорошие летописи, к сожалению, не получились — студенты были зажаты.

Из педагогической тактики Додина

Даниил П. собирался показать фрагменты своего режиссерского «взгляда», но Л.А. возмутился — очень долго и лениво готовили декорацию — и не стал смотреть. Массовый этюд «Колодцы» Л.А. тоже смотреть не стал. С его точки зрения, студенты слишком вяло реагировали на его замечания: «Все, что вы делали сегодня — скучно, ваши лица не реагируют на мои слова. Мои замечания надо выполнять сразу, даже если вы их не понимаете, ибо, выполняя, и поймете. Мне не нужна простая добросовестность, мне интересно только то, что интересно вам и чем вы хотите со мной, зрителем, поделиться. Вот и сегодняшний зачин ваш был дежурным; в серьезном своем разделе он не заставил волноваться, а в смешном не заставил смеяться».

Затем Л.А. коснулся процесса самовоспитания: «Без боли и крови мозоли не сорвешь. А у вас есть мозоли, есть закостенелость, задубелость. Самовоспитание не может быть безболезненным, не может быть бесконфликтным».

Потом он дал задания.

Первое: этюд по классической литературе (уже не упражнение на цепочки физических действий, а полноценный этюд по классическому произведению).

Второе: этюд на тему «огромная тяжесть» или «огромный риск для жизни».

Третье: этюды на тему «я это люблю» или «я это ненавижу».

Забегая вперед, должен сказать; эти задания в первом семестре не понадобились, мы их практически не смотрели — так уж сложилось. Впрочем, все эти задания, эти учебные мотивы, конечно же, откликнулись и по существу пронизали дальнейшую работу — и над «Стройбатом», и на втором курсе, когда без этого не могла бы, видимо, начаться серьезная работа над Чеховым.

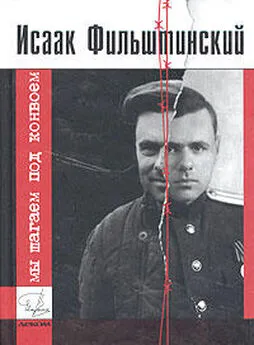

Он имел уже совершенно другую тему. Тогда, 6 декабря, состоялся показ этюдов по «Стройбату» С. Каледина. (Осуществленный впоследствии спектакль был назван «Гаудеамус».) Напомню: эта работа была абсолютно самостоятельной. Примерно месяц прошел с того момента, как студенты получили соответствующее задание, хотя наиболее интенсивная работа была проделана в последние дни. Наверняка она особенно интенсифицировалась под влиянием состоявшихся двух встреч с мастером.

Ребята показали зачин «Физзарядка в армии» и этюды «На КПП», «Сиделка», «На губе», «Ленинская комната», «Санчасть», «Мотоциклист», «Прощание». Показали в целом очень хорошо, с первом, эффектно. Было видно, что они работали над «Стройбатом» увлеченно, с подъемом, и главное — творчески очень грамотно. Верным была работа этюдами — они не стали инсценировать и репетировать повесть, а готовили этюды в связи с повестью. Верно, что они вспоминали и изучали жизнь, что использовали подлинные солдатские письма, что выслушивали очевидцев армейской реальности. По-моему, актерски очень хорошо проявились Даниил, Наташа, Сережа и Игорь Н., чуть похуже — Олег, Юра и Игорь К. (Не очень мне тогда понравились Андрей и Антон. Но сейчас это, конечно, уже не важно.)

После показа Л.А. попросил студентов рассказать, как шел процесс работы. Рассказывали они очень интересно. Было ясно, что они использовали свой жизненный опыт, весь запас впечатлений. Они были прекрасны в своих рассказах. Л.А. просил их подумать, какова разница между их работой над этюдами и работой над «Стройбатом»… Вывод Л.А. сделал такой: «В пробах этюдов вы были бесчувственны, а значит, вы были и формалистами, а здесь вы формалистами не были. Человек и в жизни играет только в интересное. Вам было интересно — было интересно и нам, а раньше и вам и нам было скучно».

Не обошлось и без «спора». Студенты сказали, что, мол, воображаемый предмет мешает психологизму, Л.А. стал убеждать их в том, что это нужно, полезно и т. д. Впрочем, тогда он их, кажется, не очень убедил.

Итак, в обучении возник резкий поворот. Что тут важнее было — включение в процесс обучения руководителя курса или поворот к «Стройбату», трудно сказать. Видимо, и то, и другое. Во всяком случае, сложилось так, что и этюдная, и классическая тренинговая части с этого времени стали постепенно уходить в песок.

Программа обучения оказалась воистину экспериментальной!.. Впервые в практике института после первого семестра не было обычного зачета по актерскому мастерству в виде традиционных этюдов. Поворот в сторону «Стройбата» стал окончательным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: