Коллектив авторов - Лесной: исчезнувший мир. Очерки петербургского предместья

- Название:Лесной: исчезнувший мир. Очерки петербургского предместья

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2011

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-02714-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Лесной: исчезнувший мир. Очерки петербургского предместья краткое содержание

Время неумолимо. Мир Лесного ушел в прошлое, за редким исключением исчез практически безвозвратно. Ныне старый Лесной существует разве что отдельными островками в море стандартной кирпичной и панельной застройки. Тем ценнее эта книга – книга о домах, улицах и прежде всего о людях, живших здесь. Читатель найдет на страницах настоящего издания немало имен живших здесь выдающихся людей, узнает об их судьбах, порой уводивших далеко от родных кленов и акаций. Без этого «человеческого фактора» история Лесного была бы не то что неполной – немыслимой.

Лесной: исчезнувший мир. Очерки петербургского предместья - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Исчезли улицы: Новая, Лесная, Янковская, Объездная, Раздельная, Яковская, Ананьевская, Васильевская, Михайловская…

Нет больше наших старых дворов, и нигде не осталось тех убитых до тверди прихотливых дорожек, по которым так славно, так вольно было разбежаться или катиться на велосипеде! Дорожки и тропинки эти тоже бежали от двора ко двору, от дома к дому, то напрямик по диагонали, то огибая палисадники, сараи, огороды.

Навсегда исчезли и сами дома – почти сплошь деревянные, исконно бревенчатые или фигурно обшитые рейкой, чаще всего двухэтажные, непременно с верандами, многие с теремками и башенками, а иные еще и в кружеве резьбы или в радуге витражей. У каждого свое лицо. Загородный деревянный модерн.

Старо-Парголовский, 32

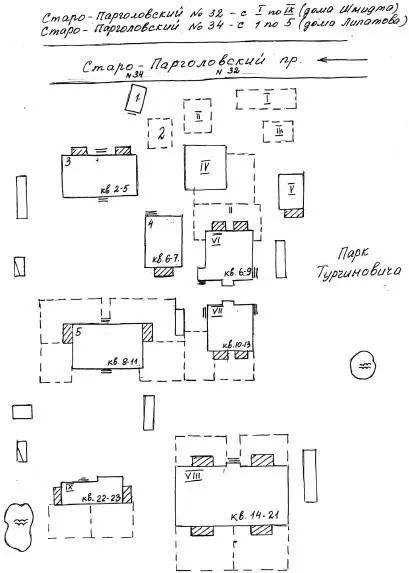

Участки домов № 32 и 34 по Старо-Парголовскому проспекту в начале XX века принадлежали домовладельцам Шмитту (№ 32) и лесопромышленнику Липатову (№ 34). Под каждым номером было по нескольку флигелей, и только один из них выходил на проспект, остальные рассыпались по склону и уходили далеко вглубь участков (на этом месте стоят сейчас корпуса дома № 40 по проспекту Тореза).

Угол Институтского и проспекта Тореза. Современный вид. Здесь был парк Турчиновича, за ним – участки домов № 32 и 34 по Старо-Парголовскому проспекту

После революции и до конца 1930-х годов дом № 32 состоял из девяти, а № 34 – из пяти отдельных жилых строений. Ближними к проспекту были протянувшийся вдоль него одноэтажный флигель 32-го, за ним, стоявшая чуть наискосок и торцом к проспекту, дворницкая дома № 34. Главные же, «господские» дома стояли чуть ниже, в глубине участков, остальные – вокруг них и еще дальше под уклон. Все квартиры в них сдавались в аренду. После революции жильцы, которые там оставались, стали съемщиками национализированного государственного жилья. Появились, как и во всем городе, ЖАКТы [10] ЖАКТы: жилищные арендно-кооперативные товарищества. То же – их управляющие конторы.

и управдомы.

Поскольку оба эти участка примыкали друг к другу и не были разделены какой-либо видимой границей, постройки тесно переплелись между собой, сомкнулись садами и объединились общими внутренними дворами, так что не сразу можно было определить, какой флигель к какому номеру дома относится. Да и двор-то по существу был один, только состоял он из нескольких свободно соединяющихся друг с другом площадок. Все это вместе образовывало свой замкнутый посад, некий оазис среди соседних свободных земель. Если смотреть от проспекта, то слева был так называемый «парк Турчиновича», справа – пустырь с одиночными соснами до самой Васильевской улицы [11] На дореволюционных планах это место обозначено как усадьба и парк Латкина.

. Внизу, за последними нашими домами, огороды, и только за ними – Раздельная улица, она возникала прямо среди картофельного поля и вела к трамвайному кольцу у «Светланы».

На пустыре справа незадолго до войны для рабочих завода «Светлана» построили стандартные дома: двухэтажные деревянные бараки, каждый – с двумя входами и под черной рубероидной крышей. Вид этой внезапно возникшей колонии представлял бы предельно унылую картину, если бы не такой же светлый, как и сам песчаный склон, простодушно-желтоватый цвет возведенных построек. Но жизнь их оказалась совсем короткой. Во время блокады их разобрали на дрова.

Однако само место, где совсем недолго простояли бараки и которое до этого нам казалось таким, будто там ничего никогда и не было, имело свою давнюю историю. Именно здесь в конце XIX – начале XX веков находились усадьба и парк Николая Васильевича Латкина, известного в те времена ученого-географа и золотопромышленника, а в 80-е годы XIX века и директора

Дома милосердия на Большой Объездной (ныне – улица Орбели). Мне говорили, что в той стороне Старо-Парголовского, недалеко от Исакова переулка, в одном из дворов еще долго сохранялся мраморный фонтан. Видимо, это было последнее напоминание о бывшем имении Латкина.

Над Лесным, каким я застала его в своем детстве, уже пронесся тот первый ураган беды – вот и появились вокруг нас пустыри на месте бывших усадеб. Эту картину запустения очень наглядно передал в своем очерке первый историк Лесного С.А. Безбах: «После революции и отмены права собственности на землю строгое разграничение участков постепенно исчезло. К этому времени в связи с разрухой и топливным кризисом была снесена большая часть заборов, да и самые дома также часто шли на топливо. В эти годы Лесной имел печальный вид. Множество пустырей с грудами кирпичей и остатками труб, обозначавшими места исчезнувших домов, широкими прорехами разделяли уцелевшие постройки. Самые дома, зачастую наполовину заселенные, занесенные снегом зимой и окруженные бесчисленными огородами летом, тоже выглядели невесело».

Мы жили на большом удалении от проспекта, поэтому самые верхние, небольшие и одноэтажные, почти деревенские дома помнятся плохо. Каждый стоял в своем палисаднике, один из них был с мезонином. Даже двухэтажный шмиттовский особняк, в котором до последних его дней жил кто-то из семейства бывшего домовладельца, запомнился лишь своей основательностью, добротностью и каштановым цветом бревенчатой кладки. С севера он замыкался брандмауэром. Эта каменная стена долго еще оставалась потом, после войны, когда самого дома уже не было. Она возвышалась среди густой заросли акаций и сирени как памятник былому, напоминая собой руины какой-то старой крепости и придавая пейзажу романтический настрой.

Между палисадниками и дальше вниз, под сенью акаций, шла самая уютная и таинственная в наших дворах дорожка, по ней мало кто ходил, только от дома к дому. Летом там, под навесом листвы, всегда было прохладно и пахло почти как у лесного ручья. Слева от нее, вдоль и чуть ниже, в овражке, уже на границе парка Турчиновича, весь окруженный зеленью, прятался низенький светло-серый домик. В нем жила большая семья Павловых, где были уже взрослые братья и сестры. В блокаду дом Павловых сломали первым.

Примерный план расположения домов № 32 и 34.

Дом № 32: IV – дом О.М. Шмитта; V – дом Павловых; VI – «кондратьевский» дом; VII – «станкинский» дом; VIII – дом, где жили мой дед В.А. Трофимов и вся семья моего отца; IX – «Шаповаловский» дом; 1 – дворницкая дома № 34; 3 – дом Липатова; 4 – дом семьи Нины Завитаевой; 5 – мой дом ( до войны )

Справа и еще дальше от проспекта стояли два двухэтажных и совсем одинаковых дома, только развернутых в разные стороны, как бы зеркально отраженных в плане. В нашем обиходе их называли «кондратьевский» и «станкинский». Своей парадной стороной, каждый с четырьмя застекленными верандами, они смотрели один – на восток, второй – на запад, а друг к другу были обращены их два крыльца: одно – под крышей на резных столбиках и с боковыми стенками от верхней ступени, второе – пологое и без навеса. На высоком крыльце первого дома летом часто сидели, оно выходило на теплое вечернее солнце.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: