Коллектив авторов - Лесной: исчезнувший мир. Очерки петербургского предместья

- Название:Лесной: исчезнувший мир. Очерки петербургского предместья

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2011

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-02714-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Лесной: исчезнувший мир. Очерки петербургского предместья краткое содержание

Время неумолимо. Мир Лесного ушел в прошлое, за редким исключением исчез практически безвозвратно. Ныне старый Лесной существует разве что отдельными островками в море стандартной кирпичной и панельной застройки. Тем ценнее эта книга – книга о домах, улицах и прежде всего о людях, живших здесь. Читатель найдет на страницах настоящего издания немало имен живших здесь выдающихся людей, узнает об их судьбах, порой уводивших далеко от родных кленов и акаций. Без этого «человеческого фактора» история Лесного была бы не то что неполной – немыслимой.

Лесной: исчезнувший мир. Очерки петербургского предместья - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Всегда, когда я бывала на рынке, ассортимент товаров был примерно одинаковый, бедный и сомнительный. Очень редко продавались несколько картофелин, капустные листья. Более съедобные продукты шли в обмен на табак и водку, их иногда выдавали нам по карточкам.

Наиболее дорого стоили плитки столярного клея. Из них варили кисель, но есть его было опасно. Были случаи мучительной смерти из-за непроходимости кишечника.

Говоря о том, чем питались блокадники, нельзя не упомянуть об одной истории, также непосредственно связанной с Лесным. Летом 1942 года, когда уже не было такого лютого голода, я обратила внимание на какое-то необычное движение по Большой Спасской улице. Пассажиры выходили на остановке из трамвая и шли по направлению к кладбищу, а навстречу им двигались нагруженные мешками, очень довольные люди. Они останавливались, что-то объясняли, показывали пальцами, куда надо идти.

Нагруженные люди постоянно жевали, и лица у них были невероятно грязными. В вагоне трамвая они доставали из мешков какие-то темные глыбы, угощали кондукторшу и пассажиров. Говорили, что на овощебазе около кладбища, под землей, обнаружили… творог. И такой там большой слой творога, всем хватит. Он жирный, но почему-то очень темный. Наверное, потому что долго лежал. Давали советы, как лучше печь из этого «творога» лепешки.

Некоторые пассажиры приезжали за «творогом» несколько раз. Паломничество на овощебазу кончилось только тогда, когда полностью был выбран из-под земли весь слой так называемого «творога». Людям не приходило в голову, что не может просто так, под землей, лежать творог. В действительности это был слой торфа.

В начале 1950-х годов в Лесном началось строительство типовых каменных домов. Сначала строили пятиэтажные «сталинские» дома с высокими потолками и большими квартирами, но большей частью коммунальными. В конце 1950-х годов перешли к постройке «хрущевок»: сначала кирпичных, а потом – панельных. Потолки в этих домах стали низкими, а квартиры – маленькими, но зато отдельными для каждой семьи. К концу 1960-х годов стали появляться и другие типы зданий. Почти все деревянные дома снесли.

Большинство жителей хотели как можно скорее переехать в каменные дома, потому что старые деревянные приходили в ветхость, их не ремонтировали, жить в них было неудобно и холодно. Были даже случаи, когда поджигали сараи вблизи дома в расчете, что сгорит и сам дом, а жильцы тут же получат ордера на новые квартиры. Другие же с большой печалью покидали насиженные места, клочки земли с огородами: переселяли в основном не в рядом строящиеся дома, а в другие, еще не благоустроенные районы новостроек.

Сейчас район Лесного весь застроен. Он выглядит красивее, чем другие, нет монотонности в архитектуре и расстановке зданий, гораздо больше зелени. Но огромное количество транспорта, большие тяжелые грузовики, отравляющие воздух выхлопными газами, непрерывный шум – все это резко ухудшает состояние района. Гибнет Сосновка, превращенная теперь в парк, умирают деревья в парке Политехнического института. Особенно болеют и гибнут сосны. Лиственные деревья пока держатся. Нравы жителей резко изменились: ломают кусты, вытаптывают газоны, разламывают скамейки во дворах и скверах, везде валяется мусор. Люди – злые, недоброжелательные. Настоящих ленинградцев, а тем более – старых петербуржцев, почти не осталось. Исчезли не только дома и улицы – исчез дух Лесного…

ДОМ ТАХТАРЕВА И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

Дмитрий Васильевич Семенов

Об авторе:

Родился в 1929 году. В 1955 году окончил математико-механический факультет Ленинградского государственного университета. Занимался программированием, обслуживанием, наладкой, ремонтом и модернизацией первых в Советском Союзе крупных вычислительных машин; преподавал высшую математику.

Дмитрий Васильевич – настоящая энциклопедия старого Лесного. До мельчайших подробностей помнит он свои детские и юношеские годы, проведенные здесь. Его память уникальна: сегодня, спустя почти семьдесят лет, он с точностью чертит схемы построек не только в собственном дворе на Институтском проспекте, возле Серебряного пруда, но и соседних кварталов.

В Лесном Дмитрий Васильевич Семенов – с самого рождения. Его родной дом, в котором он прожил сорок лет, сохранился до сих пор: старожилам Лесного он хорошо известен под именем «дом Тахтарева». Современный его адрес – Институтский пр., 18. Историю этого участка Дмитрий Васильевич изучил досконально.

Родной дом на Институтском

Участок земли длиной 120 метров, на котором стояли четыре дома под номером 18 по Институтскому проспекту, принадлежал первоначально Федору Ивановичу Малютину (1853–1918). Он происходил из крестьян Архангельской губернии, окончил в Петербурге Лесной институт, работал столоначальником (начальником отдела) Лесного ведомства.

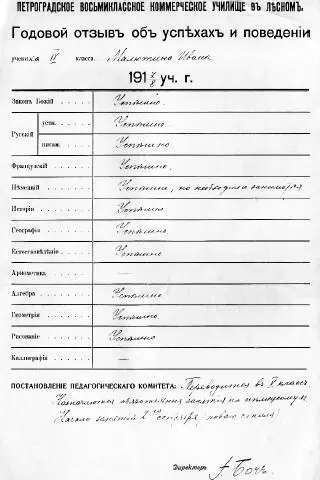

«Годовой отзыв об успехах и поведении» ученика 4-го класса Коммерческого училища в Лесном И. Малютина за 1917–1918 гг. Из архива В.И. Семенченко

Первая жена Федора Ивановича была на несколько лет старше его. Умерла она рано, детей у них не было. В 1893 году супругой Федора Малютина стала Анна Алексеевна Перегудова (1871–1942), ставшая Малютиной. В их семье появились две дочери и три сына. В 1895 году родилась дочь Анна, в 1897 году – Ольга, в 1899 году – сын Николай, в 1901 году – Михаил, в 1903 году – Иван. Судьба разбросала их всех далеко друг от друга.

Ф.И. и А.А. Малютины. Фото 1893 г. Из архива В.И. Семенченко

Обе дочери окончили Институт благородных девиц на Фонтанке, вышли замуж за поляков братьев Гердзеевских, выпускников Политехнического института, ив 1918 году уехали с ними в Польшу. Судьба двух сыновей сложилась трагически: Михаила расстреляли белые под Мурманском в 1919 году, Николай погиб в 1938 году в Белграде. Иван окончил Коммерческое училище в Лесном, начинал учиться в мореходном училище, но затем пошел на курсы конструкторов Русско-технического общества им. Калинина и окончил их в 1930 году. Впоследствии, с 1930 по 1963 год, он работал на заводе им. Энгельса (объединенного потом со «Светланой») – сначала конструктором, потом ведущим конструктором группы.

Семья Малютиных: Федор Иванович, Анна Алексеевна, дети Александра, Ольга и Николай. Институтский пр., 20. Фото 1900–1901 гг. Из архива В.И. Семенченко

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: