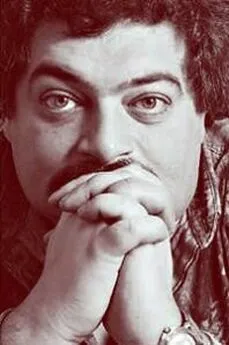

Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Новый мир»

- Название:Статьи из журнала «Новый мир»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Новый мир» краткое содержание

Литературная критика и кинообозрения из журнала «Новый мир» 1994–2006 годов.

Статьи из журнала «Новый мир» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Старый рассказ Ильи Штемлера — о девочке, отца которой не взяли на фронт по здоровью, задразнили дезертиром, а потом все-таки вынудили добиться отправки на фронт, чтобы там погибнуть, — самое традиционное произведение на весь сборник: это добротный, гуманный русский реализм, не чуждый лобовых решений, но подкупающий правдой характера. В рассказе нет ничего особенного — ни виртуозной пластики, которой отличаются тексты Валерия Попова, ни сюжетной динамики Чулаки, ни самоиронии Житинского; выделяет его из числа прочих нешуточность коллизии, масштаб происходящего. Речь все-таки идет о жизни и смерти, о травле и стадности, и у Штемлера хватило петербургского такта не выжимать у читателя слезу кулаками. На фоне рассказов, в которых не происходит решительно ничего, кроме мелочного выяснения мелочных отношений мелких людей, Штемлер сильно выигрывает.

Рассказ сравнительно молодого Сергея Коровина, помещенный в раздел авангардной прозы, тоже ничем особенно не примечателен (и сюжета его толком не вспомнишь через час), кроме все той же довольно грамотной имитации городского сказа и того же питерского стыка трагедии и фарса. Ежели бы не внезапная лирическая концовка, не посмертный монолог юного наркомана, которого на протяжении всего коровинского рассказика так старательно сплавляют друг другу, игнорируют и промаргивают, — рассказ бы ничем не отличался от сотен подобных экзерсисов, но эта смена фокуса и интонации в финале сразу переводит повествование в другой регистр. Именно такого «отъезда камеры» недостает большинству рассказов сборника. Между тем лучший рассказ книги — «Бедный Кнок» Бориса Иванова — построен на этом приеме целиком. Имя Бориса Иванова известно каждому, кто помнит журнал «Часы» — едва ли не лучший во всем питерском самиздате. «Бедный Кнок» — взгляд на Великую Отечественную войну со столетней дистанции. Перед нами бесстрастная, дотошная хроника одного боя: со случайными смертями, бессмысленными жертвами, амбициями командиров и неотличимостью солдат, — боюсь, именно так будет выглядеть история сто лет спустя, если ей случится оторваться от идеологии. Абсурдность войны Иванов подчеркивает старыми толстовскими приемами, на людей глядит со смесью брезгливости и сострадания, так что бесстрастия не выходит все равно. Иное дело, что между русскими и немцами почти нет разницы, а смерть из подвига превращается в дело случая. Несмотря на явное сходство с прозой Сорокина, рассказ Иванова куда тоньше этой прозы. У Сорокина солдаты давно бы повыпустили друг другу кишки и съели их с кровожадными заклинаниями. У Иванова они просто воюют, — абсурд выходит все равно, но демонстрируется чисто стилистическими средствами.

Прочие рассказы оставляют впечатление вот именно что черновиков или отходов, так что своей высокой задаче, заявленной в аннотации, — «вывести из вынужденного забвения как можно большее число талантливых прозаиков» — сборник соответствует очень мало. Это либо увлекательно изложенные и совершенно пустые анекдоты («Пьяная вишня» М.Панина, «Коэффициент честности» М.Чулаки), либо унылые упражнения на тему бессмысленности обывательского существования («Недолгое знакомство Ивана Васильевича Мерзлякова и Антонины Ивановны Тупоухиной» А.Бартова), либо страницы из писательского архива («Огурец навырез» В.Конецкого), либо перепевы собственных мотивов («Пропадать, так с Музой» В.Попова). Рассказ Попова все же радует какой-то новизной в сравнении с его давней прозой — азартом «пропадания», радостью полного краха, — но этот мотив различим и в его рассказах восьмидесятых годов, а самый противный герой — проводник Леха — вообще уже лет двадцать не меняется, только приобретает все новые профессии. В обаятельном рассказе Житинского все тот же роковой недотяг: лирика заболтана, снижена, словно и герой, и автор боятся себя. Сдержанность и самоирония — великое дело, но тут они оборачиваются против повествователя. Большинство «авангардных» рассказов удручает именно тем, что они совершенно не смешны, а друг от друга неотличимы, как их герои (почти всегда — кроткие алкаши, которым авторы — «котельные писатели» — язвительно сострадают). Эта галерея кротких дурачков, «контуженых», как называется рассказ Н.Шадрунова, отчасти напоминает митьковские холсты с изображением таких же коммунальных типажей; к сожалению, авторы высокомерно полагают, что герои их вполне исчерпываются набором самых примитивных характеристик. Заглянуть за этот штамп, выдумать живого героя петербургский авангардист не способен в принципе, как, боюсь, не способен был к этому и Хармс, чье влияние на питерский авангард при всем желании не назовешь благотворным. Хорошо хоть в сборнике нет той претенциозной и занудной бессмыслицы, которая в свое время прогремела в сборнике 1984 года «Круг», где впервые выступили в печати почти все петербургские модернисты-подпольщики, впоследствии выведенные в главном романе Житинского в качестве завсегдатаев «Котельной имени Хлебникова».

Напрашиваются два вывода, один другого печальней. Первый: Довлатов сильно и отнюдь не в лучшую сторону повлиял на своих земляков, внушив им самоценность болтовни, предложив анекдот как идеальную основу сюжета. Так, может быть, и делается читабельная проза, но проза значительная так не делается: ей требуется какое-никакое напряжение, страсть, масштаб чувств. Второй вывод: с рассказом что-то случилось. Если уж в Питере, где его всегда так умели делать, затрудняются написать хороший современный рассказ — остальным регионам лучше и не соваться.

Смущает меня полное отсутствие современности в этой прозе. Впрочем, будь в этой прозе что-либо лучшее, более значимое, чем современность, — я бы и слова не сказал. «В хорошем месте в нехорошее время», — надписал когда-то Бродский Кушнеру свою подборку; дело было на Литейном в начале 1972 года. Место осталось хорошим, но время, судя по прозе, обходит его стороной либо вообще стоит. Пресловутое «мелкотемье» остается пороком вне зависимости от эпохи. Можно подумать, что мы пережили не самое насыщенное десятилетие в русской истории ХХ века, что мы так и влачим вялое застойное существование. Новый материал, новые настроения, новые реалии литературой не освоены, а кому же и осваивать все это, как не мобильнейшему из жанров? Можно понять ленинградцев, и всегда-то не ангажированных, а нынче и подавно не желающих выполнять социальный заказ; но уж так-то абстрагироваться от реальности, пасуя перед ней, питаясь семидесятническим еще набором штампов, — вовсе скучно. Никто не требует от новеллиста ни «кроиться миру в черепе», ни с поспешностью газетчика фиксировать рост цен и финансовый кризис; речь идет о новых настроениях и состояниях, о страшно расширившемся эмоциональном спектре, о том пограничном, а то и запредельном опыте, который приобрела страна после стольких катаклизмов. Где иррациональные страхи и иррациональные радости новых времен, где усталость от бесчисленных перемен и чувство почти посмертной примиренности с миром после очередной, на этот раз проигранной войны?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: