Александр Афанасьев - Поэтические воззрения славян на природу (Том 1)

- Название:Поэтические воззрения славян на природу (Том 1)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Афанасьев - Поэтические воззрения славян на природу (Том 1) краткое содержание

Поэтические воззрения славян на природу (Том 1) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

______________

* Пикте, II, 119-120.

** Так стук мельничных колес и жерновов уподобляется лаю собак, реву медведя, топоту и ржанью коней, мычанью быка: "залаяла собачка на Мурманском, заревел медведь на Романовском, затопали кони на Кириловом поле" (Сахаров., I, 101); "бык (или корова) ревет, кверху хвост дерет"; бык бурчит, старик стучит; "бык побежит - пена повалит"; "в темной избе медведь ревет"; "стоит на берегу кобыла, глядит на реку, ржет и жеребенка к себе зовет". Крылья ветряной мельницы заставили уподобить ее птице, в образе которой олицетворялись и быстролетные облака: "птица-Юстрица на девяти ногах стоит, на ветер глядит, крыльями машет, а улететь не может" (Этн. Сб., VI, 41, 44, 55-56). Сходные метафоры употребляются и для обозначения молотьбы: "на Гурьевском поле затопали кони"; "летят гуськи - дубовы носки" или: "летели птицы, несли в зубах по спице" - цепы (ibid., 80,122-3).

*** Сементов., 8,26.

**** Die Gutterwelt, 94.

***** Ж. М. Н. П. 1846, III, ст. Гримма, 188.

****** Обл. Сл., 18. Млечный Путь, в котором древние племена угадывали следы пролитого молока (= дождя), в некоторых областях Германии называется Mehlweg, Miihieiweg (Sonne, Mond u. Sterne, 282).

******* Приб. к Ж. М. Н. П. 1846,87.

******** Ibid., 19-20; Н. Р. Ск., VIII, 6, а.

********* Москв. 1853, V, науки, 15.

********** Die Gotterwelt, 244-5. Норвежская сказка (II, 20) рассказывает о подобной же мельнице, потонувшей в морских водах; доныне стоит она на дне моря и продолжает молоть соль.

*********** Н. Р. Лег., 33; Худяков., 66.

************ Кульда, II, 35.

************* Слово это доныне остается необъясненным; мнение г. Шифнера (У. 3. А. Н. 1862,1,134-144) - не более как догадка.

************** Бог-кузнец сковал его из лебяжьего пера, травы, называемой по-фински villan kyiki (по мнению Гримма, это ackerwolle, крестовник), ячменного зерна и куска веретена; другие песни прибавляют еще кость ягненка и молоко яловой коровы. Пух и перья лебеди - метафора снега, молоко - дождя, ячмень- символ опьяняющего напитка, древле-приготовляемого из этого зерна ("живая вода); трава, вероятно, = donnemithc (разрыв-трава), а участие веретена объясняется из представления облаков прядевом и тканями.

*************** Ж. М. Н. П. 1846, III, ст. Грим., 160-2, 171-3; Совр. 1840, III, 65.

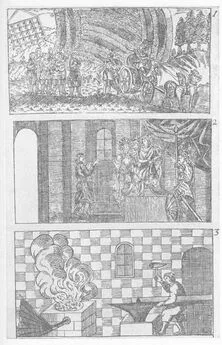

Именно в этом представлении тучи - жерновом кроется основа предания о чертовой мельнице, доселе живущего между нашими поселянами. Известно, что суеверие ставит всех мельников в близкую связь с водяным (=дождящий Перун, см. гл. XVI) и нечистою силою; в малорусских рассказах черти представляются в виде мирошников*: нередко садятся они на столбах разрушенной мельницы или плотины, зазывают мужиков с зерновым хлебом, мелют скоро и бесплатно, но мешают с мукою песок**. В народных сказках, в числе трудных подвигов, возлагаемых на богатыря, победителя многоглавых змеев (=древнего громовника), упоминается также о посещении им чертовой мельницы, запертой двенадцатью железными дверями***: в зимнюю пору демоническая сила овладевает громовою мельницей и налагает на нее свои замки, которые отпираются только с приходом богатыря, как отворяются облачные скалы от удара Перуновой палицы. В одной сказке**** о баснословной мельнице говорится, что она сама мелет, сама веет и на сто верст пыль мечет. По немецким преданиям, черти строят на горах мельницы и сами же их разрушают*****. Три различные представления грозы- молотьбою, кузнечным мастерством и мельничной работою соединены вместе в словацкой сказке о борьбе трех богатырей с змеями: один из них Valibuk (=Вертидуб), другой Skalimej (от скала =Горыня******, третий Zeiezomej, т. е. кузнец. Этот последний делает себе и своим товарищам громадные железные цепы, и все они принимаются молотить змеев*******, что соответствует нашему преданию о побивании мифического змея кузнечными молотами (см. гл. XI). Любопытна следующая подробность: Skalimej сдавливает жернов (mlynsky kamen) так крепко, что из него течет молоко, т. е. из камня-тучи, стиснутой громовником, проливается дождь, метафорически называемый молоком. Норвежская сказка упоминает, что чудесная мельница молола между прочим и молоко; а немецкие предания, рассказывающие о мельнице, в которой старые и безобразные люди перемалываются в молодых и красивых********, сходятся с русскою легендою о кузнеце-черте.********* Нанялся черт работником на кузницу, схватил клещами старуху за ноги, бросил в горн и сжег в пепел - только одни косточки остались; после того налил ушат молока и вкинул туда кости; глядь - минуты через три выходит из молока красавица, дышащая юностью и свежестью сил. По украинскому варианту********** черт, нанявшись в кузнечные подмастерья, кует не лом и железо, а увечье, недуги и калечество: приставит хромую ногу к жаровне, ударит молотом, вспрыснет водою - и (150) нога цела, хоть вприсядку пляши! Много перековал он стариков и старух в молодых, калек в здоровых, уродов в красавцев. В этих рассказах черт заступает древнего громовника, который как божество, являющееся в тучах, нередко сам представлялся с демоническим характером. В германских сказаниях место бога-громовника заступил Спаситель***********: зайдя в кузницу и встретив здесь хилого старика, просившего милостыню, он приказывает развести огонь; св. Петр принимается за меха и раздувает пламя. Когда все было готово, Господь взял нищего, положил в горнило и раскалил докрасна, потом опустил в воду, дал охладиться горячему телу и благословил - нищий восстал здоров и крепок. Так рассказывает немецкая легенда; в норвежской редакции Спаситель, раскаливши на огне дряхлую старушку, начинает ковать ее-и старуха делается молодою и красивою. Такая животворная сила придана поэтическим представлениям грозы, проливающей на землю "живую воду" дождя и творящей из устаревшей зимней природы - юную весеннюю, когда поля и леса убираются в зелень и цветы: зима = старость, весна = юность. В связи с означенными преданиями стоит суеверное уважение к воде, брызжущей с лопаток мельничного колеса; сербы называют такую воду OMaja (от оманути - отскакивать, прыскать) и вечером накануне Юрьева дня перенимают ее в сосуды, приносят домой и посыпают зелеными травами, а наутро купаются в ней - "да се од ньих свако зло и невал(ь)алштина отресе и отпадне, као OMaja од кола" (да отрясется и отпадет от их тела все злое и вредное, как отскакивает вода от мельничного колеса************.

______________

* Кулиш, II, 45-47.

** Москв. 1846, XI-XII, 151.

*** H.P.Cк.,V,9;VI,51,52.

**** Ibid., VI, 68, d.

***** D. Myth., 973.

****** Об этих богатырях см. в главе о великанах.

******* Slov. pohad., 36-60.

******** Die Guttciwelt, 303.

********* Н. Р. Лег., 31.

********** О.З.1840, II, смесь, 50-51; Н. Р. Лег., 20, b.

*********** Сказ. Грим., 147; Ск. норв., 1,21.

************ Срп. pjeчник, 151; D. Myth., 559.

Рядом с поэтическими картинами, изображавшими войну небесной грозою, Слово о полку допускает сравнения битвы с молотьбою хлеба и ковкою металлов: "на Немизе снопы стелют головами, молотят чепи харалужными, на тоце живот кладут, веют душу от тела"; "той бо Олег мечом крамолу коваше и стрелы по земле сеяше"*.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: