Пьер Декс - Поль Гоген

- Название:Поль Гоген

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:-235-02561-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пьер Декс - Поль Гоген краткое содержание

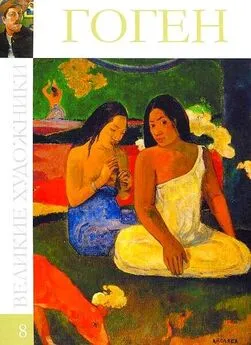

Среди ведущих мастеров постимпрессионизма Поль Гоген занимает особое место и как личность, и как художник, творчество которого получает самые противоречивые оценки специалистов. Свою лепту в «гогениану» внес и известный французский писатель и искусствовед Пьер Декс, автор работ о Делакруа, Мане, Пикассо и др. В этой книге Декс сообщает много новых фактов из жизни Гогена и исправляет ряд ошибочных положений своих предшественников — биографов и исследователей творчества художника.

Поль Гоген - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Значит, его «Желтый Христос», как и «Зеленый Христос», несомненно сошедший с замшелого распятия маленькой часовни, как раз и открывает эту «еще одну неизведанную сторону» — отождествление самого Гогена с Христом, с первобытным примитивным Христом Бретани. Это и есть его «искания». «Желтый Христос», со своими четко очерченными формами и чистотой композиции, явился прямым следствием опытов с цинкографией. До этого Гогену не удавались ни такая строгая и эффектная графика, ни столь смелые упрощения. Композиция с огромным крестом, делящим пространство холста надвое, и примитивное изображение Христа как раз и делают картину «кое-чем еще» по сравнению с предыдущими работами, о чем он и писал Бернару. «Кое-чем еще» в плане синтетизма, определившегося на выставке у Вольпини, и в своего рода мистических тенденциях картины, отличавших ее от «Видения после проповеди». В этой работе удивительно точно передана «примитивная» вера бретонок, находящихся у подножия холма с крестом.

Недавно появившееся на аукционе письмо к Шуффенекеру позволяет отнести полотно «Христос в Гефсиманском саду» к концу августа 1889 года. Для Гогена эта работа имела большое значение. «Думаю, я только что закончил свое лучшее произведение…» Картина в очередной раз подтвердила глубоко мистическое отношение художника к религии. В 1891 году он объяснит Жюлю Юре: «Я изобразил на ней себя… Но, кроме того, я хотел выразить боль низверженного кумира — боль настолько же бога, насколько и человека, Иисуса, всеми покинутого, оставленного учениками, на фоне пейзажа, такого же печального, как и его душа».

Знал ли он уже о том, что Винсент, который находился в приюте Сен-Реми, недавно перенес тяжелый приступ, длившийся все лето? Гоген написал Бернару, что Винсент «понимает, насколько он болен» и что это может продлиться долго. Но чего он точно не мог знать, так это того, что приступ начался после получения Винсентом 5 июля письма от жены Тео, в котором она сообщала, что к февралю 1890 года ждет рождения ребенка, что она уверена, это будет мальчик, третий Винсент! Этого вполне хватило, чтобы повергнуть второго Винсента в такое отчаяние, что он стал всерьез задумываться о самоубийстве.

Отвечая на письма Винсента, ныне, к сожалению, утерянные, Гоген описывает своего Христа: «Дома у меня есть вещь, которую я не посылал [Тео] и которая, надеюсь, вам понравится. Это „Христос в Гефсиманском саду“. Небо цвета зеленовато-голубых ранних сумерек, пурпурная масса низко согнувшихся деревьев, лиловая земля и Христос, завернутый в одежды темно-охряного цвета с оранжево-красными волосами. Это полотно не предназначено для публики, я оставлю его себе».

Сравним с заметками для Орье: «Христос — особая боль от предательства применительно к сегодняшнему Христу — и завтра — маленькая объясняющая группа — все в строгой гармонии — цвета темные и сверхъестественно-красные волосы». Известно, что Бернар написал своего «Христа в Гефсиманском саду» тоже с красными волосами. В ноябре он отослал Гогену фотографию картины, и тот сразу обнаружил в Иуде сходство с собой, о чем написал Бернару: «Успокойтесь, ничего плохого я в этом не вижу». Но это сходство ясно говорило о тайной зависти Бернара, который еще внимательнее, чем обычно, следил за происходящим вокруг Гогена.

Винсент «не принимал сторону» ни одного, ни другого. Причина этого внезапно раскрылась в споре между ним и Гогеном по поводу «выдумывания из головы и письма по памяти». Он писал Тео: «На днях я видел женщин, собиравших оливки… В этот момент мне не хотелось размышлять, удалась ли композиция нашего друга Г… Если я останусь здесь, мне и в голову не придет писать Христа в Гефсиманском саду, я бы написал оливковые деревья такими, какими я их вижу, расположив среди них в правильной пропорции человеческую фигуру. Об этом стоит подумать…» Гоген же намеревался продолжить тему, начатую в Арле в картине «Виноградники в Арле, или Человеческая нищета». «Дега [меня] не понимает», — пишет он Винсенту и добавляет: «Для сложившегося порядка абстрактных идей я вынужден искать новые синтетические формы и краски». Таким образом, каждый остался на прежних идейных позициях.

В конце августа Гоген отправил Тео из Понт-Авена целую партию полотен. Об одном из них нам стало известно из письма Тео к Винсенту: «Он говорит, что сомневается, посылать ли их, поскольку в них недостает того, что он хотел. Вот в новых картинах уже совсем другое дело, только надо подождать, пока просохнет краска. [„Христос в Гефсиманском саду“?] У меня сложилось впечатление что присланные полотна хуже, чем прошлогодние, но среди них выделяется одно , как будто написанное прежним Гогеном. Он назвал его „Прекрасная Анжела“». Это сообщение открывает для нас другую сторону творчества Гогена, хоть и ставшего столь же синтетическим, как и его религиозный примитивизм, но в то же время в поисках свободы изобразительных средств опирающегося на японское искусство. А Тео обнаружил в нем следы искусства египетского. Но для той поры было характерно смешивать все, что казалось не западным, и когда речь шла о примитивизме, на Египет ссылались охотнее всего.

Можно заключить, что отношения между Тео и Гогеном, а также Тео и Бернаром в то время были не очень-то хорошими, поскольку в глубине души Тео не одобрял их тяги к примитивному творчеству, даже в библейских сюжетах. В конце октября он писал Винсенту: «Что до меня, мне больше нравятся просто бретонки, чем бретонки, жестикулирующие, словно японки; но для художника нет запретов, ему позволено писать так, как он видит». Гоген чувствовал свою силу и знал, что появилась она не без участия Винсента.

Но к «Прекрасной Анжеле» это отношения не имело. Вот как Тео описывает ее: «Портрет расположен на холсте так, как крупно изображают лица на японских гравюрах: на первом плане поясной портрет, обведенный кругом, за ним — фон. Бретонка изображена сидящей; руки сложены, черный костюм, лиловый передник и белый воротничок; цвет внутри окружающего ее полукруга — серый, вокруг чудесный голубовато-сиреневый фон, расписанный розовыми и красными цветами. Удачно схвачены поза и выражение лица. В женщине есть что-то напоминающее молодую корову, но что-то очень свежее и деревенское, поэтому смотреть на нее приятно». Хотя это описание достаточно точное, но все же три очень важных момента ускользнули от внимания Тео. Первый — заимствование у японских эстампов Хирошиге или Хокусаи двойного пространства, создаваемого кругом, изолирующим само изображение женщины от интерьера комнаты, в которой она находится. Второй — это превращение бретонки в старательно выписанном национальном парадном костюме (особенно хороши украшающие его вышивки) в настоящего экзотического идола в ущерб сходству с оригиналом — мадам Сатр, женой предпринимателя и будущего мэра, решительно отказавшегося принять портрет в подарок. И третий момент — афиширование примитивизма благодаря присутствию антропоморфической фигурки в перуанском стиле и названию картины, выписанному заглавными буквами «ПРЕКРАСНАЯ АНЖЕЛА» — совсем как у Сезанна в «Портрете Ашиля Ампрера».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: