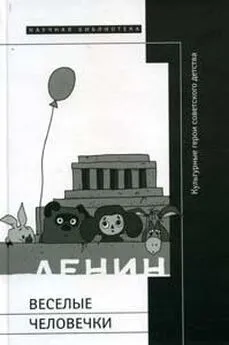

Сергей Ушакин - Веселые человечки: культурные герои советского детства

- Название:Веселые человечки: культурные герои советского детства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-86793-642-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Ушакин - Веселые человечки: культурные герои советского детства краткое содержание

Сборник статей о персонажах детских книг, кино-, теле- и мультфильмов.

Карлсон и Винни-Пух, Буратино и Электроник, Айболит и Кот Леопольд, Чебурашка и Хрюша — все эти персонажи составляют «пантеон» советского детства, вплоть до настоящего времени никогда не изучавшийся в качестве единого социокультурного явления. Этот сборник статей, написанных специалистами по разным дисциплинам (историками литературы, антропологами, фольклористами, киноведами…), представляет первый опыт такого исследования. Персонажи, которым посвящена эта книга, давно уже вышли за пределы книг, фильмов или телепередач, где появились впервые, и «собрали» вокруг себя множество новых смыслов, став своего рода «иероглифами» культурного сознания современной России. Осмысление истории и сегодняшнего восприятия этих «иероглифов» позволяет увидеть с неожиданных, ранее неизвестных сторон эстетические пристрастия советского и постсоветского общества, дает возможность более глубоко, чем прежде, — «на молекулярном уровне» — описать социально-антропологические и психологические сдвиги, происходившие в истории России в ХХ — ХХI веках.

Веселые человечки: культурные герои советского детства - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

История создания сталинской экранизации сказки и определения в этом нарративе места главного, героя связана как с формированием в 1930-е годы советского массового кино, так и с более широким контекстом — в особенности с новым сталинским пониманием роли кино, детской культуры и повествовательных моделей, центральных для воспитания советских детей. В конце 1920-х годов советское кино взяло курс на идеологический кинематограф, доступный массовому зрителю, и борьбу с так называемым формализмом монтажной традиции советского кино [252]. Генеральным продюсером сталинского жанрового кинематографа стал Борис Шумяцкий, видевший в комедии, драме и сказке основные жанровые модели для советской киноиндустрии, которую назвали «советским Голливудом» [253].

«Золотой ключик» стал такой киносказкой-образцом, разъясняющим роль этого киножанра в сталинской культуре. Приключения Буратино, как и сам главный герой, выполняли вспомогательную нарративную функцию по отношению к функции идеологической. Телеологический нарратив о поисках ключика, открывающего дверь в светлое будущее, был во сто крат важнее, чем любой персонаж, который нес ключик к заветной двери (включая главного героя). Отсюда и такое точное название сталинской киносказки.

Новое советское кино предполагало наличие по крайней мере трех базовых элементов: ясной телеологической повествовательной структуры, главного героя, с которым зритель мог бы легко идентифицироваться, советской идеологии, поданной в развлекательной и доступной форме. Шумяцкий отмечал: «…сюжет произведения является конструктивным выражением его идеи. Бессюжетная форма художественного произведения бессильна выразить сколь-нибудь значимые идеи. Вот почему мы требуем от наших лент сюжета как основного условия для выражения идей, их направленности, как условия их массовости, т. е. интереса к ним зрителей» [254]. Съездив в США и ознакомившись с работой голливудских студий, Шумяцкий начат разрабатывать план строительства «советского Голливуда» в Крыму — суперстудии для съемок 200 фильмов в год, с акцентом на такие массовые жанры, как сказка и комедия. Шумяцкий писал: «Победивший класс хочет смеяться радостно. Это его право, и этот радостный советский смех советская кинематография должна дать зрителю» [255].

Сказка занимала особое место в сталинском кино, будучи жанром, акцентировавшим новое ощущение реальности и особую роль кино в сталинской культуре. Как отмечает Катерина Кларк, в 1920-е годы прошлого века культ позитивизма, материализма и эгалитарного общества будущего не оставлял в официальной детской и массовой культуре места для сказки. Писатели и кинорежиссеры, работавшие в жанре сказки, подвергались нападкам со стороны критиков как ретрограды, использующие литературные и кинематографические формы старой, традиционной культуры [256]. В 1930-е годы ситуация изменилась. Кларк пишет, что культ позитивного знания сменился культом официальной идеологии как знания квазирелигиозного, мистического, стоящего над рациональным знанием. «Во многих отношениях система знания, сложившаяся к середине 1930-х, стала своеобразной разновидностью неоплатонизма» [257].

В этом контексте жанры, раскрывающие высшую реальность, скрытую от непосвященного взгляда, были реабилитированы. Мирон Петровский напоминает, что в 1933 году вышло специальное постановление ЦК КПСС о сказке как идеологически верном инструменте воспитания [258]. На Первом съезде советских писателей в 1934 году Самуил Маршак, выступавший как содокладчик сразу после вступительного слова Максима Горького, подчеркнул, что важнейшим жанром литературы для детей является сказка [259]. В новой идеологической ситуации киносказка стала одним из основных жанров сталинского кинематографа как для взрослых — вспомним хотя бы сталинские мюзиклы (не случайно «Светлый путь» Григория Александрова создавался под рабочим названием «Золушка», но позже, по предложению Сталина, от которого режиссер не мог отказаться, получил свое окончательное название), — так и особенно для детей.

Кроме того, в процессе, который Евгений Марголит называет общей инфантилизацией советского кино в 1930-е годы, вообще возросла роль кинематографа для детей [260]. Наталья Милосердова пишет, что в середине 1930-х годов руководство кинематографа планировало, что каждый третий выпущенный фильм будет адресован детям. По отношению к детям кино должно было выполнять воспитательную и идеологическую функцию, когда они находились вне стен школы. Но самое главное — кинематограф должен был синтезировать две главные функции киноязыка — документальную и иллюзионистскую. Иначе говоря, он должен был создать иллюзию осуществимости той утопии, которую режим обещал своим гражданам, — «сказку сделать былью». В какой-то мере в этом и заключается основной вклад советского кино в русскую и мировую культуру: оно создало иллюзию реальности советского проекта. Роль киносказки в этом процессе, особенно в стране запоздалой модернизации, где многие формы фольклора еще были живы в массовом сознании, трудно переоценить. [261]

В 1930-е годы два режиссера определили лицо киносказки как советского киножанра — Александр Птушко и Александр Роу. Роу работал ассистентом Якова Протазанова, сначала на студии «Межрабпомфильм», а затем на созданной на ее основе студии «Союздетфильм», первой в мире студии детского кино. Работа с Протазановым, ветераном дореволюционного российского кино, отчасти определила специализацию Роу в жанре фольклорной сказки, которая, с одной стороны, вписывалась в официальную концепцию народности, а с другой — продолжала традиции жанрового кино, унаследованные от дореволюционного периода и отчасти возродившиеся в 1920-е годы [262].

Александр Птушко определил иное, более продуктивное для сталинского кино, направление киносказки как жанра советского, пропагандистского и аттракционного, в котором реализм и комбинированные съемки создают эффект осуществленной футуристической утопии. Кларк пишет, что отличительной чертой хронотопа сталинской культуры была «модальная шизофрения», маркирующая разрыв между профанным временем настоящего и эпическим временем будущего [263]. Птушко, благодаря мастерскому иллюзионизму сконструированных им комбинированных кадров, создал классическую советскую киносказку, в которой через профанное настоящее проступают черты «дивного нового мира» грядущей утопии. В фильмах Птушко спецэффекты не усиливают фантастическое начало, но натурализуют фантастическое и чудесное как часть реального мира киноповествования. Например, в фильме по сказке Толстого грань между кадрами, снятыми средствами объемной анимации, и кадрами, в которых играют живые актеры, практически незаметна. В отличие от мира монтажного кино, в котором монтаж как главный киноприем обнажен, в сказке Птушко трюк, созданный монтажом, предельно натурализирован. Техника иллюзии, напоминающая о знаменитой фотографии Ленина и Сталина в Горках или о фотографиях, с которых исчезали арестованные политики и деятели культуры, у Птушко тщательно скрыта от взгляда наблюдателя/зрителя.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Золотые звезды Новокузнецка [Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации]](/books/1092293/neizvestnyj-avtor-zolotye-zvezdy-novokuznecka-ger.webp)