Раймон Эсколье - Матисс

- Название:Матисс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1979

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Раймон Эсколье - Матисс краткое содержание

Книга принадлежит перу известного французского искусствоведа и литератора, который в течение многих лет близко знал художника. В свободной форме, с привлечением множества источников излагается биография Матисса и прослеживается его творческий путь — от самых первых шагов в искусстве до завершающих творений. Книга насыщена высказываниями самого Матисса, что придает ей особую ценность. В этих высказываниях раскрывается очень многое в работе Матисса, определяется его отношение к различным проблемам искусства и жизни, к творчеству его предшественников и современников.

Матисс - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

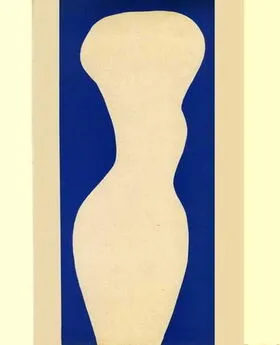

К 1935 году относится другой замечательный рисунок — «Портрет молодой женщины»: Лидия, одетая для прогулки, сидит в большом кресле эпохи Ренессанса, причем его прямые линии контрастируют с изгибами лица и округлостью женского тела, закутанного в широкое зимнее манто (рисунок углем помечен 20 ноября 1935 г.). Картина 1936 года «Зеленая блуза» тоже представляет собой бесконечно похожий портрет Лидии Делекторской.

Значительно более стилизована, хотя в ней по-прежнему можно узнать прекрасную натурщицу-славянку, «Большая лежащая обнаженная на клетчатом фоне» (Художественный музей в Балтиморе, собрание Кон, 1935), называемая еще «Розовая обнаженная».

Среди многих рисунков пером, посвященных Лидии, как, например, «Художник и его модель» (1935), «Болгарская блуза», «Обнаженная, лежащая на спине», в великолепном ракурсе, среди множества картин, таких, например, как «Вышитая блуза» (собрание П. Розенберга), которой присуща акварельная свежесть красок, выше всех других позволительно поставить два превосходных рисунка: поясной портрет, где Лидия лежит, откинувшись в кресле, подняв обнаженные руки, частично скрывающие профиль, и, наконец, голову, трогательную, напоминающую Мелисанду, оплакивающую свои длинные, воспетые Дебюсси, [457] волосы, с несколько разным выражением обоих глаз, — патетический образ тех мечтательниц, которых преследует людская жестокость.

Достаточно было бы оставить после себя только это, нарисованное углем лицо, чтобы навсегда войти в число величайших портретистов Франции.

«Я СОЗДАЮ ПОРТРЕТЫ»

Сколько больших умов, не говоря о Вюйаре и Пикассо, каким его рисует Гертруда Стейн, объявили не только об упадке искусства портрета, но и о его смерти в первой половине нашего века! Все творчество Анри Матисса опровергает этот приговор. Совершенно очевидно только, что фотографически точный живописный портрет никогда не привлекал его.

Он сам исчерпывающе высказывается по этому поводу, описывая чувства, которые всегда лежали в основе его понимания живописи:

«Основа моего творчества — это, скорее, внимательное и уважительное наблюдение природы и двойственных ощущений, вызываемых ею во мне, чем некая виртуозность, которая почти всегда приобретается честным и постоянным трудом.

Я никогда не устану настаивать на необходимости для художника абсолютной искренности в его работе, то есть того единственного, что может дать художнику необходимое мужество, чтобы вынести свой труд со всей скромностью и смирением».

Это значит, что Матисс, верный себе, ожидает всего от импульса, возникающего при наблюдении модели.

Рембрандт, чьим заветам Матисс внимал еще с молодости, очень помог ему преодолеть колебания и сомнения, возникающие перед моделью… «Известна лишь одна фраза Рембрандта: „Я создаю портреты!“ Во время душевных бурь я часто хватаюсь за эти слова», — признался он Арагону.

Истина в том, что, так же как и Рембрандт, и Латур, изучавшийся им в молодости, как и Рафаэль в «Бальтазаре Кастильоне», которого он некогда копировал в Лувре, Матисс постоянно пытается преодолеть, если можно так сказать, звуковой барьер, отбросить у модели, независимо от того, профессиональный это натурщик или нет, все наносное, внешнее, избежать случайного, чтобы достигнуть непреходящего. Именно это и подразумевал Арагон, когда он, не без оснований, говорил о том, что есть «портрет и портрет».

«Портрет представляет собой очень своеобразное завоевание человеческого духа. Драгоценный миг в искусстве, но всего лишь миг. Предвосхищение фотографии. Он сыграл решающую роль во французском искусстве и с определенного момента является его основной характеристикой. Но до какого-то другого момента. Достигли мы его сейчас? Не мне судить об этом.

Я не говорю, что портрет отжил свой век. Я говорю, что уже существуют люди, вышедшие за пределы портрета. Это особенно ощутимо здесь, у Матисса…

…Через них (свои модели) он понимает себя, но нужно надеяться, что он еще понимает и их.

Мне рассказывали историю той американки, с которой он писал портрет. Он делал один рисунок за другим. Она хотела все унести с собой, потому что видела в них свою семью, мать, дядю, кузину… я полагаю, себя саму в разные моменты, о которых она и не подозревала. В один прекрасный день она будет похожа на этот рисунок, а когда-то она походила на тот. Матисс не видел этого, так же как он не был знаком и с ее матерью, жившей в Коннектикуте. Он сделал больше: он понял ее. И через нее массу вещей.

За пределы портрета…»

Нет, разумеется, не «за пределы портрета», а самый настоящий портрет — такой, каким его когда-то видели старые мастера и каким, вслед за ними, следуя чисто французской традиции, понял его последний из наших великих портретистов: Анри Матисс.

Издатель Андре Соре опубликовал в Монте-Карло целую серию портретов (шестьдесят в черно-белом и тридцать три в цвете), начиная с портрета Нини Бетрон (1896) до одного из последних — портрета Жоржа Салля [458] (1953).

По поводу своих портретов Матисс заявил профессору Леришу, что эти беглые зарисовки «были как бы откровением, наступающим после аналитического процесса, не влекущего вначале за собой видимого воплощения разрабатываемого им сюжета: это нечто вроде медитации». И хирург ответил ему: «Именно так я и ставлю диагноз. Меня спрашивают: „Почему вы так говорите?“ Я отвечаю: „Я не могу вам этого объяснить, но я в этом уверен“, и я искренен». В ответе на вопросы, поставленные ему мастером-печатником Фернаном Мурло, Матисс наиболее четко определил свое понимание искусства портрета. Это прекрасный текст, который войдет в историю литературы, как вошло в нее то, что писал Делакруа, и над сутью которого нам следует поразмыслить.

Во времена, когда портретист кажется чуть ли не пережитком пещерного периода, полезно услышать такой громкий голос, как голос Матисса:

«В наше время изучение портрета, кажется, совсем позабыто. А ведь это неисчерпаемый источник для того, кто имеет к тому дарование или просто питает интерес». О фотографии, к которой он прибегал точно так же, как и Делакруа, он говорил Арагону: «Можно было бы сказать, что достаточно фотографического портрета. Это вполне справедливо для антропометрии, по для художника, ищущего глубинный характер лица, дело обстоит иначе: воспроизведение черт модели выявляет довольно часто такие чувства, о которых не догадывался даже сам портретируемый. Если бы в том была необходимость, то для их перевода на ясный язык почти наверняка понадобился бы анализ физиономиста, поскольку они содержат и обобщают много такого, о чем сам художник вначале и не подозревал».

В формировании такого портретиста память, как это было у Домье, играет основную роль:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: