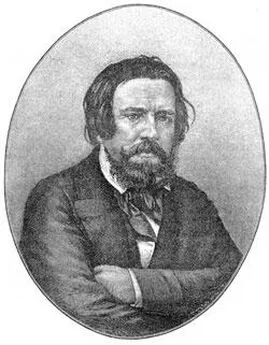

Лев Анисов - Александр Иванов

- Название:Александр Иванов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02610-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Анисов - Александр Иванов краткое содержание

Книга писателя Л. М. Анисова о великом русском живописце Александре Иванове. Главный труд художника «Явление Мессии» — плод не только его личного религиозного чувства, но и результат глубоких размышлений над мировой и отечественной историей. Автору удалось найти и использовать многие ранее неизвестные биографические факты и архивные материалы о живописце.

Александр Иванов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Да поймите, — отвечали их противники, — петровские реформы нарушили естественный ход развития России, сдвинули с национального, самобытного пути, отличавшего ее от стран Европы. Неразборчивое усвоение чужого дало излишнее господство иноземцам и подорвало одну из важнейших основ для охраны народной самобытности, — чувство и сознание своей народности.

Да, жаркие споры разгорались, когда славянофилы и западники принимались рассуждать о петровских преобразованиях, роли самого императора в судьбе России, об отношении России к Западу, путях развития родной страны. Мысли высказывались противоположные, и становилось понятным: разрыв между недавними друзьями неизбежен…

Не однажды, заканчивая беседу, Н. М. Языков говорил Ф. В. Чижову и А. Иванову:

— Помнить бы нам мудрые слова Алексея Степановича Хомякова, что художник не творит собственною своею силою: духовная сила народа творит в художнике.

Было о чем подумать, покидая поэта. Не под влиянием ли услышанного, Ф. В. Чижов задумает для пополнения образования земляков создать своего рода землячество — еженедельные собрания русских художников в Риме, позже получивших название «суббот», на которых читались и обсуждались лучшие произведения русской и западноевропейской литературы, в том числе и русские вещи А. С. Хомякова.

«Я думаю всегда оканчивать чтение чем-нибудь русским, но только именно русским», — запишет в дневнике Ф. В. Чижов [77] «Прошлую зиму г-н Чижов, — писал 12 октября 1844 года Шаповаленко Галагану, — пригласил нас всех русских к себе, носящих русские фамилии, а не иностранные, и читал нам весьма занимательную статью об народе славянском и именно об тех, которые до сих пор находятся под властью Германии. В то время находился в Риме один студент московский г-н Попов, который там же читал историю искусств, переводил с французского и сообщал нам несколько простонародных славянских песен, в которых каждое слово очень близко нашему сердцу и нашему понятию».

.

И, действительно, «отважный» Чижов, по словам Иванова, «глубоко запустил в сердца идею о народности русской».

Глава пятнадцатая

Зима 1843 года выдалась премерзкая, такой ее и старожилы не помнили. С утра до ночи дожди проливные. От излишества вод поднялся Тибр и затопил часть города. На некоторых улицах римляне устраивали водное сообщение.

Небо как тряпка. Воздух свищет. Вода бьет в окна, рекой течет по улице. В мастерской настоящие сумерки.

Горько и одиноко. Из Петербурга пришло ужасное известие о смерти матушки.

Вроде бы еще совсем недавно батюшка писал: «По просьбе твоей матушки пишу к тебе желание ее видеть тебя при нас…»

А теперь… теперь не увидеть ее бесценных, родных до боли, бесхитростных писем.

«Любезный сын мой! Александр Андреевич!

Очень рада, что могу опять писать к тебе друг мой. Я была очень нездорова глазами и весьма испугалась чтоб не лишиться зрения, но благодаря Бога теперь совершенно выздоровела. Ты знаешь, что я не охотница лечиться, но домашныя средства мне помогли…

Конечно ты желаешь знать о брате Сереженьке. Скажу тебе, что он прилагает все свои старания к учению, но только слишком застенчив…

Мы мой друг, все считаем сколько осталось еще так (?) пробыть и желаем от души скорого и благополучного твоего возвращения, а до тех пор мы все тебя целуем мысленно. Желаем тебе всех благ.

К. И.»[78] ОР РГБ. Ф. III картон 3. Ед. хр. 31.

В последнее время она прихварывала. Днем чувствовала себя еще хорошо, но к ночи ей делалось хуже, так что обыкновенно она проводила их без сна. Это так утомило больную, что довело ее до великой слабости. К тому же у нее стали пухнуть ноги, так что доктор объявил болезнь опасною.

В ночь на 6 января Екатерина Ивановна спала спокойно и поутру чувствовала себя необыкновенно хорошо и даже встала и ходила по комнатам. Но после полудня ей стало делаться все хуже и хуже, а в 8 часов вечера она умерла. Последние мысли ее были об Александре.

Скончалась она в самый праздник Богоявления Господня.

9 января тело покойной предали земле на Смоленском кладбище.

Ф. А. Моллер, едва узнал печальную весть, отправил письмо в Рим Н. В. Гоголю, чтобы он подготовил к ней их общего друга.

«…получил от Федора Антоновича ужасную новость о смерти матушки, сообщенную мне моим самым коротким знакомым Н. В. Гоголем, — сообщал А. Иванов родным. — Не могу вспомнить без глубокой горести такую потерю, но более всего меня тревожит положение батюшки: оно должно быть невыносимо, тем более, что он только что оправился от своей болезни…»

Он как никогда почувствовал свою привязанность к отцу, к брату, родительскому дому…

«Для меня одна награда существует, — писал он отцу в феврале, — кончив мою картину, встретить вас здоровым, живым. Молю Бога, чтобы он меня этого не лишил, а к вам припадаю на коленях и прошу беречь свое здоровье. Простите меня, если я когда-либо вас чем-нибудь обидел. Я более к вам привязан, чем вы можете себе вообразить. Успехи мои в искусстве имеют одну цель — со временем доставить вам радость на земле…»

Батюшка, батюшка… Как бы то хорошо было, ежели бы решился он прожить года два в Риме. Привез бы его брат Сергей Андреевич до границы, а уж тут он, Александр, встретил бы его. А дальней дороги чего же страшиться. И по старости лет, примеры тому есть, путешествуют люди. Страшно-то только до вступления на пароход, а там все чудесно пойдет. А они бы с братом стали жить с ним, батюшкой, на одной квартире, покорными слугами его…

Где бы он ни находился, что бы ни делал, мысль о домашних не покидала его. Все казалось ему, случится что-то. Страшное, непоправимое.

«…Любезный брат! Ты совершенно без совести. Ну, как же можно не писать ко мне столько времени? Ведь я Бог знает, что об этом думал…» (из письма от октября 1843 года).

Он принялся уговаривать отца перебираться в Рим. Тем более, что брат Сергей Андреевич должен был вскоре окончить курс в Академии художеств и ехать за границу.

Но ни настоятельные просьбы сына, ни красоты Италии, ни даже собственное желание свидеться с дорогим и нежно любимым Александром, ничто не смогло склонить Андрея Ивановича к принятию решения отправиться в дальнюю поездку. Он остался в Петербурге, не позволяя старшему сыну даже и думать о том, чтобы оставить работу над картиной и ехать к нему в Петербург, на что тот было совсем решился…

Летом, несмотря на болезнь глаз, А. Иванов возвратился к работе над картиной. Он уехал в Альбано писать подготовительные этюды.

Художник В. Е. Раев, оставил воспоминание о встрече с А. Ивановым в ту пору в запущенном и заглохшем парке, близ Альбано.

«…Я пошел со Штернбергом и Скотти в Парк Киджи, они там писали живописную лесенку и начали свою работу, а я пошел осматривать парк. Парк был совершенно запущен и заглох. В самой глубине оврага у ворот, что близ большой дороги… есть живописная группа деревьев, я здесь встретил нашего исторического художника А. А. Иванова, он жил в Альбано и писал этюд этих деревьев [79] Возможно, речь идет о пейзаже «Дерево парка Гиджи».

для свой большой картины „Явление Христа народу“. Иванов приглашал меня начать писать с ним вместе эти деревья, но для меня они показались трудным делом…» [80] Раев В. Е. Воспоминания из моей жизни. Володина К. С. К вопросу о датировке пейзажей Александра Иванова. Сообщения Института истории искусств. М., 1954, № 4, 5.

Интервал:

Закладка: