Карл Вёрман - История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков

- Название:История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Полигон

- Год:2000

- Город:СПб.

- ISBN:5-89173-119-3, 5-17-007887-0 (т. 2)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карл Вёрман - История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков краткое содержание

Во втором томе «Истории искусства всех времен и народов» К. Вёрмана рассматривается искусство населения стран Европы с первого по пятнадцатое столетия н. э. По признанию самого автора второй том производит еще более цельное впечатление, чем первый и является прекрасным руководством для желающих пополнить свои познания сведениями по истории искусства. В издании также приведено много интересных иллюстраций.

История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Живопись

Монументальная стенная живопись, пересаженная на почву Галлии, Британии и Германии вместе с итальянским церковным зодчеством, никогда не переставала быть возделываемой на Западе. Правда, идеи иконоборства находили отзвук и на берегах франкского Рейна. Карл Великий по своей германской натуре был противником иконопочитания. Когда византийская императрица Ирина на Втором никейском соборе добилась восстановления иконопочитания на Востоке (в 787 г.) и торжествующий папа (Адриан I) сообщил королю франков определения этого собора, Карл Великий ответил на это обнародованием знаменитых «Каролингских Книг», которые навсегда останутся ценным памятником германского духа. Поклонение иконам было осуждено, но украшение церквей и монастырей священными изображениями дозволено и даже одобрено. Зная образ мыслей Карла Великого, мы не имеем основания предполагать (как справедливо указал Яничек), что он смотрел на покровительство церковной живописи как на одну из задач своей жизни; на самом деле, при внимательном рассмотрении относящихся к каролингскому искусству литературных источников, по которым только и можно знакомиться с монументальной живописью рассматриваемого времени, оказывается, что наиболее прославленные произведения, каковы, например, картины императорского двора в Ахене, изображавшие наряду с аллегорическими фигурами семи свободных художеств испанские войны Карла Великого, серии ветхо- и новозаветных сцен, украшавшие стены Ахенского собора, или картины на сюжеты из всемирной истории, которыми были украшены залы ингельхеймского дворца, были написаны не при Карле Великом, а при его преемниках.

Для знакомства с историей каролингской живописи особенно важны сочинения Фр. Лейтшу, Губ. Яничека и Юл. фон Шлоссера, которые собрали сохранившиеся от того времени tituli, то есть подписи под картинами, приведенные в стихи величайшими учеными эпохи. Все эти надписи и описания составлены по-латыни. И в художественных темах, так же как в языке надписей, сказалось античное влияние. Мы узнаем, например, что фигуры земли в виде Кибелы с градской короной (corona muralis) на голове или головы четырех ветров с надутыми щеками играли в каролингской живописи известную роль, несмотря на прямое запрещение Карла Великого изображать эти языческие олицетворения природы.

Живописцы каролингского времени были не итальянцы и не греки, а немецкие монастырские художники. Сообщают, правда, что Оттон III поручил итальянскому мастеру Иоанну украсить купол Ахенского собора (около 997 г.); но тут речь шла о мозаичных работах, в которых франки были менее искусны. Имена таких живописцев, как, например, Брун в Фульде, Мадалольф в Фонтанелле (St. Wandrille), несомненно германо-франкские; германцами были и живописцы, призванные во второй половине IX столетия из монастыря Рейхенау в Санкт-Галлене.

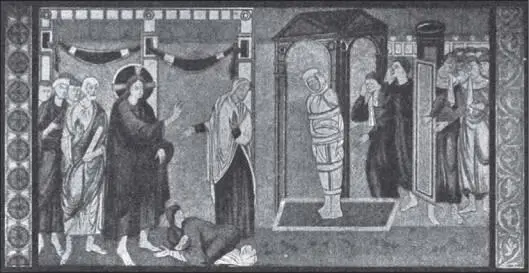

В оттоновское время, когда Германия и Франция уже были отдельными государствами, вместе с возрастанием количества церквей получала все большее распространение монументальная церковная живопись. Из письменных памятников мы узнаем, например, что в церкви Петерсхаузена, близ Констанца, были изображены слева от входа ветхозаветные сцены, справа — новозаветные; согласно самому обширному из дошедших до нас циклов титулов, составленному около 1021 г. монахом-бенедиктинцем Эккехардом IV, ветхо- и новозаветными изображениями был украшен также Майнцский собор. От этого и, может быть, даже несколько более раннего времени сохранилась в Германии, в церкви св. Георгия в Оберцелле, на том самом острове Рейхенау, откуда, как мы только что видели, в каролингскую эпоху призывались живописцы в Санкт-Галлен, стенная роспись, которая ценнее всех письменных свидетельств. Здесь уже мы стоим на твердой почве. Сохранились не только фрески, но и подписи под ними. К сожалению, фрески пришли от времени в такое состояние, что копии с них, изданные Адлером, Краусом и Боррманном, едва ли не поучительнее самих оригиналов. Лучше других сохранились фрески на верхних внутренних стенах среднего нефа, написанные между 985 и 990 гг.; в настоящее время они затянуты полотном, на котором воспроизведены в копиях. Эти фрески изображают важнейшие чудеса Спасителя; на южной стороне в четырех панно, расположенных попарно, в два ряда, представлены: Воскрешение Лазаря (рис. 101), Исцеление кровоточивой и Воскрешение дочери Иаира, Воскрешение сына наинской вдовы и Исцеление десяти прокаженных; на северной стороне, также в четырех панно, — Изгнание беса близ Герасы, Исцеление страждущего водяной болезнью, Укрощение бури на море и Исцеление слепорожденного. Кроме того, в промежутках окон помещены изображения апостолов, реставрированные в готическую эпоху, а ниже, между арками, — круглые медальоны с погрудными фигурами пророков. Восемь главных фресок окаймлены сверху и снизу полосами роскошного, затейливо переплетающегося и разработанного перспективно меандра позднеантичного стиля, а с боков — бордюрами, орнаменты которых частично античного характера (искаженные завитки аканфа и полосы розеток), частично же переходят в средневековые формы. Библейские сюжеты, встречающиеся еще в древнехристианских фресках и мозаиках, здесь более развиты и обильны фигурами. Сцены исцеления слепорожденного и страждущего водяной болезнью скомпонованы сравнительно спокойно и плавно. Воскрешение наинского юноши и Изгнание беса сочинены с большим драматизмом. О глубине задних планов нет и речи, хотя в рисунке зданий можно иногда заметить попытки создания перспективы в позднеантичном духе. Одежды античные. Христос изображен в виде безбородого юноши. Пропорции фигур неверны, формы тела тощи, а телодвижения совершенно неестественны. При первом же взгляде на картины бросаются в глаза горизонтальные цветные полосы на их фоне: вверху темно-синие, в середине зеленовато-голубые, внизу коричневые. Объяснение этих полос всего естественнее искать в том, что художник не понимал лучших образцов, которыми пользовался и в которых синева неба книзу постепенно бледнела, а окраска земли постепенно переходила в тон неба.

Что этот ряд композиций не рейхенауское изобретение, а должен быть рассматриваем как продолжение раннехристианского искусства, остроумно доказано Шмарсовым на основании их расположения. Характерные черты византийско-греческой живописи здесь столь же незаметны, как и непосредственное влияние монастыря Монте-Кассино, рассадника бенедиктинского искусства. Но если бы в Галлии и Германии сохранилась более древняя христианская стенная живопись, мы были бы, быть может, в состоянии определить переходные ступени к этому живописному стилю, который вообще является одичалым античным. То же самое можно сказать и о фресках на наружной стороне западной стены, которые в настоящее время почти совершенно погибли, несмотря на то что защищены выступом стены. Внизу, в средней нише, изображен распятый Христос со стоящими у креста Богоматерью и апостолом Иоанном; вверху всю ширину стены занимает древнейшее из сохранившихся на севере от Альп монументальное изображение Страшного Суда (рис. 102). Посередине восседает на престоле безбородый Спаситель, окруженный миндалевидным нимбом (мандорлой); подле него, справа, стоит Богоматерь, слева — ангел с большим крестом. Ниже сидят на длинных прямых скамьях двенадцать апостолов в различных позах, по шесть с каждой стороны. Во фризе, под ними, изображены разверзающиеся могилы с выходящими из них мертвецами, симметрично распределенными по обеим сторонам. Здесь представлен момент, предшествующий Суду: на сцене еще нет ни адских мук, ни блаженства праведников. В композиции, которая в целом не лишена торжественности и величественности, отразилось ожидание кончины мира, заставлявшее около 1000 г. трепетать все сердца. Верхний бордюр образует снова пышный, затейливо переплетающийся меандр со вставленными в него с той и другой стороны мандорлы двумя круглыми медальонами, в которых изображены головы античных астральных божеств — солнца и луны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Евгений Жаринов - История всех времен и народов через литературу [litres]](/books/1147543/evgenij-zharinov-istoriya-vseh-vremen-i-narodov-chere.webp)