Карл Вёрман - История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков

- Название:История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Полигон

- Год:2000

- Город:СПб.

- ISBN:5-89173-119-3, 5-17-007887-0 (т. 2)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карл Вёрман - История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков краткое содержание

Во втором томе «Истории искусства всех времен и народов» К. Вёрмана рассматривается искусство населения стран Европы с первого по пятнадцатое столетия н. э. По признанию самого автора второй том производит еще более цельное впечатление, чем первый и является прекрасным руководством для желающих пополнить свои познания сведениями по истории искусства. В издании также приведено много интересных иллюстраций.

История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Понятие о «дворцовой школе» (Schola Palatina), под которой понимали, в противоположность монастырским школам Германской империи, школу каллиграфов и живописцев Карла Великого в Ахене, начинает исчезать при свете новейших исследований. Сварценский в главных иллюстрированных рукописях, приписанных этой школе, каковы, например, три великолепных Евангелия — в Вене, Брюсселе и Ахене, относимые им ко времени Людовика Благочестивого, видит особую ветвь реймсской школы IX столетия. Но зато важную группу каролингских иллюстрированных рукописей, обычно называемую по рукописи Ады, в Трирской городской библиотеке, группой Ады, Сварценский считал возможным приурочить к дворцовой школе и отнести к эпохе самого Карла Великого. Наряду с реймсской школой, вторая каролингская ветвь которой признается всеми исследователями, на западнофранкской почве следует отметить в особенности школы Тура, Корби и Меца; в немецкой же части франкского государства один Санкт-Галлен занимает в эту эпоху вполне определенное положение (его искусство исследовано Раном), тогда как о значении Трира, который Браун и Фёге считали одним из средоточий каролингской миниатюрной живописи, и Фульды, на которую обратили внимание Клемен и Шлоссер, еще ведется спор. В оттоновское время и в области книжной живописи на передний план выступает Рейхенау; искусство Трира, Эхтернаха и Регенсбурга, быть может также и Фульды, Кёльна и Хильдесхейма, должно быть обозреваемо в связи с рейхенауским искусством.

Рассмотрение каролингских рукописей удобнее всего начать с группы Ады, родину которой можно искать в Ахене или Трире. В противоположность строго традиционному направлению дворцовой и турской школ, миниатюры которых, моделированные по правилам живописной техники и более самостоятельные по отношению к тексту, служат образцами картинного стиля книжной живописи, иллюстрации группы Ады, имеющие целью главным образом украшение книги, примыкают скорее к книжному стилю. Самый древний памятник этого стиля — Евангелие Годескалька, в Парижской Национальной библиотеке; оно написано неким Годескальком в 781–783 гг. по повелению Карла Великого и его супруги золотыми буквами по пурпурному фону. В украшении полей и инициалов этой рукописи преобладает ленточный орнамент и плетенка, к которым, однако, присоединяются античные растительные завитки, листья и розетки; встречаются даже, как на бордюрах, так и среди орнаментации заглавных букв, чисто античные меандры и волнообразная линия. Первые четыре миниатюры величиной с лист изображают четырех евангелистов с гладкими золотыми нимбами вокруг головы; их плотные фигуры резко очерчены, как снаружи, так и внутри, черными контурами. Затем следует юный Спаситель, сидящий на престоле в торжественной позе, с благородными, хотя и несколько схематизированными чертами лица, обрамленного длинными белокурыми кудрями. На следующем листе представлен Источник жизни в виде круглого храма, увенчанного крестом и окруженного птицами, и приближающийся к нему олень. Стриговский доказал, что прототип этого храма имеется в сирийском Евангелии Эчмиадзинского монастыря (см. выше, в кн. 1 и 2), и установил влияние на каролингское искусство более древнего восточного искусства. Второе главное произведение этой школы — рукопись Ады, давшая название всей группе и хранящаяся в Трирской городской библиотеке. Аббатиса Ада, по заказу которой написан этот манускрипт золотыми буквами (около 800 г.), была, как гласит легенда, сестрой Карла Великого.

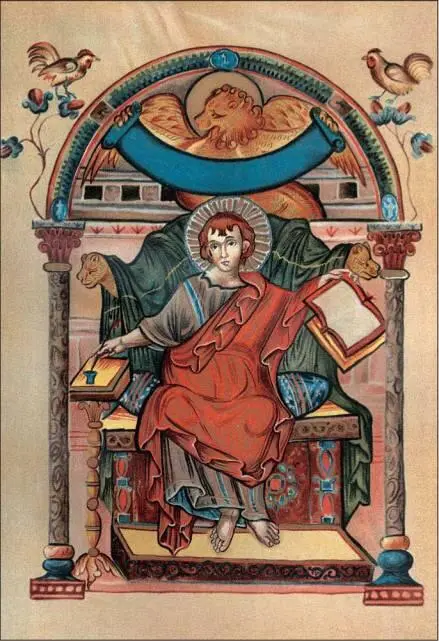

Издание рукописи Ады, сделанное в 1889 г. под руководством Лампрехта и Яничека, значительно способствовало углублению немецких ученых в изучение каролингского искусства. Евангелисты рукописи Годескалька — бородатые; здесь они — юные, безбородые, но с энергичными чертами лица, высоко вздернутыми бровями и живыми телодвижениями (рис. 104). Колонны «канонов» увенчаны большими чашевидными капителями с вполне атрофированными листьями аканфа. В орнаментации заглавных букв и полей еще преобладает плетенка. Третий главный манускрипт рассматриваемой группы — написанное золотыми буквами Евангелие Парижской Национальной библиотеки, принесенное Людовиком Благочестивым в дар аббатству Сен-Медар в Суассоне в 826 г. Бордюры украшены — попеременно по синему, фиолетовому и золотому фонам — всеми орнаментальными мотивами той эпохи. Небольшие картинки на библейские сюжеты играют роль виньеток. Четыре из шести больших миниатюр величиной с лист изображают опять евангелистов. Крылатый ангел над евангелистом Матфеем отличается благородством своих форм (рис. 105). Контуры везде очень резки. Из двух последних больших миниатюр одна изображает здание с колоннами, символизирующее собой Церковь, другая — Источник жизни, к которому направляются жаждущие твари.

В библиотеках Вюрцбургского и Эрлангенского университетов хранятся Евангелия, также группы Ады, которые, ввиду характерности их рисунка и сильной экспрессивности, Сварценский причислял к замечательнейшим памятникам каролингской эпохи. Группа Ады вообще имела важное влияние на дальнейшее развитие живописи в Германии.

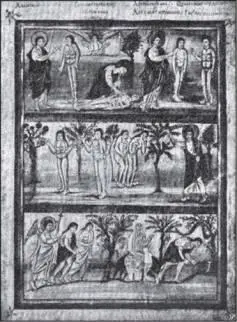

На территории современной Франции прежде всего развилась, под непосредственным руководством Алкуина, турская школа, насквозь пропитанная традициями классической древности. К числу ее главных произведений принадлежат Библия Алкуина в Британском музее в Лондоне, затем — Евангелие Парижской Национальной библиотеки, написанное по повелению императора Лотаря около 840 г. в монастыре св. Мартина в Туре (не в Меце) аббатом этого монастыря Сигиславом. На заглавном листе изображен император, в голубом камзоле с рукавами и античном пурпурном плаще, сидящий на золотом троне, высокая спинка которого завешена тканью; из-за трона выглядывают два воина. Крупные, энергичные черты Лотаря могли бы производить впечатление портретного сходства, если бы в обоих воинах не повторялся совершенно тот же тип лица. Повороты тела и головы понятны еще хорошо, но руки нарисованы плохо. Моделировка голов темно-красными и кирпичными тенями еще живописна. Контуры не слишком сильны. По целому листу занимают также изображения бородатого Христа во славе и евангелистов. На таблицах канонов колонны, подражающие коринфским, соединены полуциркульными арками, которые украшены растениями и птицами. Турской школе принадлежит также изданная графом Бастаром и хранящаяся в том же собрании великолепная Библия Карла Лысого, написанная около 850 г.; ее считают настоящим шедевром школы. В инициалах текста, основной красочный аккорд которых образуют пурпурно-фиолетовая и зеленая (оттенка морской воды) краски и золото, античный лиственный орнамент, северная плетенка и головы животных встречаются в самых прихотливых сочетаниях. В таблицах канонов полуциркульные арки чередуются со стрельчатыми; в двух-трех случаях базы колонн заменены, как в древнемесопотамском искусстве, лежащими быками. На посвятительном листе изображен Карл Лысый, сидящий на троне и окруженный братией монастыря св. Мартина, аббат которого подносит императору драгоценную книгу. Христос во славе, на одном из следующих листов снова бородатый. Миниатюры на сюжеты из Ветхого Завета и из Деяний св. апостолов (рис. 106) исполнены в позднеантичном стиле. Бог Отец в сцене сотворения человека — юный, безбородый. Грехопадение с его последствиями изображено с большой подробностью. В передаче нагого тела, при всех ошибках рисунка и отсутствии мускулатуры, еще вполне ясно обнаруживается влияние эллинистического языка форм. Даже деревья на заднем плане, их стволы и кроны, нарисованы еще без средневековой тенденции к стилизации.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Евгений Жаринов - История всех времен и народов через литературу [litres]](/books/1147543/evgenij-zharinov-istoriya-vseh-vremen-i-narodov-chere.webp)