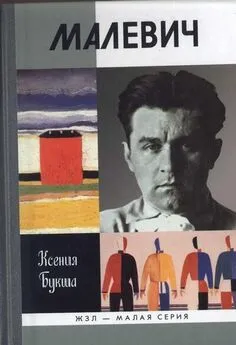

Ксения Букша - Малевич

- Название:Малевич

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Молодая гвардия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03656-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ксения Букша - Малевич краткое содержание

Казимир Северинович Малевич — художник, график, педагог, теоретик искусства, философ. Творчество Малевича занимает особое место в истории мирового искусства. Созданный им супрематизм — не просто геометрически абстрактный вариант беспредметности, но и суперстиль, оказавший мощное воздействие на современные искусство, архитектуру и дизайн, и самобытная философия, своего рода «религия без культа». Малевич разработал собственный уникальный метод преподавания искусства и оставил после себя учеников. Он не служил никакому государственному строю и никакой идее, кроме творчества, и потому закончил жизнь в бедности и невостребованности. «Я — идеалист, и совершенно напрасно раскритиковали лозунг „искусство для искусства“», — заявлял Малевич.

Автор книги, петербургский поэт, писатель и переводчик Ксения Букша, на основе документов, воспоминаний современников, сочинений Малевича и критики его художественного наследия анализирует этапы творчества художника и воссоздаёт образ энергичного, доброго, талантливого во всём человека, общение с которым завораживало.

знак информационной продукции 16+

Малевич - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

То, что происходило дальше, можно назвать и «счастьем», и «неудачей». Собственно, по сравнению с таким началом неудачей может показаться всё. После института Хидекель пришёл в новоорганизованный «Ленпроект», в котором, как и мечтал (он был сыном каменщика), стал настоящим архитектором, проектировщиком реальных зданий. По его проектам построены первый трехзальный кинотеатр «Москва», ряд учебных зданий и жилых домов, Невдубстрой [23] Ныне Кировск Ленинградской области.

с восьмой ГРЭС [24] Ныне Дубровская ТЭЦ-8 им. С. М. Кирова.

, Соцгородок (разрушенный в войну и напоминавший планиты для «землянитов»), здание ЛИСИ (Ленинградского инженерно-строительного института) — классицизм, в котором чувствуется супрематическое происхождение, как и в банях на площади Мужества, которые проектировал профессор Хидекеля — Никольский. В войну Хидекель работал в институте «Механобр», занимался проектами танковых заводов, затем был деканом архитектурного факультета ЛИСИ… Супрематизм жил в нём, но оставался под спудом.

Вопрос о том, насколько целостная архитектурная концепция Малевича совместима с жизнью, остаётся сложным. Сам Малевич его так, конечно, не ставил. Он считал, что архитектура должна создавать среду и дисциплинировать жизнь, а не служить ей. Жизнь не может поставить архитектору задачу — «облагородь меня, одень мою техническую пищеварительную требуху в высшую форму искусства». Архитектура должна существовать как природа, как море или гора. «Если ворона сядет или совьёт гнездо на дереве или удод совьёт в дупле гнездо, то это не значит, что это дерево выросло для этой цели, а удод будет думать об этом дереве, как о дереве с конкретной практической задачей».

Ну и, конечно, не следует думать, что архитектурный супрематизм может ограничиваться зданиями. Это всё равно что ограничить его плоскостью картины. Супрематизм — способ организации пространства, его токов энергии, ритма, а значит, и времени. Он куда сложнее конструктивизма именно потому, что не может быть в чистом виде принят локально; а ещё — из-за своей не-умышленности. Супрематизм организует округу и время на принципах случайности, а не соизмеримости и целесообразности. «Да здравствует единая система мировой архитектуры Земли!»

ГИНХУК

Союз власти и искусства с самого начала был вынужденным: вкусы Анатолия Васильевича Луначарского были отнюдь не супрематическими, и он с облегчением вздохнул, когда стало возможно вернуться к поддержке чего-то более привычного. Да и выяснилось, в конце концов, что советской власти это «левое» вовсе не нужно; не такое уж оно и советское, каким казалось, не так уж и готово поставить себя на службу новому миру, не так уж и способно это сделать. В общем, такое развитие событий было вполне предсказуемым. Империи, в которую стремительно превратился Советский Союз, не нужно искусство романтическое или шизоидное; империя — это всегда классика, причём желательно понятная, адаптированная, предсказуемая. У архитектонов может быть больший объём поставлен на меньший, а в государстве это получается неустойчивость. «Для неискушённых всякими переживаниями замысловатого культурного развития людей, — писал Луначарский, — естественнейшей формой является, если мы будем говорить о больших массах, форма классическая, ясная до прозрачности, выдержанная в своей торжествующей красивости или близкая к окружающей нас реальности, стилизующая её только в смысле отвлечения от ненужных деталей. Пролетариат и крестьянство будут требовать классического искусства, упирающегося, с одной стороны, в здоровый, крепкий, убедительный реализм, с другой стороны, в красноречивый прозрачный символизм в декоративном и монументальном роде».

При этом Луначарский, как человек государственный, отлично понимал, что вкусы пролетариата и даже его личные вкусы — ничто перед политикой текущего дня. Поэтому тогда, в 1918 году, Отдел изобразительных искусств с подачи Луначарского позволил себе очень многое: для Музея художественной культуры предполагалось приобрести картины ста сорока трех представителей русского авангарда, в том числе Малевича, Матюшина, Филонова, Татлина. Под музей отвели особняк XVIII века на Исаакиевской площади, в котором жил когда-то поэт Иван Мятлев. В 1921 году музей открылся. В 1923 году Филонов от имени «группы левых художников» внёс предложение о создании на базе МХК исследовательского института русского авангарда. Ведь в новом мире должно быть всё по науке; логично изучать периоды развития революционного искусства и разных его направлений, теоретически его обосновывать, доказывать критике, что оно имеет право на существование, устранять нелепый разрыв между художественными практиками и вкусами народа; наконец, пытаться понять, каким будет искусство будущего. Художник должен быть исследователем, он должен рисовать сознательно, отметая не важное и придерживаясь главного, соотносить себя с мировым развитием.

Предложение было принято, и в 1923 году ГИНХУК был утверждён Совнаркомом как государственное учреждение. Директором назначен Казимир Малевич, он же заведовал формально-теоретическим отделом; отделом общей идеологии заведовал Павел Филонов, позднее Иван Пунин, отделом материальной культуры — Владимир Татлин, органической культуры — Михаил Матюшин, экспериментальным — Павел Мансуров. У каждой из мастерских был свой метод и своя тайна, и они, хоть и уживались под одной крышей, не слишком соприкасались.

Малевич и Матюшин дружили, но методы у них были совершенно разные; 40 лет спустя эти методы примирит в своей работе Владимир Стерлигов. Николай Костров, живописец, график, книжный иллюстратор, учился в ГИНХУКе у Матюшина, а к Малевичу пришёл позже, в 1931 году. Он вспоминал: «У Матюшина писали не картины, а этюды, он учил, что предмет существует только в среде: допустим, стена дома, но так как сзади свет, то она ломается. Вот об этом исключительно шла речь, а не о построении картины». Напротив, Малевич «учил, как строить холст, предмет, картину». «Главное, что отличало работы и школу Малевича, — это то, что он работал на плоскости». «Глубина всегда небольшая, совсем нет светотени».

С Филоновым Малевич уживался с трудом. У них были различны не только системы, но и способы существования, и темпераменты. Они не вполне принимали друг друга, а их ученики порицали учителей противной стороны. Филоновские ученики считали, что Малевич — лицемер и любит покушать, что он заискивает перед советской бюрократией, в то время как Филонов — настоящий аскет, отшельник и подвижник, у которого ничего нет, кроме кружки и куска чёрного хлеба. Это, конечно, несправедливо по отношению к Казимиру Севериновичу. Это — как сравнивать бедного с нищим и пенять бедному на то, что он не нищ. Малевич действительно любил поесть (а вкусы у него были простые), но во многие периоды жизни, например, в начале 1930-х, ему это редко удавалось; да и в другие времена, как писал он сам, «при решении дилеммы рубля побивал красочный магазин, побивал Лефранк, нежели колбасный и рыбный магазин». Все близкие и друзья знали, как саркастически Казимир может отбрить, если увидит, что развлечения и комфорт мешают художнику работать. «Юдин, футбольчик вас погубит», — пенял он одному из ближайших своих соратников. Про Филонова же Матюшин говорил, что, хотя тот и подвижник, — многое в его стиле жизни наиграно, не в смысле лжи, а в смысле усиления эффекта. Кроме того, хотя Малевичу до поры до времени чуть больше везло, после разгрома ГИНХУКа он стал ровно таким же отверженным, как Филонов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ксения Букша - Чуров и Чурбанов [litres]](/books/1071227/kseniya-buksha-churov-i-churbanov-litres.webp)