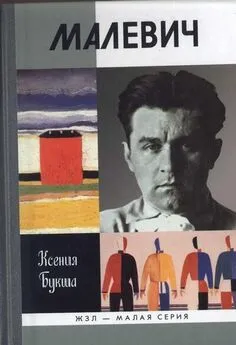

Ксения Букша - Малевич

- Название:Малевич

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Молодая гвардия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03656-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ксения Букша - Малевич краткое содержание

Казимир Северинович Малевич — художник, график, педагог, теоретик искусства, философ. Творчество Малевича занимает особое место в истории мирового искусства. Созданный им супрематизм — не просто геометрически абстрактный вариант беспредметности, но и суперстиль, оказавший мощное воздействие на современные искусство, архитектуру и дизайн, и самобытная философия, своего рода «религия без культа». Малевич разработал собственный уникальный метод преподавания искусства и оставил после себя учеников. Он не служил никакому государственному строю и никакой идее, кроме творчества, и потому закончил жизнь в бедности и невостребованности. «Я — идеалист, и совершенно напрасно раскритиковали лозунг „искусство для искусства“», — заявлял Малевич.

Автор книги, петербургский поэт, писатель и переводчик Ксения Букша, на основе документов, воспоминаний современников, сочинений Малевича и критики его художественного наследия анализирует этапы творчества художника и воссоздаёт образ энергичного, доброго, талантливого во всём человека, общение с которым завораживало.

знак информационной продукции 16+

Малевич - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Такой предмет, по Хармсу (трактат «Предметы и фигуры, открытые Даниилом Ивановичем Хармсом»), должен потерять «отца, дом и почву» и только тогда получает «сущее» значение. Такой предмет «реет». Реет и человек, который созерцает только это сущее значение.

Введенский называет этот способ видеть мир — мерцанием. (То же самое слово — мерцание — часто использует и Малевич в своём трактате «Супрематизм: Мир как беспредметность, или Вечный покой».) «На самом деле предметы это слабое зеркальное изображение времени. Предметов нет. На, поди их возьми. Если с часов стереть цифры, если забыть ложные названия, то уже может быть время захочет показать нам свое тихое туловище, себя во весь рост. Пускай бегает мышь по камню. Считай только каждый ее шаг. Забудь только слово „каждый“, забудь только слово „шаг“. Тогда каждый ее шаг покажется новым движением. Потом, так как у тебя справедливо исчезло восприятие ряда движений как чего-то целого, что ты называл ошибочно шагом (ты путал движение и время с пространством, ты неверно накладывал их друг на друга), то движение у тебя начнет дробиться, оно придет почти к нулю. Начнется мерцание. Мышь начнет мерцать. Оглянись: мир мерцает (как мышь)».

Это всё то же, что говорил и Малевич о своём супрематизме, только с другой стороны прожито.

И здесь лишь самое начало. Потому что был Хармс и символистом, глубоким мистиком; он умел осмыслить то, что у Малевича происходило интуитивно и чем Малевич, в силу своего жизненного пути, не оперировал так свободно. Малевич, рискнём предположить, всегда немного стеснялся рассуждать о мистическом; может быть, он чувствовал себя в таких случаях дикарём, как с Матюшиным и Гершензоном, хотя его ободряло их благосклонное внимание, и с ними он пускался-таки в рассуждения об опыте неведомого. Хармс же с детства был там как дома. Где у Казимира были только смутные прозрения и попытки теоретизировать — там Хармс мог творить законченные символические системы, связывая уже существующее с собственными изобретениями. Иногда и ему казалось, что он не имеет на это достаточного права, но у него по крайней мере было в этой области больше знаний, чем у Малевича.

Возьмём, к примеру, «нуль», или лучше, к примеру, возьмём «ноль». Малевич позаимствовал важность «ноля» от Кручёных; в пору знакомства с алогизмом «ноль» выглядывает из многих его картин. Он есть в «Туалетной шкатулке» (1913), «Авиаторе» (1914), «Даме у афишного столба» (1914). Ноль — знак загадки, знак выхода из разума. Малевич собирается издавать журнал «Нуль», а потом «перейти за ноль», то есть пойти ещё дальше, чем в полное обнуление всего старого. «Нуль» для него — это «кольцо горизонта, в котором заключены художник и формы натуры», «нуль» надо превзойти. Впоследствии «ноль» становится у Малевича кругом, графическим символом вечности, как в христианстве, и одновременно (как в манифесте «Супрематическое зеркало» 1923 года) зеркальной гранью между предметным и беспредметным миром. Это уже близко к мифологии «ноля» у Хармса: «ноль» — полный круг, замкнутая кривая, в которой скрыты начало и конец, «изображение бесконечности», которую невозможно пере числить. Круг можно охватить взором, и при этом он останется непостижимым и бесконечным. Это и есть беспредметность, «я преобразился в нуле форм».

А ноль — божественное дело

Ноль — числовое колесо

Ноль — это дух и это тело

Вода и лодка и весло… —

вспоминал Харджиев обрывок утраченного стихотворения Хармса.

(Однажды Малевич сказал, что нужно построить такую дорогу, по которой можно ехать от Ленинграда до Москвы всю жизнь, и она никогда не наскучит.)

Стихи Малевича удивительно напоминают хармсовские. Вообще там, где Малевич открывает рот и начинает говорить, он напоминает обэриутов. Может быть, не все согласятся с этим, но самая важная черта у них общая: и тот, и другие говорят языком грубой буквальности, не нагруженной и не загрязнённой никакими контекстами. У обэриутов это была сама суть их литературы, у Малевича — своеобразие личности и особенности языка. В результате и у тех, и у других получается энергичный, наивный, серьёзный, угловатый текст, который говорит не «о чём», а сразу именно «что». Иногда этот текст совершенно разъятый, иногда по форме более-менее связный. Но далеко не все готовы читать в таком тексте то, что он являет.

Малевич:

Я не посягну на тебя мой брат

ибо одинаково бежим, но зачем

ты глубоко держишь корни.

Отрежь пальцы, пусть останутся

Тебе нечего держаться

Хармс:

На сіянии дня месяца іюня

говорилъ Даніилъ с окномъ

слышанное сохранилъ

и ткимъ образомъ увидеть думая светъ

говорилъ солнцу: солнце посвети в меня

проткни меня солнце семь разъ

ибо девятью драми живъ я

следу злости и зависти выходъ низъ

пище хлебу и воде ротъ мой

страсти физике языкъ мой

вы и дханію ноздрями путь

два уха для слушанія

и свету окно глаза мои [30] Стихотворение Д. И. Хармса «На сіянии дня месяца іюня (Стилизация древнего заговора)», 1931 год.

Хармс рисовал картины, картинки, схемы. Малевич писал стихи. И у того, и у другого буквы, символы, знаки, значения превращались друг в друга. Творчество их не могло принять какой-то одной формы. Многие удивлялись, зачем Малевич пишет трактаты, зачем ему переходить на язык смыслов. А просто это не делается «зачем». Это делается из ощущения восхождения, переживания небывалого опыта, который хочется описать, снизойдя обратно в разум. Это делается из силы замысла. И имеет смысл только тогда, когда переживается самое чистое творчество, отделённое от любых других мотиваций. А оно, безусловно, существует. Вопрос о том, кем оно признаётся / удостоверяется и кому оно нужно, надо оставить за кадром, это вопрос не то чтобы «харчевой», но человеческий; человеческое, как мы видим на примере Малевича, вовсе не является помехой такому, чистого порядка, творчеству и может его очаровательно дополнять, но, как бы ни хотелось, не в человеческом суть. Хармс почти всё (а затем и всё) человеческое отринул — и не стал нечеловеком, страшным человеком, хотя то, что с ним происходило в конце тридцатых, было страшно. Хармс последовательнее. Малевич, как все признанные гении, прославился не совсем тем, в чём суть и корень его славы. Хармс, удалив от себя всё, кроме самого корня творчества, отбросил эту ненужную ему возможность. И всё-таки каким-то образом им удалось передать то самое, увиденное ими; и не только то, что они увидели, но и способ видения.

Хармс не любил приходить на похороны. Когда умер самый молодой из обэриутов Юрий Владимиров (от туберкулёза, ему было всего двадцать два), Хармс не пришёл на панихиду. Вспоминает Алексей Иванович Пантелеев: «При встрече я спросил у него (помню, что был этот разговор на Николаевском мосту), почему он не пришел. И, помню, он ответил: — Я никогда никого не провожаю». Так вот, Малевича он проводить пришёл и даже положил ему в гроб свои стихи, написанные, по-видимому, незадолго до этого и не на конкретный повод, но после смерти Малевича немного изменённые и посвящённые ему. Но об этом — ниже.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ксения Букша - Чуров и Чурбанов [litres]](/books/1071227/kseniya-buksha-churov-i-churbanov-litres.webp)