Мария Чегодаева - Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых

- Название:Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аграф

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-7784-0272-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Чегодаева - Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых краткое содержание

Книга посвящена замечательным художникам: Петру Васильевичу Митуричу, его жене и сестре великого поэта Велимира Хлебникова Вере Владимировне Хлебниковой и их сыну Маю Петровичу Митуричу-Хлебникову. Основу книги составили многочисленные документы, как опубликованные ранее, так и находящиеся в семейном архиве (воспоминания, письма).

На фоне исторической реальности России того времени автор стремится создать максимально полную картину жизни и творчества художников от начала XX века до 1956 года (даты смерти П. В. Митурича). Кроме того, в книге представлен тщательный анализ их живописных и графических работ.

Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эти прозрения, так поразительно совпадающие со свидетельствами людей, переживших клиническую смерть, заключены в маленьком эссе, представляющем собой «самоэпитафию», и начинаются словами: «Пусть на могильной плите прочтут: он боролся с видом и сорвал с себя его тягу. Он не видел различия между человеческим видом и животными видами и стоял за распространение на благородные животные виды заповеди и ее действия „люби ближнего, как самого себя“»…

Прямая перекличка со «Зверинцем» 1911 года.

Зверинец

О, Сад, Сад!

……………

Где орлы сидят подобны вечности, означенной сегодняшним, еще лишенным вечера днем.

Где верблюд, чей высокий горб лишен всадника, знает разгадку буддизма и затаил ужимку Китая.

…………………

Где мы начинаем думать, что веры — затихающие струи волн, разбег которых — виды.

И что на свете потому так много зверей, что они умеют по-разному видеть бога.

…………………

Где челюсть у белой высокой черноглазой ламы и у плоскорогого низкого буйвола и у прочих жвачных движется

ровно направо и налево, как жизнь страны…..

[171] Хлебников В. Зверинец//Указ. соч. С. 185–187.. Лето 1909, 1911

Свидетельство Николая Николаевича Купреянова: «В эти годы в сборнике „Ряв“ я впервые прочел Хлебникова. Под влиянием его „Зверинца“ возник новый критерий художественной конкретности. Его не могли выдержать мои старые работы. Они были схематичны и нереальны. Хлебников учил реализму и непосредственности» [172] Купреянов Н. Н. Литературно-художественное наследие. — М.,1973. С. 82.

.

Это, на первый взгляд, парадоксальное заявление опиралось на удивительную пластическую зоркость Хлебникова, на его умение увидеть и нарисовать словом очень конкретный зрительный образ:

«…львы дремлют, опустив лица на лапы».

«…грудь сокола напоминает перистые тучи перед грозой».

У моржа «на его жирном могучем теле показывается усатая, щетинистая, с гладким лбом голова Ницше…»

Но, безусловно, у Купреянова, как и у Митурича, речь шла о некоем «высшем» реализме. Купреянов, вслед за Блоком, называл его «музыкальным реализмом», как бы «подслушанным» в жизни, в собственной душе, в потаенных уголках сознания. Реализмом, близким идеям о переходе слуховых ощущений в зрительные, реализмом, услышанном в парадоксальных звучаниях Хлебникова — «звуках бытия».

Вера Хлебникова писала о Велимире: «Он был великим наблюдателем, от него, на вид равнодушного и безразличного ко всему окружающему, ничего не ускользало: никакой звук бытия, никакой духовный излом. Так он шел по жизни, так он шел по лесу, с таким отрешившимся видом, что даже птицы переставали его бояться, доверчиво посвящая в свои тайны» [173] Вера Хлебникова. Воспоминания о Велимире Хлебникове // В кн.: Вера Хлебникова. Что нужно душе… С. 141.

.

Как и «музыкальный реализм» Купреянова, строгий безупречный реализм Митурича, доведенный в последних портретах Хлебникова до пронзительной честности, не был ни позитивистским реализмом XIX века, ни холодно-фантастическим сюрреализмом XX-го. Его можно было бы назвать не «музыкальным», но «мистическим реализмом», если бы сам Митурич не отвергал ненавистное ему слово «мистика». Да, ничего фантастического, иррационального, потустороннего в его рисунках не было — но то, что в них, таких простых и «похожих», всегда таилась некая тайна, — несомненно. И прежде всего, как и в поэзии Хлебникова, это была «тайна» искусства, некое «сверхзнание» — «сверхзоркость» глаза, «сверхточность» руки, «сверхверность» слуха, выход из реального мгновения жизни в иное, по-иному ощущающееся и длящееся пространство времени, в «другие миры». Он усматривал — и высоко ценил это качество в творчестве Веры Хлебниковой.

Это качество по-своему и очень сильно преломилось в искусстве его сына, сумевшего не только почувствовать, но и облечь в зримые формы «какую-то другую правду, чем та, которой мы живем сейчас» [174] Лапшин Н. Хлебников — Митурич // Русское искусство, 1923, № 2–3. Цит. по: П. Митурич. Записки сурового реалиста… С. 35–37.

.

1924 год. Петр Митурич продолжал работу над книгами Хлебникова, все, что касается памяти Хлебникова представляло для него первостепенную важность.

Плакат «Я Разин со знаменем Лобачевского логов» — странная узкая вертикальная композиция, сочетающая сложную вязь букв и графических спиралей с изображением в центре абсолютно реального ребенка в матроске, смотрящего на зрителя холодным недетским взором. Для этого образа Митурич использовал детскую фотографию Виктора Хлебникова.

Эскиз обложки к поэмам В. Хлебникова 1924–1925 года, эскиз афиши к вечеру Велимира Хлебникова тех же лет, рисунки к стихам В. Хлебникова 1922–1924 годов продолжают и развивают то, что было найдено в пространственных композициях, в «Звездной азбуке», в «Разине». На обложке и на плакате имя и фамилия растворяются в рисунке, вписываются в ритм спиралей, образующих некую черно-белую галактику, вихрь, закрученный вокруг самого себя. Ощущение чего-то космического, летящего, непрестанно изменяющегося, образующего все новые и новые сочетания серо-черных пятен и штрихов. Все в вихре замыкается и возвращается к себе.

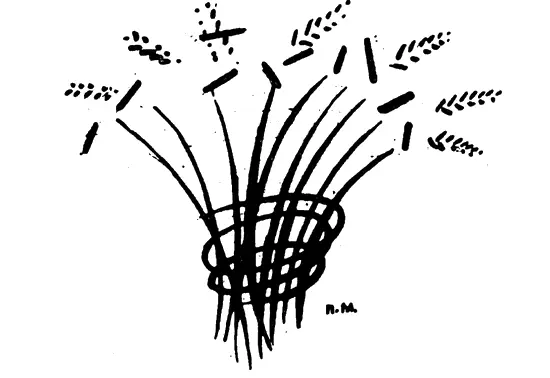

Рисунки к стихам. Заставка — пучок черных стеблей, схваченных спиралью; вверху точками колоски. Образ снопа, перевязанного свитым прутом.

Композиция: черные густые мазки, крупные и мелкие, длинные и короткие полосы несутся справа налево, словно наклоненные ветром травы, ломаются, гнутся, образуют странные кресты — вдруг задвигавшееся, зажившее под ветром кладбище?

Черная «рамка» с неровным скошенным белым окном, в котором завиваются спиралью стебли каких-то фантастических трав…

Эта стихия графики, черного и белого цветов полна какой-то сокровенной жизненной силы, в ней дробятся, распыляются и вновь воссоединяются органические естественные формы, присущие природе, таящиеся в ней — в ритмах и орнаментах ветвей, трав, планок деревенских плетней, столь любимых Митуричем, снежных вихрей и всплесках волн…

П.В.: «Велимир говорил: „Во мне волна делится на бесконечное количество волн, и эти волны, их размеры относятся как степени степеней“» [175] Митурич П. В. Мое знакомство с Велимиром Хлебниковым // В кн.: П. Митурич. Записки сурового реалиста… С. 117.

.

Рисунки с натуры теснейшим образом связаны с «беспредметными» композициями — в них те же, только соотнесенные с конкретной реальностью, воплотившиеся в определенный зрительный образ, воссоединившиеся в нем стихии линий, черно-белых контрастов, орнаментов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: