Вера Домитеева - Врубель

- Название:Врубель

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03676-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вера Домитеева - Врубель краткое содержание

Великого русского художника Михаила Александровича Врубеля современники называли «странным». Всё было необычно в этом гении: его фантазии, дерзкий пластический язык, одинокая позиция среди коллег, причуды его поведения, оригинальность интеллектуальных вкусов. Никого критика не травила столь упорно и не вознесла так высоко запоздалым признанием. Ни о ком не появилось столько мифов. Хотя вершины счастья и трагические бездны реальной жизни Михаила Врубеля, пожалуй, еще интереснее сложившихся о нем легенд.

Автор — писатель и переводчик Вера Михайловна Домитеева тонко и образно выстраивает биографию творца, устремленного «будить душу» воплощениями красоты и тайны.

знак информационной продукции 16+

Врубель - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мечта эта, несомненно, воодушевляла владельцев имения и абрамцевских художников, притом сектантской узости не наблюдалось. Избушки, теремки и стилизации домонгольского русского зодчества прекрасно уживались с кирпичной молочной в голландском стиле, с фахверковой, по образцу сельской Англии, архитектурой сенного сарая, в котором ставились домашние спектакли. Вывезенные Саввой Ивановичем из приазовских степей половецкие «каменные бабы» отлично себя чувствовали на лужайках, засаженных крокусами из Тосканы. И большинство мамонтовских построек, в том числе отдельные дома для проживания Репина, Поленова, Васнецова, в частности «поленовская дача», переоборудованная в ставшую Врубелю родной гончарную мастерскую, выглядели обычными срубами, аккуратно обшитыми тесом. «Русское» в среде мамонтовцев не обязательно требовалось выражать прямо и наглядно. Сказочная абрамцевская природа Васнецову могла увидеться заросшим прудом его «Аленушки», полем его «Богатырей», Нестерову усадебный луг мог открыться долиной его «Отрока Варфоломея», а Поленову, Серову, Коровину довольно было речных берегов, холмистых далей, лесных опушек и березовых аллей. Врубель, надо сказать, даже таким, чисто пейзажным патриотизмом не пленялся. Говорил, что надоели ему все эти речки, деревеньки, эти милые ветхие мостики, на которых скачущий под его седлом красавец Сегаль ногу себе может сломать.

«Врубель не был лириком русской жизни», — заключил один глубоко почитавший врубелевский талант современник художника.

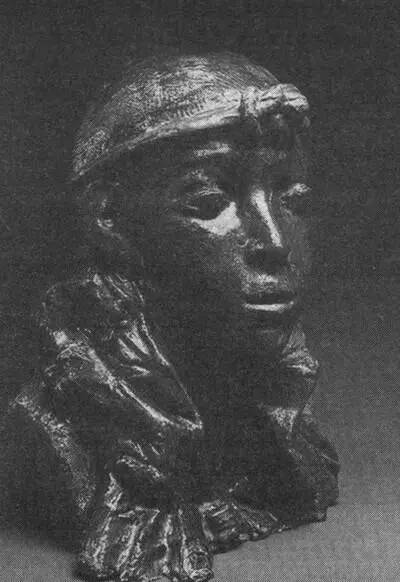

Не был? Потому что голова его что-то шепчущей скульптурной «Тайны» обвита загадочным древневосточным символом мудрости и власти? А язык пластики, оттенок мягкой лепки, нюанс почти детски беспомощной и одновременно стойкой, строгой душевной грации? Без кокошника не узнается мелодия славянского напева?

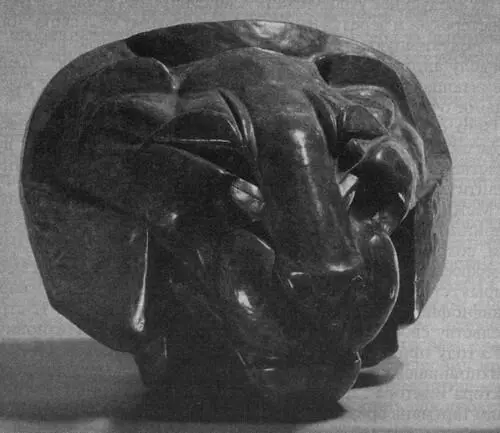

Конечно, Врубель не был поклонником деревенских плясок и Гомера ценил много выше поэзии забористых частушек. Не попади он в атмосферу Мамонтовского кружка, кто знает, так ли сильно захватило бы его стремление услышать «музыку цельного человека, не расчлененного отвлечениями упорядоченного, дифференцированного и бледного Запада». Но сколь же дорого желание, продравшись сквозь чащобу известных внешних знаков, уловить поющую изнутри «интимную национальную нотку». Врубель умел ее поймать. Пример — печь-лежанка со львом — с тем, который такой «ассирийский» или «ливийский».

Безумная на первый взгляд идея ввести льва в декорацию лежанки, приглашая уютно погреться на спине зверюги. В торце подголовного валика та же львиная маска, что грозно охраняла окна «римско-византийского фасада», стерегла дом на уличных воротах. Однако на печи она принадлежит достаточно добродушному животному, которое покойно разлеглось длинным узорным телом из выпуклых изразцов, и три цветочные плитки с краю над композицией мерцают оригинальным вариантом дивно «процветших» львиных хвостов традиционного национального орнамента. Археологи грядущего, откопав резную каменную облицовку древнерусских храмов, дубовые доски наличников на избах поволжских керженских староверов, формы старинных печатных пряников, поймут, что в лесах на Руси из фауны чаще всего встречались львы особенной собачье-ягнячьей породы, а озера кишели «фараонками» (то есть русалками). Керамическая печь Врубеля подтвердит вывод ученых.

На увлечение абрамцевским гончарным делом не мог не влиять — и сильно влиял — характер взаимоотношений художника с членами мамонтовской семьи.

Во внутренние стимулы пристрастия Михаила Врубеля к майолике сильным переживанием вплелась печаль утраты «чудесного юноши» Андрея Мамонтова: «Много, много обещавший юноша; я, несмотря на то что чуть не вдвое старше его, чувствую, что получил от него духовное наследство». Гончарную мастерскую Савва Иванович налаживал с прицелом на будущее сына. Дрюша искал свое скромное место в сфере искусства, и оформление архитектуры декоративной майоликой отвечало свойствам его натуры, его дарования. Первые свои изразцы Врубель лепил, обжигал вместе с Андреем, в спортивных молодежных играх не участвовавшим, дотемна пропадавшим у столов с глиной и глазурями.

Елизавету Григорьевну Мамонтову успехи Дрюши, его здоровье и настроение заботили больше, чем хлопоты обо всех остальных четверых детях. В раннем детстве Андрей тяжело захворал и вряд ли выжил бы, не обладай его мать волей, выдержкой — «благоразумным героизмом», по определению ее друзей. Спасенный сын, единственный в семье характером и даже внешне походивший на нее, был дорог матери глубокой своей серьезностью, волновал грустной вынужденной отстраненностью от задорных абрамцевских затей. Радовавшее тихого Дрюшу творческое гончарное содружество с обожаемым им Михаилом Александровичем, как и на редкость теплое отношение старшего друга к Андрею должны были снискать Врубелю особое расположение Елизаветы Григорьевны. Этого не случилось. Не могла она преодолеть свою неприязнь, и дело было не только в некоторых малосимпатичных ей личных качествах Врубеля.

Домашние спектакли у Мамонтовых начались с того, что в 1879 году Адриан Прахов привез из Петербурга стихотворную драму Аполлона Майкова «Два мира». Члены кружка загорелись темой нравственного спора язычества и христианства. Сюжет здесь в столкновении двух вершин духа на фоне общего морального упадка времен Нерона. Герой, патриций Деций, «римлянин, уже воплотивший в себе всю прелесть и все изящество греческой образованности», по мысли автора, олицетворяет «все, что древний мир произвел великого и прекрасного». Рядом с ним незаметно народившийся в катакомбах под развратным городом мир новой красоты, новой моральной силы — мир первых христиан. Децию, если он не вымолит прощения за то, что не умилился, слушая императора-декламатора, и христианам, если те не придут поклониться как Богу статуе кесаря, грозит смерть. Гордый патриций, отвергнув спасительную интригу, выбирает чашу с ядом и созывает друзей на прощальный веселый пир. Христиане, уповая на Господа и выбирая небесное блаженство, готовы принять земные муки на арене кровавого цирка или в пламени костров. Кульминационный момент наступает, когда влекомая любовью к Децию христианка Лида пробирается в дом прекрасного язычника, чтобы успеть спасти его душу, уговорить отрешиться от пагубной римской гордыни:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: