Владимир Семенов - Русские доспехи X-XVII веков

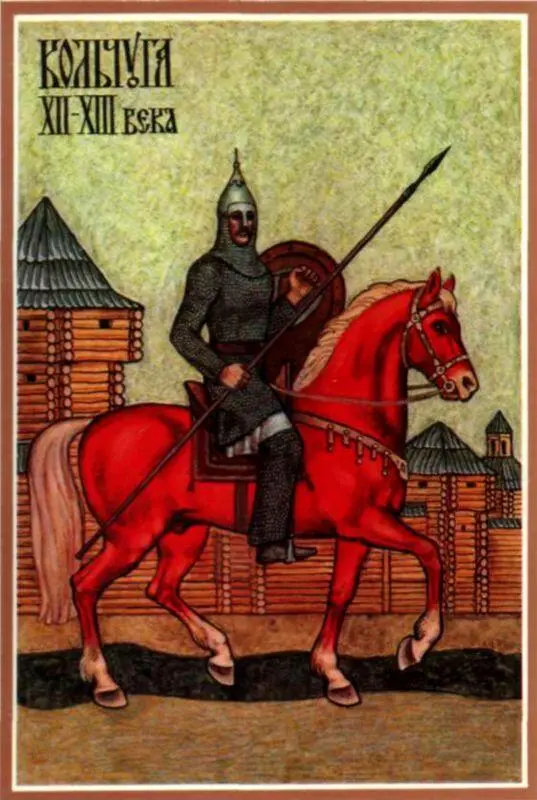

- Название:Русские доспехи X-XVII веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Изобразительное искусство

- Год:1983

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Семенов - Русские доспехи X-XVII веков краткое содержание

Художник Владимир Семенов, известный своими иллюстрациями к «Слову о полку Игореве», а также сериями открыток, посвященных истории Москвы, обратился на этот раз к русскому доспеху. В своих работах он оживил страницы прошлого, изобразив русских воинов в привычной для них обстановке, в красочном и достоверном боевом убранстве. Каждая открытка сопровождается кратким, но емким описанием. Конечно, эта работа не претендует на то, чтобы ее рассматривали как научное пособие или типологический справочник, задача ее другая — показать возможно шире и разнообразнее старинные русские доспехи, представить тот изобразительный материал, которого так недоставало всем тем, кто любит русскую историю и культуру. Комплект из 32 открыток.

Русские доспехи X-XVII веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

10. РУБЯЩЕЕ ОРУЖИЕ

CHOPPING WEAPONS

Очень распространенным рубящим оружием в древнерусском войске был топор, которым пользовались и князья, и княжеские дружинники, и ополченцы, как пешие, так и конные. Впрочем, существовало и различие: пешие чаще пользовались большими топорами, конные же — «топорками», то есть короткими топорами. И у тех, и у других топор надевался на деревянное топорище с металлическим наконечником. Задняя плоская часть топора называлась обухом, а топорка — обушком. Лезвия топоров были трапециевидной формы. Сами топоры делились на секиры-чеканы и топоры-булавы.

Большой широкий топор назывался «бердыш». Его лезвие — «железко» — было длинным и насаживалось на длинное же топорище, которое на нижнем конце имело железную оковку, или вток. Бердыши употреблялись только пехотинцами. В XVI веке бердыши широко применялись в стрелецком войске.

В начале XVII века в русском войске (первоначально — среди окружения Лжедмитрия) появились алебарды — видоизмененные топоры различной формы, оканчивающиеся копьем. Лезвие насаживалось на длинное древко (или топорище) и часто украшалось позолотой или чеканкой.

Разновидность металлического молота, заостренного со стороны обуха, называлась «чекан», или «клевец». Чекан насаживался на топорище с наконечником. Были чеканы с вывинчивающимся, скрытым кинжалом. Чекан служил не только оружием: он был отличительной принадлежностью воинского начальства.

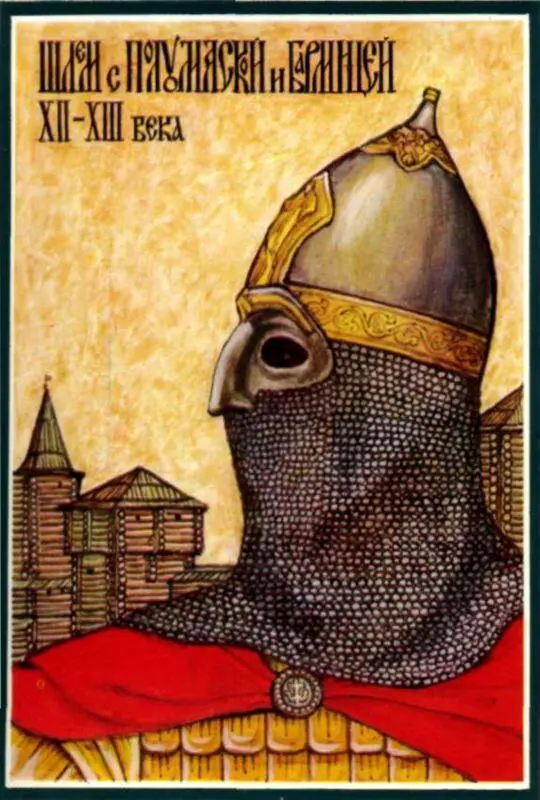

11. ШЛЕМ С ПОЛУМАСКОЙ И БАРМИЦЕЙ XII–XIII века

HELMET WITH SEMI–VISOR AND «BARMITSA» MAIL XII–XIII cc.

В конце XII–XIII веках в связи с общеевропейской тенденцией к утяжелению оборонительного доспеха на Руси появляются шлемы, снабженные маской-личиной, то есть забралом, защищавшим лицо воина как от рубящих, так и от колющих ударов. Маски-личины снабжались прорезями для глаз и носовыми отверстиями, и закрывали лицо либо наполовину (полумаска), либо целиком. Шлем с личиной надевался на подшлемник и носился с бармицей, кольчужной сеткой, прикрывавшей, как правило, все лицо, шею и плечи воина. Маски-личины, помимо своего прямого назначения — защитить лицо воина, должны были видом своим еще и устрашить противника, для чего они соответственно и оформлялись.

Шлемы, брони, щиты — весь набор оборонительного и наступательного воинского доспеха — стали непременным предметом обихода в беспокойное и кровавое время (XII–XIII века) русской истории. Феодальная усобица, войны с половцами, рыцарями, Литвой, монгольское нашествие… Летописи пестрят записями о сражениях, походах, вражеских набегах. Вот одно из таких сообщений (год 1245): «Воевала Литва около Торжку и Бежицы; и гнашася по них новоторжцы с князем Ярославом Володимиричем и бишася с ними, и отъяша у новоторжцев кони и самех биша, и поидоша с полоном проче…» (Новгородская первая летопись).

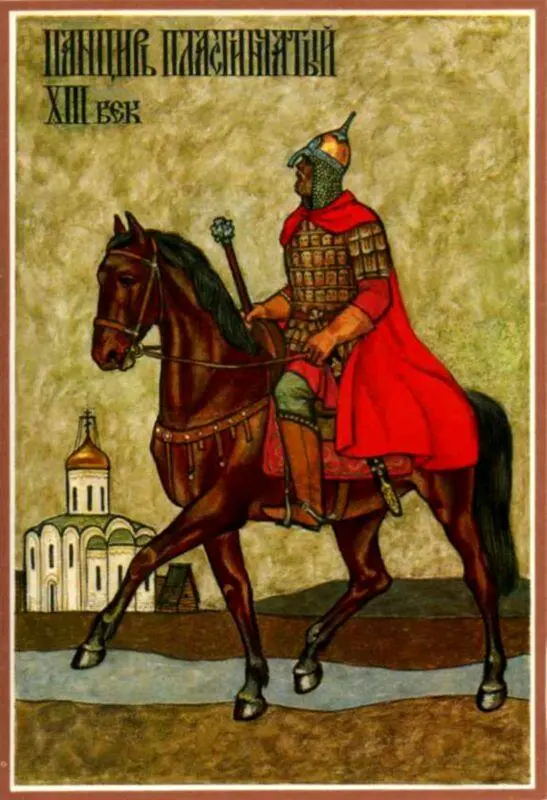

12. ПАНЦИРЬ ПЛАСТИНЧАТЫЙ. XIII век

PLATE ARMOUR. XIII с.

Пластинчатый доспех — это состоящая из металлических пластин броня для прикрытия тела воина. Пластины такой брони могли быть весьма разнообразными: квадратными, полукруглыми, широкими прямоугольными, узкими продолговатыми, толщиной от 0,5 до 2 мм. На пластинах делалось несколько небольших дырок, через которые пластины нитками или ремешками прикреплялись к кожаной или матерчатой основе. На более древних панцирях основы не было, пластины связывались только друг с другом, и панцирь надевался на толстую стеганую куртку или кольчугу. Все пластины были выпуклыми и надвигались одна на другую, что усиливало защитные свойства доспеха.

Панцири такой системы — «ременного скрепления» — бытовали на Руси до конца XV века.

«Выдасть печенежьский князь Претичю конь, саблю, стрелы, он же дасть ему бронь, щит, мечь», — так упоминались древние брони в «Повести временных лет».

Хорошо защищенный панцирем всадник мог даже не иметь в руках рубящего оружия. Для конника весьма существенным оружием стали булава и кистень, которые давали возможность быстро наносить оглушающие удары и стремительно продолжать сражение в другом месте боя.

13. ЩИТЫ

SHIELDS

«…Русичи великая поля чремными щиты прегородиша…» («Слово о полку Игореве»).

Древнейший русский щит (VIII–XI века), круглый, достигавший четверти человеческого роста, был удобен для парирования ударов. В профиль такой щит овален или воронковиден, что усиливало его защитные свойства.

На смену круглому щиту в XII веке приходит миндалевидный, защищавший всадника от подбородка до колен. По мере совершенствования шлема верх щита все более спрямляется. Во второй четверти XIII века появляется треугольный щит с перегибом, то есть двускатный щит, плотно прижимавшийся к телу. Тогда же бытуют выгнутые трапециевидные щиты. С конца XIII века входят в обиход сложнофигурные щиты-тарчи, прикрывавшие грудь всадника во время копьевых таранов. В XIV веке эволюция защитного вооружения приводит к возникновению щита с долевым желобом, который служил вместилищем руки и облегчал маневрирование щитом в бою. В Западной Европе такие щиты, достигавшие в высоту 130 см, назывались «павезами».

Известно, что щиты различных форм существовали в течение длительного времени. Например, наряду с круглыми могли использоваться трапециевидные щиты и т. д. Щиты делались из железа, дерева, камыша, кожи. Наиболее распространены были щиты деревянные. Центр щита обычно усиливался металлическим навершием — «умбоном». Край щита назывался венцом, а промежуток между венцом и навершием — каймой. Тыльная сторона щита имела подкладку, на руке щит удерживался привязками — «столбцами». Окраска щита могла быть самой различной, но красному цвету на протяжении всего бытования русских доспехов отдавалось явное предпочтение.

14. ЛУЧНИК. XIII век

ARCHER. XIII с.

Древние славяне на заре своей истории сражались в основном пешими. Древнерусское государство в войнах с Византией (X век) конницы еще не знает. Феодализация общества и войска приводит к ее появлению в конце X века. Возникновению конницы способствует и непрерывная война со степью — печенегами, торками, половцами. Выстоять против кочевников, не располагая кавалерией, было невозможно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: