Владимир Семенов - Русские доспехи X-XVII веков

- Название:Русские доспехи X-XVII веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Изобразительное искусство

- Год:1983

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Семенов - Русские доспехи X-XVII веков краткое содержание

Художник Владимир Семенов, известный своими иллюстрациями к «Слову о полку Игореве», а также сериями открыток, посвященных истории Москвы, обратился на этот раз к русскому доспеху. В своих работах он оживил страницы прошлого, изобразив русских воинов в привычной для них обстановке, в красочном и достоверном боевом убранстве. Каждая открытка сопровождается кратким, но емким описанием. Конечно, эта работа не претендует на то, чтобы ее рассматривали как научное пособие или типологический справочник, задача ее другая — показать возможно шире и разнообразнее старинные русские доспехи, представить тот изобразительный материал, которого так недоставало всем тем, кто любит русскую историю и культуру. Комплект из 32 открыток.

Русские доспехи X-XVII веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

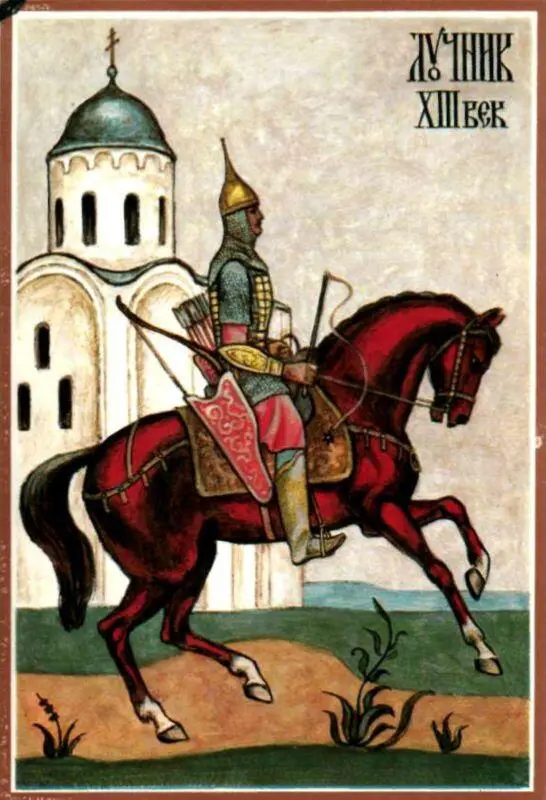

К XII веку русская конница складывается в значительную силу, останавливает и отбивает натиск кочевых народов на рубежи Киевского государства.

Конное войско состояло из тяжеловооруженных всадников — копейщиков и легкой кавалерии — лучников.

Копейщики — сила специально созданная для нападения и завязки решительного сражения. Таранное действие «копейного» удара при сшибке с врагом нередко предопределяло исход битвы.

Назначение лучников было иным. Они выполняли «разведку боем», прощупывали силы противника, заманивали его ложным бегством, несли службу охраны. Главное оружие лучника — лук и стрелы — дополнялись топором, кистенем, булавой, щитом или металлическим доспехом, разновидностью которого мог быть пластинчатый панцирь, прототип позднейшего бахтерца.

В состав лучников, в основном, входила «молодь», то есть младшие по положению члены дружины.

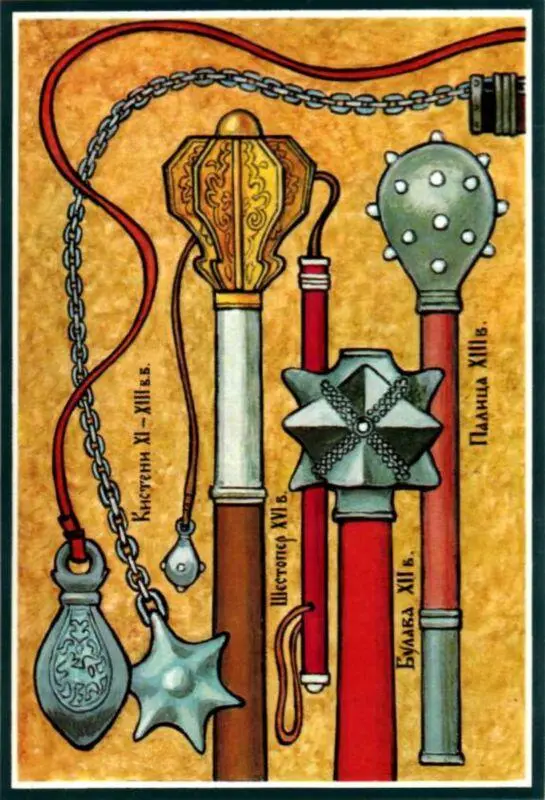

15. УДАРНОЕ ОРУЖИЕ

STRIKING WEAPONS

Ударное оружие относится к оружию ближнего боя, вследствие простоты изготовления оно получило на Руси большое распространение. Булавы, палицы и шестоперы — оружие боевое. Применялся ли в войске кистень — увесистая металлическая гирька, прикрепленная к концу ремешка, длиной около 50 см, — определенно сказать трудно, но неоднократные археологические находки кистеня свидетельствуют о его достаточной популярности. Булавы представляли собой короткий жезл, на конец которого насаживался массивный набалдашник. Головка шестопера состояла из металлических пластин-«перьев» (отсюда и его название). Шестопер, распространенный главным образом в XV–XVII веках, мог служить знаком власти военачальников, оставаясь в то же время страшным оружием: «А не саблями светлыми секоша их, но биша их Москвичи…аки свиней, шестоперы» (Псковская летопись).

И булава, и шестопер происхождение свое ведут от палицы — массивной дубины с утолщенным концом, обычно окованным железом или утыканным большими железными гвоздями. Палица, возможно, была древнейшим оружием, известным человеку. «…Преже бо того палицами и камением бьяхуся», — говорится в Ипатьевской летописи.

16. ДОСПЕХИ XIII–XIV века

ARMOUR XIII–XIV cc.

Начиная с XIV века на Руси встречаются панцири, в которых смешиваются разные виды доспехов. Доспехи могли быть чешуйчатыми на подоле и пластинчатыми (или кольчатыми) на груди и спине. Рукава и подол кольчуги отделывались длинными языкообразными пластинами. Грудь воина дополнительно защищалась крупными бляхами, которые надевались поверх доспехов. Позднее, в XVI веке, они получили название «зерцал», так как гладкие металлические пластинки их специально шлифовались, начищались до блеска, а иногда покрывались золотом, серебром и гравировались. Подобные доспехи стоили весьма дорого, рядовым воинам были недоступны и могли носиться на поле брани исключительно князьями, воеводами и первейшими боярами.

Тяжеловооруженный воин в XIV веке имел в составе холодного оружия копье и меч.

В XII–XIII веках на Руси использовались мечи всех видов, известных в то время в Западной Европе. Основными типами были так называемые «каролингские мечи» — более ранние (длина его — 80–90 см, а ширина клинка — 5–6 см) и «романские», возникшие несколько позднее с дисковидным навершием. Примерно до XIII века меч служил главным образом как рубящее оружие. «Посекоша мечем нещадно», — говорит о нем Лаврентьевская летопись. Во второй половине XIII века появился и колющий клинок («Призвавше ко оконцю пронзут и мечем»). В XIII веке удлиняется лезвие меча и усиливается его рукоять, что повышает ударную силу этого страшного оружия. В XIV веке были распространены крупные мечи — до 120–140 см длиной.

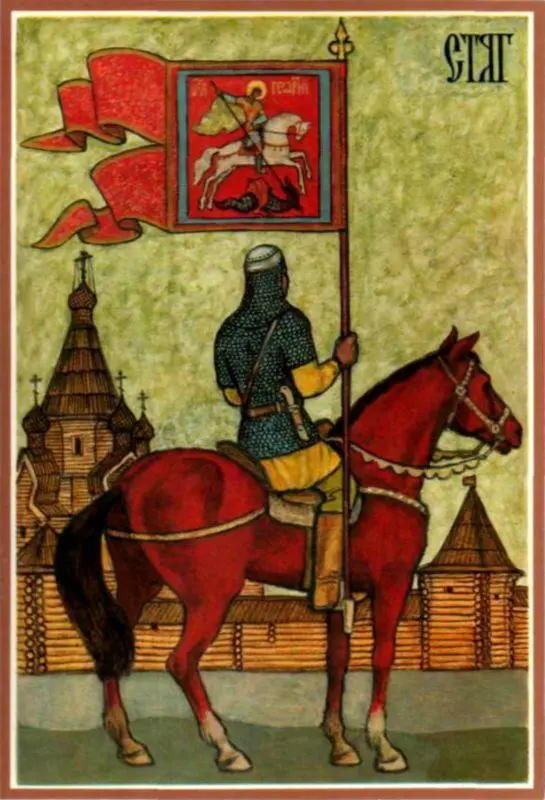

17. СТЯГ

BANNER

«Выступи полк… и подъяша стяг» (Ипатьевская летопись). Значение стяга в древнерусских ратях огромно. Перед началом сражения вокруг стяга в боевом порядке строилось войско; когда битва распадалась на ряд отдельных рукопашных схваток, стяг служил для воинов ориентиром, местом сбора, указателем хода боя. Если враг «досекошася до стяга и стяг подсекоша», это означало поражение, и за этим неизбежно следовало бегство войска. Поэтому в междукняжеских войнах к овладению княжеским стягом направлялись все усилия соперников; судьба стяга решала судьбу битвы, и вокруг него разыгрывалась самая жестокая сеча. На стяге первоначально вывешивалась эмблема князя; к концу XIV века на стягах начинают помещать образ Иисуса. «…И велел государь херугви христианьскые розвертити, сиречь знамя, на них образ господа нашего Иисуса Христа» (Никоновская летопись о Куликовской битве). Примерно тогда же в употребление входит термин «знамя». Оба названия — «стяг» и «знамя» до XVII века существуют параллельно; в XVII веке слово «стяг» уже не встречается. В XVI веке знамя уже было в каждом полку («большое знамя»); у сотен, на которые делились полки, были «меньшие знамена».

Знамена жаловались царем Донскому и Запорожскому войску, выдавались воеводам для похода и для службы, посылались в Астрахань князьям черкасским. Знамена отличались друг от друга по достоинству, символизируя степень важности их носителя.

18. САМОСТРЕЛ. XIV век

CROSSBOW. XIV с.

Впервые о применении самострела на Руси сообщается в Радзивилловской летописи под 1159 годом. Это оружие, значительно уступая луку по скорострельности (лучник выпускал в минуту около 10 стрел, арбалетник — 1–2), превосходит его по силе удара стрелы и по кучности боя. Самострельный болт пробивал тяжелый доспех на большом расстоянии.

Самострел состоял из деревянного ложа, которое обычно оканчивалось прикладом. На ложе находился продольный желобок, куда вкладывалась короткая стрела — «болт». На противоположной прикладу оконечности ложа крепился лук, короткий и чрезвычайно мощный. Он делался из стали, дерева или рога. Для того чтобы зарядить самострел, стрелок упирался ногой в стремя и натягивал тетиву, скрепляя ее с зацепом — так называемым «орехом». При выстреле коленчатый рычаг-спуск выходил из углубления «ореха»; последний, поворачиваясь, освобождал тетиву и сцепленный с ней болт. «Напряг стрелу самострельную, юже испусти напрасно, ею же уязви в сердце его гневливое» (Новгородская IV летопись).

Тетива натягивалась у ранних моделей самострела руками. Со второй половины XII века появляется поясной крюк, с помощью которого стрелок, распрямляя корпус, подтягивал тетиву до зацепа. В XIII веке самострелы заряжаются с помощью коловорота. Древнейший в Европе поясной крюк найден при раскопках волынского города Изяславля.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: