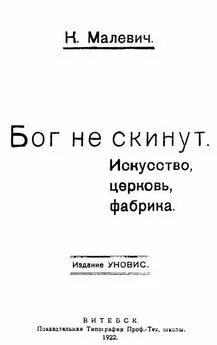

Казимир Малевич - Том 1. Статьи, манифесты и другие работы 1913-1929

- Название:Том 1. Статьи, манифесты и другие работы 1913-1929

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Гилея

- Год:1995

- Город:Москва

- ISBN:5-85302-025-0, 5-85302-026-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Казимир Малевич - Том 1. Статьи, манифесты и другие работы 1913-1929 краткое содержание

Первый том Собрания сочинений Казимира Малевича содержит статьи, манифесты, теоретические сочинения и другие работы 1913–1929 годов.

http://ruslit.traumlibrary.net

Том 1. Статьи, манифесты и другие работы 1913-1929 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Малевич упрекает петербуржцев в том, что они бездействуют в отношении Академии художеств. Однако одним из первых дел «Петербургской коллегии по делам искусств и художественной промышленности», в которую входили Пунин и Альтман, было осуществление декрета Совнаркома об упразднении Академии художеств.

Резкость ответа Малевича может быть объяснена не только учительским тоном письма петербуржцев, но и их обращением лично к Татлину, 'главному сопернику Малевича.

(2) Вольные цитаты из воззвания петроградских деятелей искусства.

(3) Журнал «Аполлон» выходил с октября 1909 по 1917 год в С.-Петербурге под редакцией С. К. Маковского.

(4) Малевич имеет в виду небольшую заметку И. Юнона «Ату его! (О травле футуристов)», напечатанную в «Анархии» (1918, № 9, 9 апреля). Приводим текст заметки полностью:

«Я не собираюсь защищать футуристов, – думаю, они и сами сумеют это великолепно сделать, – но хочу обратить внимание художников-новаторов на ту отрицательную черту, которой они поражены, но которой, по-видимому, сами не замечают: они положительно не переносят никаких публичных выступлений своих ближайших товарищей по искусству и всячески стараются парализовать их успех.

Чем, например, можно объяснить ту травлю футуристов Маяковского, Каменского и Бурлюка, которую в последнее время подняли почти во всех газетах футуристы же или близко к ним стоящие художники?

Можно подвергнуть серьезной критике футуризм вообще или в частности их произведения, но этого-то в данном случае и нет, а упреки сыплются главным образом за то, почему футуристы – большевики, почему они выбирают королей, выступают в кафе, клеют на заборах свою литературу, воспевают власть имущих.

Но ведь футуризм есть реализм: он отражает в себе современную жизнь как она есть, и я не только не отрицаю, но уверен даже, что если изменится настроение народных масс, изменят свои песни и футуристы, иначе они не были бы художниками, певцами современности.

Кто в настоящее время у нас не захвачен политической жизнью? Разве только фанатики, стоящие на чистой отвлеченной форме искусства.

Если вы против таких выступлений, то это ваше личное дело, зачем же заявлять об этом публично в печати? Это мало интересно и совсем не убедительно. Футуристы на этот счет думают иначе, и жизнь сама покажет, кто был прав.

Или вы думаете, что „великий художник“ может быть только один, а два великих художника одновременно быть не могут?

Бросьте это недостойное дело. Право, на земле всем места хватит, и славу вы свою создадите не тем, что будете отгораживаться от других, а только путем своей творческой работы».

Вполне возможно, что одним из непосредственных адресатов этой заметки был Малевич. Этим объясняется тот оттенок презрения, с которым Малевич называет И. Юнона – одного из своих последователей и единомышленников – «частным поверенным». Но если даже это не так, можно найти и другие причины, заставившие Малевича «обидеть» Юнона. Во-первых, Клюн, несомненно против воли или в противовес Малевичу, защищал футуристов В. Маяковского, В. Каменского и Д. Бурлюка в связи с устроенной ими и взбудоражившей всю Москву акцией. Футуристы сделали 5 марта 1918 года на Кузнецком мосту (около кафе «Питтореск») уличную выставку-выступление – экспонировали картины, выкрикивали лозунги, зачитывали тексты. К этому дню был выпущен первый и единственный выпуск «Газеты футуристов» с «Манифестом Летучей Федерации Футуристов» (Летучей федерацией футуристов они себя назвали, возможно, по аналогии с Московской федерацией анархистских групп). Да и по содержанию их выступление вполне соответствовало призывам анархистски настроенных художников и деятелей искусства: «Революция содержания – социализм-анархизм – немыслима без революции формы – футуризма» (слова Маяковского из «Открытого письма рабочим», напечатанного в «Газете футуристов»). Об этом см.: Стригалев А. А. Искусство конструктивистов: от выставки к выставке (1914–1932) // Советское искусствознание. Вып. 27. М.: Советский художник, 1991. С. 132–133.

С другой стороны, взаимные газетные выпады – свидетельство принципиальных творческих расхождений между Малевичем и его верным последователем и адептом супрематизма И. Клюном. Окончательно они размежевались на 10-й Государственной выставке «Беспредметное творчество и супрематизм» (1919). В статье «Искусство цвета», напечатанной в каталоге выставки рядом с малевичевским объяснением супрематизма, Клюн утвердил свои собственные художественные принципы и объявил о своем разрыве с супрематизмом. Он писал: «Ныне труп Искусства Живописного, искусства размалеванной натуры, положен в гроб, припечатан Черным Квадратом супрематизма, и саркофаг его выставлен для обозрения публики на новом кладбище искусства – Музее Живописной Культуры. <���…> А застывшие, неподвижные формы Супрематизма выявляют не новое искусство, но показывают лицо трупа с остановившимся мертвым взором» (Каталог десятой Государственной выставки «Беспредметное творчество и супрематизм». Москва, 1919. С. 14–15).

Государственникам от искусства *

Статья опубликована в № 53, 4 мая 1918 года, с. 4.

Переиздана в кн.: Неизвестный русский авангард в музеях и частных собраниях / Автор-состав. А. Д. Сарабьянов. Тексты и комм. А. Д. Сарабьянова и Н. А. Гурьяновой. М.: Советский художник, 1992. С. 338–342.

(1) См. примем. 4 к статье «Задачи искусства и роль душителей искусства» (наст. изд., с. 333).

(2) Имеется в виду книга Д. С. Мережковского «Грядущий Хам» (1906). Для Бенуа это название стало именем нарицательным; он часто использовал его в своих критических статьях 1912–1913 годов в «Речи» (см. статью Н. Харджиева «Поэзия и живопись» в книге «К истории русского авангарда». Стокгольм: Гилея, 1976. С. 43).

(3) Малевич вольно цитирует статью Александра Бенуа «Последняя футуристская выставка» (Речь, Пг., 1916, 9 января). См. также примеч. 4 к статье «Extra dry (денатурат)» (наст. изд., с. 365).

(4) «Изограф» – профессиональный союз художников живописи, скульптуры, гравюры, декоративного искусства – состоял из членов Товарищества передвижных художественных выставок, Союза русских художников и «Мира искусства». Существовал в Москве с 1917 по 1919 год.

(5) Малевич вольно цитирует статью Д. Мережковского «Еще шаг грядущего Хама» (Русское слово, М., 1914, 29 июня). См. также примеч. 4 к статье «Ось цвета и объема» (наст. изд., с. 353).

(6) Вероятно, имеются в виду «Весенние выставки», проводимые в залах Академии художеств с 1902 по 1918 год. На последних двух выставках преобладали члены «Общины художников».

(7) Малевич выбирает как пример далеко не самого известного футуриста, Соффичи (ошибочно называя его Сифичи), а также представителя дадаизма Пикабиа.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Казимир Малевич - Черный квадрат как точка в искусстве [сборник litres]](/books/1066800/kazimir-malevich-chernyj-kvadrat-kak-tochka-v-iskusst.webp)