Виталий Манин - Архип Куинджи

- Название:Архип Куинджи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Белый город

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-7793-0219-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виталий Манин - Архип Куинджи краткое содержание

Серия "Мастера живописи" — один из значимых проектов издательства "Белый город". Эта популярная серия великолепно иллюстрированных альбомов (общее число наименований уже превысило двести экземпляров) посвящена творчеству виднейших художников, разным стилям и направлениям изобразительного искусства. Предлагаемая серия уникальна для России прежде всего своей масштабностью и высочайшим качеством многочисленных крупноформатных иллюстраций (книги печатаются в Италии).

Архип Иванович Куинджи (при рождении Куюмджи; укр. Архип Iванович Куїнджi, (15 (27) января 1841, по другой версии 1842, местечко Карасу (Карасёвка), ныне в черте Мариуполя, Российская империя — 11 (24) июля 1910, Санкт-Петербург, Российская империя) — российский художник греческого происхождения, мастер пейзажной живописи.

Архип Куинджи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Возвышенность образов произведений Куинджи, отмеченных романтическим взглядом на мир, очевидно, и нужно сопоставить с мыслями Петрушевского о «возвышенной цели» искусства, долженствующей стать главным стержнем художественного творчества.

Окончание затворничества

Новый этап романтического творчества Куинджи относится ко второй половине 1870-х-1880-м годам. Куинджи первым вернулся к поискам романтического образа, но уже на другой содержательной и пластической основе, чем романтизм первой половины XIX века.

И наконец, третий этап относится к рубежу XIX–XX веков. Медленная эволюция декоративной живописи, ее созревание в творчестве Куинджи позволили ему создать романтический образ, опирающийся на новые живописные достижения.

После двадцатилетнего молчания, когда считалось, что он прекратил творческие занятия, Куинджи неожиданно решился показать некоторые новые работы немногочисленной публике. Демонстрация проходила у него в мастерской. Осенью 1901 года Куинджи ознакомил с произведениями учеников, затем, недели две спустя — избранных друзей. Преемник Куинджи по мастерской пейзажа Александр Киселев писал Константину Савицкому: «А, Куинджи! Можешь себе представить, что он показал нам (академистам) четыре новых картины, очень хороших после двадцатилетней забастовки! Это просто удивительно. Оказывается, он все это время работал, и не без успеха» [59] Отдел рукописей ГТГ, ф. 14, ед. хр. 130, л. 22 об.

.

Иероним Ясинский опубликовал статью под интригующим названием Магический сеанс у А. И. Куинджи, где описывал, как четвертого ноября художник пригласил Менделеева с женой, художника Михаила Боткина, писательницу Екатерину Леткову, архитектора Николая Султанова и некоторых других посмотреть новые произведения. Кроме Вечера на Украине Куинджи показывал Христа в Гефсиманском саду, Днепр утром и третий вариант Березовой рощи.

О новых работах заговорили в обществе, пресса моментально оповестила читателей о таинственных сеансах в мастерской Куинджи. На квартире художника побывало достаточно народа, чтобы автор мог проверить себя, испытать реакцию публики. Передавая отзвуки впечатлений от посещений мастерской Куинджи, ходящие по Петербургу, Репин писал в Москву Илье Остроумову: «А про Куинджи слухи совсем другие: люди диву даются, некоторые даже плачут перед его новым произведением — всех они трогают, я не видел» [60] И. Е. Репин. Письма к художникам. М., 1952, с.152.

.

В ноябре 1901 года состоялась последняя попытка художника выставить, хотя и для ограниченного обозрения, свои работы долгих лет затворничества. Затем опять наступило молчание, на этот раз до конца дней. Виктор Кривенко, будучи очевидцем демонстрации картин Куинджи, объяснял его испуг перед открытым экспонированием произведений скептической реакцией некоторых посетителей [61] РГАЛИ, ф. 785, on. 1, ед. хр. 7, л. 72.

.

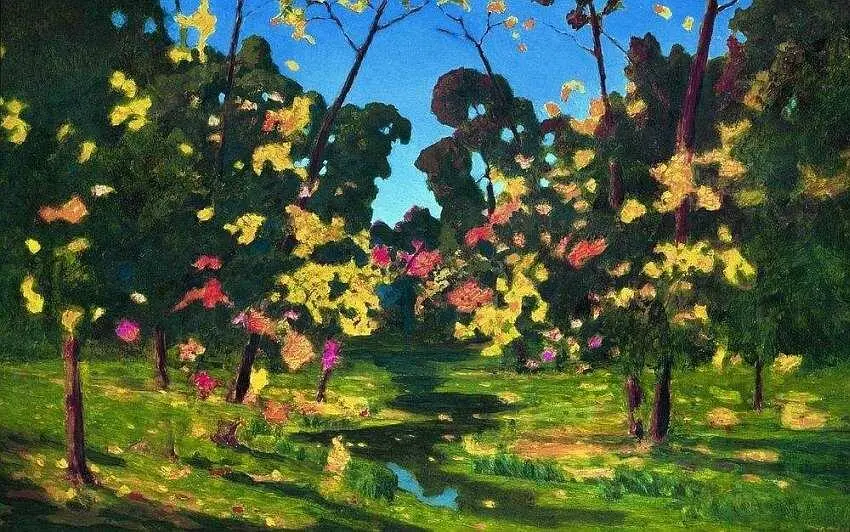

Система дополнительных цветов была применена еще в одной картине, показанной Куинджи в 1901 году, — Христос в Гефсиманском саду. В картине нет драматизма аналогичных произведений Николая Ге. Идея добра и зла разрешена здесь живописным порядком: эффект фосфорического горения белого одеяния Христа, окрасившегося бирюзовым цветом на фоне темно-бурых теплого оттенка дерев, сообщает образу удивительно яркое впечатление. Таких декоративных эффектов в русском искусстве начала XX века никто не достигал. И дело здесь не в иллюзии солнечного излучения или лунного сияния, а в дистанции, которую она удерживала между реальностью и фактом искусства. Живопись Куинджи сохраняла себя как искусство, сотворенное по законам пластического движения, а не механического воспроизведения предметного мира. Это обстоятельство особенно отчетливо просматривается на примере эскиза Осень (1890–1895, ГРМ), где использован другой декоративный прием: плоскостное сопоставление планов и яркое преображение цвета.

Осень Куинджи написана цветовыми пятнами: желтыми, оранжевыми, красными цветами осени, оттененными интенсивно голубым небом и яркой зеленью леса и луга, создающими мозаично-ковровый эффект. Все возрастающая декоративность как средство активизации образа — таков путь движения искусства Куинджи. В реальности художник искал необычайный образ мира. Его он пытался найти, созерцая величественные горные вершины, в которых поражает почти неземное освещение. В наследии художника много работ, посвященных теме гор: Эльбрус. Лунная ночь (1890–1895, ГТГ); Снежные вершины гор. Кавказ; Снежная вершина. Кавказ (обе — 1890–1895, ГРМ); Эльбрус днем·, Вершина Эльбруса, освещенная солнцем, Эльбрус днем. Стадо овец на склонах, Эльбрус вечером (все — 1898-1908, ГРМ), Эльбрус днем (1898–1908, Симферопольский художественный музей) и многие другие. Восприимчивость Куинджи к цветовым нюансам так совершенна, его зрительная память так безукоризненна, что эскизы порой трудно отличить от этюдов. В некоторых из работ удивительно тонко запечатлена воздушная среда, размывающая очертания горных склонов. В других он интенсифицирует цвет, благодаря чему освещенные снежные вершины высвечиваются фосфоресцирующими красками.

Впервые на Кавказ художник попал в 1888 году по приглашению Николая Ярошенко, имевшего дачу в Кисловодске. Первая же поездка была отмечена встречей с поразительным феноменом, как бы предзнаменовавшим последующую красочность кавказских пейзажей. В Бермамыте Куинджи и Ярошенко посчастливилось увидеть редчайшее явление в горах — Брокенский призрак. На поверхности радужно окрашенного облака они заметили отражение своих увеличенных фигур [62] В. Секлюцкий. H. A. Ярошенко. Ставрополь, 1963, с. 58.

.

Романтический пафос, которым пронизано изображение горных кряжей, сияющих недоступных вершин, манящих притягательной силой и влекущих человека к познанию неизведанного, перерастает в некий символ прекрасного и недостижимого мира. Спустя тридцать лет увлеченность Куинджи темой мироздания поразит воображение Рериха и перейдет в его гималайские сюжеты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: