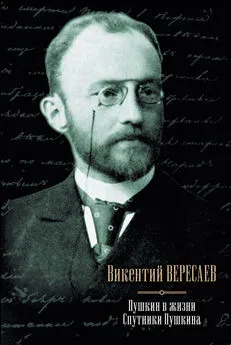

Викентий Вересаев - Пушкин в жизни. Спутники Пушкина

- Название:Пушкин в жизни. Спутники Пушкина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «АСТ»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-074602-6, 978-5-271-36319-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Викентий Вересаев - Пушкин в жизни. Спутники Пушкина краткое содержание

Пушкин в жизни. Спутники Пушкина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– Что за Гоголь?

– Стыдитесь, граф, что вы русский и не знаете, кто такой Гоголь! – воскликнула Смирнова.

– Охота вам хлопотать об этих голых поэтах, – заметил Орлов.

Был находчив. Однажды царь отправил его в Константинополь с дипломатическим поручением. Отношения с Турцией в то время были натянутые. Орлова предупредили, что великий визирь собирается принять его на аудиенции сидя и что необходимо предварительно объясниться с турецким правительством, чтоб предотвратить такое неуважительное отношение к русскому посланцу. Орлов от всяких предварительных переговоров отказался. Вошел в приемный зал. Великий визирь сидит. Им приходилось встречаться и раньше. Орлов подошел к визирю, дружески с ним поздоровался, – как бы шутя, могучей своей рукой поднял старика с кресел и потом посадил его обратно.

Граф Михаил Андреевич Милорадович

(1771–1825)

Во время пребывания Пушкина в Петербурге по окончании лицея – петербургский военный генерал-губернатор и командир гвардейского корпуса. Известный боевой генерал, в молодости участвовал в суворовских походах, затем в наполеоновских войнах. Выделялся храбростью, в минуты наибольшей опасности был особенно оживлен и весел, опасностей жадно искал – и ни разу ни в одном бою не был ранен. «На меня пуля не отлита!» – смеялся он. В походах делил с солдатами все труды и лишения, прекрасно знал солдата и умел с ним говорить. Его называли «русским Баярдом». Денис Давыдов характеризует его так: «Граф Милорадович был известен в нашей армии по своему необыкновенному мужеству и невозмутимому хладнокровию во время боя. Солдаты его обожали. Не будучи одарен большими способностями, он был необразованный и малосведущий генерал. Беспорядок в командуемых им войсках был всегда очень велик; он никогда не ночевал в заблаговременно назначаемых ночлегах, что вынуждало адъютантов подчиненных ему генералов, присылаемых за приказаниями, отыскивать его по целым ночам. Милорадович отличался расточительностью, большой влюбчивостью, страстью изъясняться на незнакомом ему французском языке и танцевать мазурку. Он получил несколько богатых наследств, но все было издержано им весьма скоро». Был очень щедр, деньги бросал без счета. Когда собственных денег не было, занимал, не зная, сможет ли возвратить; занимал даже у подчиненных. Рассказывали, что на юге у одного провиантского чиновника он взял взаймы казенных десять тысяч рублей и не возвратил. Чиновник на балу застрелился. Для женщин Милорадович забывал все. В 1812 г., заняв Гродно, он получил письмо от одной знатной дамы, заперся в кабинете и несколько дней сочинял к ней письмо с помощью трех приближенных: адъютанта своего П. Д. Киселева – как умного человека, хорошо знающего светские обычаи, Дениса Давыдова – как писателя, и пленного доктора француза Бартелеми – ввиду собственной нетвердости во французском языке. Корпусное и городское управление пришли в хаотическое состояние, беспорядок дошел до крайних пределов. Наконец Милорадович подписал свое послание, двери кабинета раскрылись, комендант и представители города устремились к Милорадовичу. Но кабинет был пуст: Милорадович вышел в потаенные двери и ускакал на бал плясать мазурку.

По окончании войны с Наполеоном Милорадович был возведен в графское достоинство, награжден орденом Георгия 2-й степени, сделан военным генерал-губернатором Петербурга. Ходило много разговоров о его любовных похождениях, о форменных гаремах, которые он составлял себе из воспитанниц театрального училища. Денис Давыдов рассказывает: «Будучи петербургским генерал-губернатором, Милорадович, выделывая прыжки перед богатым зеркалом своего дома, приблизился к зеркалу так, что разбил его ударом головы своей; это вынудило его носить довольно долго повязку на голове». Вигель сообщает, что «чухоно-французским языком своим Милорадович забавлял двор и публику»; он называет его невежественным и пустоголовым ветреником.

Весной 1820 г. до правительства дошли слухи о нелегальных стихотворениях Пушкина. Милорадович вытребовал его к себе. Когда Пушкина привезли, Милорадович приказал полицмейстеру ехать на квартиру Пушкина и сделать обыск. Пушкин сказал:

– Граф, вы напрасно это делаете. Там не найдете того, что ищете. Лучше велите мне подать перо и бумаги, я здесь же все вам напишу.

Милорадович пришел в восторг и воскликнул:

– Вот это по-рыцарски!

И крепко пожал руку Пушкину. Пушкин сел и написал целую тетрадь. По рассказу Милорадовича, дальше было так. Милорадович поехал с тетрадью к царю и сказал:

– Здесь все, что разбрелось в публике, но вам, государь, лучше этого не читать.

Царь улыбнулся на его заботливость. Потом Милорадович рассказал подробно, как было дело. Царь слушал внимательно и наконец спросил:

– А что ж ты сделал с автором?

– Я? Я объявил ему от имени вашего величества прощение.

Александр слегка нахмурился, помолчал и спросил:

– Не рано ли? – Потом, еще подумав, прибавил: – Ну, коли уж так, то мы распорядимся иначе: снарядить Пушкина в дорогу, выдать ему прогоны и, с соблюдением возможной благовидности, отправить его на службу на юг.

На деле было, конечно, не так. Александр хотел сослать Пушкина в Сибирь или в Соловки. Только усиленными хлопотами Карамзина, Оленина и Чаадаева через приближенных к царю лиц удалось спасти от этого Пушкина и устроить ему ссылку на юг.

Семья Раевских

Николай Николаевич Раевский-Старший

(1771–1829)

Известный боевой генерал эпохи наполеоновских войн. Особенно знаменит был подвигом, совершенным при деревне Салтановке или Дашковке в июле 1812 г. С десятичным отрядом он сдерживал напор сорокатысячной армии маршала Мортье, пока Багратион не соединился с Барклаем-де-Толли под Смоленском. Когда во время боя войска заколебались, он взял за руки двух своих сыновей – 16-летнего Александра и 11-летнего Николая, – крикнул солдатам: «Вперед, ребята, за царя и за отечество! Я и дети мои, коих приношу в жертву, откроем вам путь!» – пошел на неприятеля и увлек за собой солдат. Этот подвиг Раевского приобрел в то время огромную популярность, он изображался на лубочных картинках, Раевского сравнивали с древним римлянином, а Жуковский воспел его в своем «Певце во стане русских воинов»:

Раевский, слава наших дней,

Хвала! Перед рядами

Он первый грудь против мечей

С отважными сынами!

Однако в некрологе Раевского, составленном очень близким ему лицом, зятем его М. Ф. Орловым, о подвиге этом не упоминается, а поэт Батюшков, бывший в 1813 г. адъютантом при Раевском, передает следующий его рассказ:

– Из меня сделали римлянина, из Милорадовича – великого человека, из Витгенштейна – спасителя отечества, из Кутузова – Фабия. Я не римлянин, но зато и эти господа – не великие птицы… Про меня сказали, что я под Дашковкой принес на жертву детей моих. Превозносили за то, чего я не сделал, а за истинные мои заслуги хвалили Милорадовича и Остермана. Вот слава, вот плоды трудов!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: