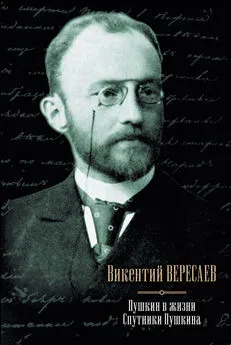

Викентий Вересаев - Пушкин в жизни. Спутники Пушкина

- Название:Пушкин в жизни. Спутники Пушкина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «АСТ»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-074602-6, 978-5-271-36319-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Викентий Вересаев - Пушкин в жизни. Спутники Пушкина краткое содержание

Пушкин в жизни. Спутники Пушкина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– Но помилуйте, ваше высокопревосходительство, не вы ли, взяв за руки детей ваших и знамя, пошли на мост, повторяя: «Вперед, ребята, я и дети мои откроем вам путь к славе» или что-то тому подобное?

Раевский засмеялся:

– Я так никогда не говорю витиевато, ты сам знаешь. Правда, я был впереди. Солдаты пятились, я ободрял их. Со мной были адъютанты, ординарцы. По левую сторону всех перебило и переранило, на мне остановилась картечь. Но детей моих не было в эту минуту. Младший сын собирал в лесу ягоды (он был тогда сущий ребенок, и пуля ему прострелила панталоны), вот и все тут, весь анекдот сочинен в Петербурге. Жуковский воспел в стихах, граверы, журналисты, нувеллисты воспользовались удобным случаем, и я пожалован римлянином. Et voilà comme on e´crit l’histoire! [253]

Рассказ этот хорошо характеризует Раевского и показывает, что был он совсем из другого материала, чем паскевичи и дибичи, усиленно приписывавшие себе никогда не совершенные подвиги. Тот же Батюшков рассказывает про Раевского: «В опасности он истинный герой, он прелестен. Глаза его разгорятся, как угли, и благородная осанка его поистине сделается величественною». Наполеон говорил, что Раевский создан из материала, из которого делаются маршалы. Был он скромен и горд. Император Александр хотел возвести его в графское достоинство; Раевский, по семейному преданию, ответил знаменитым девизом Роганов: «Царем быть не могу, герцогом быть пренебрегаю, я – Роган». Его самостоятельность и глубокая порядочность сделали для него невозможную карьеру в той атмосфере, где блестящие карьеры создавали себе Аракчеев, Чернышев, Паскевич. В скромной сравнительно роли командира корпуса Раевский пробыл до самой отставки в 1824 г. «Он был насмешлив и желчен, – вспоминает Пушкин. – Один из наших генералов, не пользующийся блистательной славой, в 1812 г. взял несколько пушек, брошенных неприятелем, и выпросил себе за то награждение. Встретясь с генералом Раевским и боясь его шуток, чтобы их предупредить, он бросился было его обнимать. Раевский отступил и сказал с улыбкою: «Кажется, ваше превосходительство принимает меня за пушку без прикрытия!» Раевский говорил об одном майоре, жившем у него в управителях, что он был заслуженный офицер, оставленный за отличия с «мундиром без штанов».

В семье своей Раевский был деспотичен и умел настоять на своем. Дочь его, Мария Волконская, вспоминает, как рожала в первый раз в имении своего отца: «Роды у меня были очень тяжелые, без повивальной бабки (она приехала только на другой день). Отец настаивал, чтобы я сидела в кресле, а мать, как более опытная в этих делах, приказывала мне лечь в постель, – и вот они спорят, а я мучаюсь. Наконец воля мужчины, как всегда, одержала верх. Меня посадили в большое кресло, где я перенесла жестокие муки без всякой медицинской помощи».

В январе 1826 г. Раевский был назначен членом государственного совета в моральное возмещение за арест обоих его сыновей, оказавшихся непричастными к Тайному обществу. Последние годы жизни Н. Н. Раевского были очень печальны. Одна из его дочерей, Мария, в ужаснейших условиях жила в Сибири близ тюрьмы каторжника-мужа, Екатерина томилась в деревенской глуши с исключенным из службы мужем, М. Ф. Орловым, Елена увядала в чахотке и уже не имела шансов выйти замуж. Софье тоже предстояло «остаться в девках», старший сын Александр происками Воронцова сослан был в Полтаву. Имущественные дела самого Н. Н. Раевского были расстроены. Радовал только младший сын Николай, отличавшийся в кавказских войнах и получавший одну боевую награду за другой. Отец писал ему: «Ты, мой друг, утешение нашего семейства, коего, как тебе известно, положение довольно грустно во всех отношениях. Мое положение таковое, что я и в деревне чем жить весьма умеренно едва-едва имею и вперед лутчего не вижу, словом, все покрыто самой черной краской… Я креплюсь духом, мой друг. Благодарю Бога, он дал мне еще силы переносить обстоятельства, а не задумался б ни на минуту, когда б дело шло обо мне одном, это видит Бог, – но будущность сестер и всех вас мне тягостна».

Пушкин был знаком с Н. Н. Раевским еще в Петербурге до ссылки, видимо, был близко принят в его доме; летом 1819 г., по его поручению, с сыном его Николаем был в Царском Селе у Жуковского, не застал дома и в стихотворной записке извещал его: «Тебя зовет на чашку чая Раевский, слава наших дней». С Раевским и его семьей Пушкин поехал из Екатеринослава на Кавказ, жил при нем на Кавказе и потом три недели в Гурзуфе. О гурзуфском житье он писал брату: «Мой друг, счастливейшие минуты жизни провел я посереди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нем героя, славу русского войска, я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душой; снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель екатерининского века, памятник двенадцатого года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества». Пушкин впоследствии встречался еще с Раевским в Каменке, имении его матери, по второму мужу Давыдовой. После смерти его Пушкин по просьбе вдовы хлопотал перед Бенкендорфом об увеличении ей пенсии. «Уже то, что она с этим обратилась ко мне, – писал он, – свидетельствует, до какой степени у нее мало друзей, надежд и путей. Половина семьи в ссылке, другая – накануне полного разорения. Доходов едва хватает на уплату процентов громадного долга…»

Софья Алексеевна Раевская

(1769–1844)

Жена генерала Н. Н. Раевского. Отец ее, А. А. Константинов, был библиотекарем Екатерины II, родом грек. Мать – единственная дочь знаменитого М. В. Ломоносова. Софья Алексеевна была брюнетка, с большими черными глазами и лебединой шеей. Черты лица носили резко выраженный южный характер. Благоговение перед мужем и преданность ему владели всем ее существом; несмотря на многочисленное свое семейство, она до последних дней своих оставалась более супругой, нежели матерью. Ее правнук, князь С. М. Волконский, характеризует ее так: сухая, мелочная женщина, неуравновешенная и нервная, в которой темперамент брал верх над разумом. Она всю жизнь не могла простить дочери, Марии Волконской, что та последовала за мужем в Сибирь. В поступке ее мать видела только семейное осложнение, неудобное для всех, вредное для положения отца и для карьеры братьев. В 1829 г. она писала дочери в Сибирь: «…ты говоришь в письмах к сестрам, что я как будто умерла по отношению к тебе. А чья вина? Твоего обожаемого мужа… Немного добродетели нужно было, чтобы не жениться, когда человек принадлежал к этому проклятому заговору. Не отвечай мне, я тебе приказываю». После смерти мужа Софья Алексеевна долго жила в Италии и там же умерла.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: